>>英語版はこちら(English) ひとくちにロボットと言っても、描くイメージは人それぞれで異なるかもしれません。高い技術力が活かされたヒューマノイドやAI、産業用ロボットがある一方で、人の日常生活を支援する実用的なロボットも現れ始めています。そうしたロボットの開発、研究が本学でも進められています。

日常生活にロボットが普及しない理由のひとつは、高価であること

ロボットや制御機能の開発は古くから行われており、その成果は、現在では、産業用ロボットをはじめ様々な形で活かされています。

ロボットや制御機能の開発は古くから行われており、その成果は、現在では、産業用ロボットをはじめ様々な形で活かされています。

さらに、近年では、AIに代表されるような計算機科学に裏打ちされたロボットの知能化の研究が盛んです。

また、アメリカのBOSTON DYNAMICSが開発した人型ロボットや犬型ロボットは、優れた環境認識機能や運動動作制御などのソフトウェア面だけでなく、優れた機体というハードウェア面でも充実しています。

その動きを映像などで見て、驚かれた人も多いのではないでしょうか。確かに、マンガのアトムの実現化を思わせるような魅力的なロボットで、これぞロボット開発と思う人も多いと思います。

こうした、10年後、20年後を見据えたロボット開発をすることはとても素晴らしいことですが、その実用化を考えると、そもそもどのように使うのか、また、実際、使うとなると、そのための法整備が必要なのではないかなど、技術開発以外にも様々なハードルがあります。

その一方で、いま必要なニーズに応えられるロボットや機械の開発もあります。それらは、最先端のAIを積んだり、BOSTON DYNAMICSのヒューマノイドのような万能型ロボットの開発とは異なります。

しかし、私たちの日常生活にある様々な不便の解決を支援するためには、すべてのロボットが、高い技術的要求に基づいたものでなくてはならない、ということではないのです。

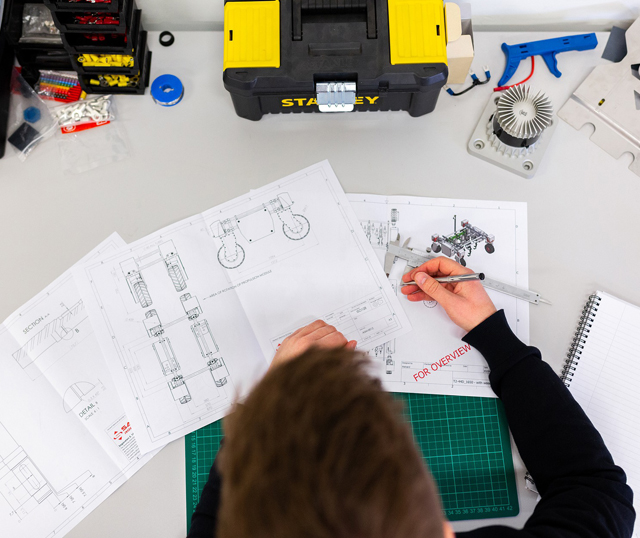

例えば、私たちが開発したロボットのひとつに、一般の住宅の階段を昇る移動型ロボットがあります。

ユーザーとして想定したのは、階段をひとりで昇ることはできるが、買い物などの荷物を手に持って昇る場合は転倒の危険があるような高齢者です。そのような高齢者にとっては、荷物はロボットが運んでくれれば安心というわけです。

すると、このロボットはそれほどスピーディに階段を昇る必要はなく、むしろ、ゆっくりでも確実に昇ることが求められます。だとすれば、技術的要求を下げて、より簡単な機構で制御可能な装置でも役に立つことになります。

実は、産業用や手術用などで高度なロボットが普及している一方、日常生活にロボットが普及しない理由のひとつは、ロボットが高価であることです。

すなわち、高価なディバイスや高速な演算能力を搭載しようとするために、それが日常での実用化の壁になってしまっているのであれば、あらためてロボットのニーズを見直し、そのロボットに求められる役割から機構・設計を行い、要求される技術水準をどこまで下げられるのかを検討することも、ロボットを実用化し、身近なものにしていくための、ひとつの方法であると考えられるのです。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。