明治大学が継承した「山の上ホテル」が育んだ文化とは ―文豪たちが愛したホテルの魅力と価値を再発見―

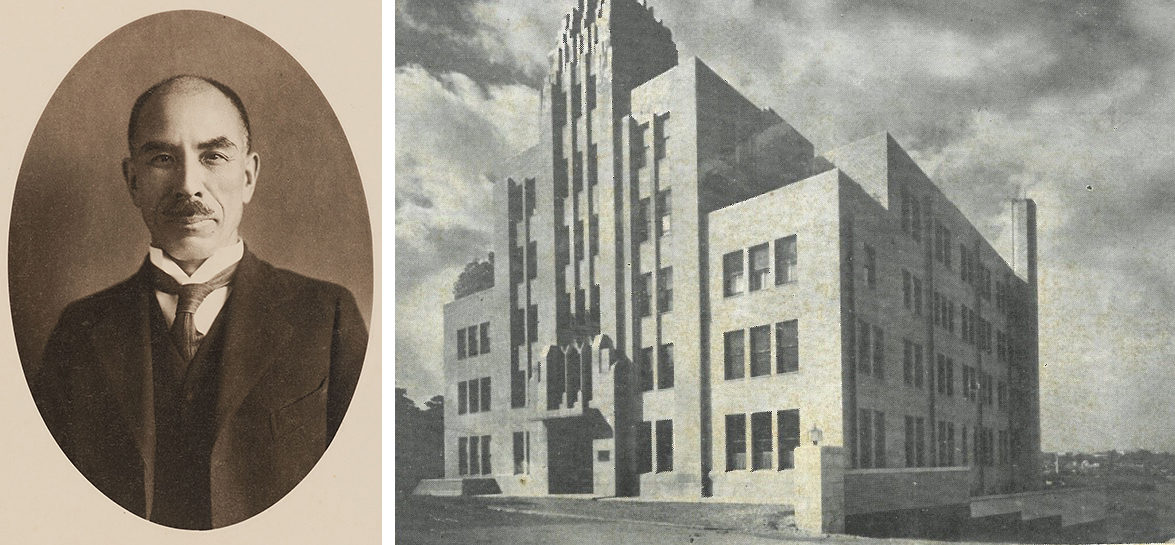

明治大学 駿河台キャンパスに隣接する「山の上ホテル」。米国人建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ設計による、アールデコ様式のクラシカルで瀟洒(しょうしゃ)な意匠が魅力的なホテルです。

出版社が集まる神田・神保町に近かったことから作家の仕事場として利用され、川端康成、三島由紀夫、池波正太郎ら多くの文化人が執筆や休息のために滞在しました。

単なる宿泊施設にとどまらず、文化的遺産としても評価される山の上ホテルには、どのような魅力があったのでしょうか。

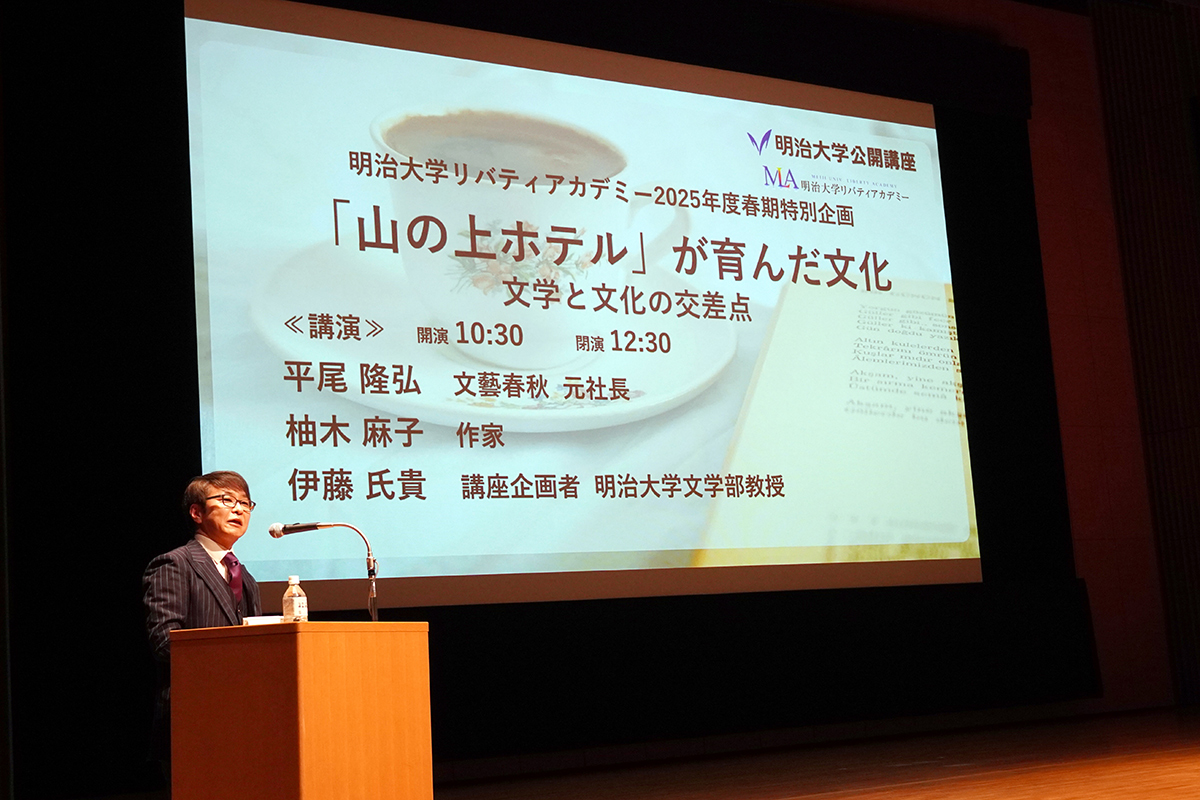

生涯学習拠点「明治大学リバティアカデミー」では、2025年4月19日に無料公開講座「『山の上ホテル』が育んだ文化―文学と文化の交差点」を開催。

文藝春秋社の元社長・平尾隆弘氏と、山の上ホテルをモデルにした小説『私にふさわしいホテル』の著者・柚木麻子氏を招き、ホテルを知るお二人の話を通じてその魅力や価値の一端に触れました。

2024年11月に明治大学が土地・建物を取得した「山の上ホテル」

類まれな蜜月関係が営まれていた、ホテルと作家の関係性

建物の老朽化を理由に惜しまれながらホテルは休業してしまいましたが、2024年11月、明治大学がその土地・建物を取得しました。

実は、ホテルの建物は元々、明治大学卒業生であり、専門部女子部校舎建設を支援した実業家・佐藤慶太郎氏の寄付を基に、生活困窮者の生活改善などを目的として建設されたもの。こうした縁もあった山の上ホテルを継承した明治大学は、必要な改修工事を施した上で、ホテル機能を継続させるほか、学生支援、地域や社会連携の場としても利活用を検討していく予定です。

佐藤慶太郎氏と、竣工当初の山の上ホテル(『生活』4巻4号1938年)

本講座を企画した文学部・伊藤氏貴教授も、山の上ホテルに憧れた一人です。

文芸評論家として著作の執筆にあたって編集者との打合せや会食に利用したほか、プライベートでもしばしば訪れたと言います。また、近現代文学の研究者という立場からは、「ホテルと作家の間で、類まれな蜜月関係が営まれていた」と、その関係性に注目します。

「平尾氏、柚木氏から山の上ホテルに関わるエピソードをお話いただき、まだまだ埋もれている魅力を紹介したい。そして、この貴重な文化遺産を次世代にどう遺していくべきか、ホテルを愛する皆さんと考えるきっかけになればと期待しています」と、本講座の企画意図を説明しました。

近現代文学の研究者であり、山の上ホテルに憧れた一人としても、ホテルを大切に守り続けたいと願っているという伊藤教授。ホテル常連だった井上ひさし氏の三女で、劇団こまつ座を引き継いだ井上麻矢氏は、ホテル内の喫茶店の水出しコーヒーが好きで、よく伊藤教授も一緒に訪れたという

あらゆる面でお客さまに尽くし、多くの人に愛された山の上ホテル

第1部は、月刊誌『文藝春秋』の編集長などを務めた文藝春秋社元社長・平尾隆弘氏による講演です。平尾氏は「いわゆる文化人と称される方々は、衣食住の好みがはっきりしていることが多いです」と話し始めました。

ホテルに関していえば、世界的なファッションデザイナー、ココ・シャネルが30年以上もホテルリッツ・パリで暮らしていたという話は有名です。日本の文化人たちにも、それぞれお気に入りのホテルがあったといいます。

ホテルと作家に関わるさまざまなエピソードの一つとして、平尾氏は村上春樹氏との思い出を述懐。「村上さんはめったに喫茶店などで打合せをされない方でしたが、一緒に山の上ホテルの近くを通りかかった時、『ホテルでビールでも飲んでいかない?』と誘いを受けてお付き合いしました。村上さんも山の上ホテルがお好きなのだなと思ったことを覚えています」

出版社で長く勤務する中で、山の上ホテルを訪れる機会も多かった平尾氏。気持ちが安らぐ佇まい、きめ細やかなホスピタリティを実体験し、他にはない魅力を感じていたという

山の上ホテルを「表裏のない、“純・性善説” をめざしていたようなホテル」だと平尾氏は表現します。ロケーションから、外観と内装、規模、食事、従業員の接客態度まで、あらゆる面でお客さまに尽くすことを貫いていると感じていたそうです。こうしたホテル全体に漂う佇まいやサービスにより、日常から離れた特別なひとときを滞在客に提供し、文化人をはじめとする多くの人々に愛されたのでしょう。

平尾氏は仕事を通じて当時皇后陛下であられた上皇后美智子さまと縁があり、山の上ホテルで会食する機会がありました。その際にもホテル側の心遣いと美味しい食事のおかげで、「美智子さまも喜ばれ、とても和やかで楽しい時間が過ごせた」と、忘れ得ない大切な思い出を振り返りました。

大ロビー入口

会食等で利用された宴会場「松の間」

「丘の上のホテルは昔のまんまの姿。変えないのがいいと思っています」

『文藝春秋』には毎月、山の上ホテルの広告が掲載されるという繋がりもありました。広告のコピーは、ホテルの創業者である吉田俊男社長が自ら考えていたとのこと。平尾氏がいくつかのコピーを紹介しました。

「気分よく深く眠ればいい夢が見られる」

「たくさんの客室を並べて売るのは近代的ホテル。

ここは好きで来られるお客様の小さなホテルです」

「老年は青春に劣らず楽しいのです。収穫の季節だからです」

ホテルの魅力やそこで過ごす時間の快適さを訴求したコピーもあれば、時には人生訓のようなコピーも。センスあふれる社長の言葉からは文化の薫りが感じられ、他とは一線を画したコンセプトのもとで運営されていたホテルなのだと伝わってきます。

平尾氏は、「丘の上のホテルは昔のまんまの姿。変えないのがいいと思っています」という吉田社長のコピーを紹介し、「変えないもの、変わらないものがあるというのは、気持ちがホッとします」と話します。

「明治大学が山の上ホテルを継承されると聞いた時、とてもうれしく思いました。ホテルが再開し、純・性善説の場所として変わらず、年齢も性別も問わない多くの人に安心を与えてくださるように祈っています」と、山の上ホテルの今後への期待の言葉を述べました。

若い世代も憧れる、古き良きホテルの魅力

第2部は、山の上ホテルをモデルとし、映画化もされた小説『私にふさわしいホテル』の著者である柚木麻子氏が登壇。

小説の主人公は、山の上ホテルに憧れ、自費でホテルに泊まって売れっ子気分を味わう新人作家です。このエピソードは、柚木氏がまだ作家として売れていない頃、自費で山の上ホテルに泊まったという実体験に基づいているのだそう。

山の上ホテルは決して最新の設備を揃えたお洒落なホテルではないけれど、若い世代も憧れる魅力を持ったホテルなのです。

映画『私にふさわしいホテル』はコロナ禍で撮影が延び、ちょうど山の上ホテルが休館する年に撮影されたのだそう。ホテルの姿を映像に残す貴重な作品となった。柚木氏は映画の中で、作家・氷室冴子さんの扮装をし、インパクトのある演技を披露している

柚木氏が結婚披露宴の場に選んだのも山の上ホテルでした。式ではホテル名物の天ぷらを招待客にふるまい、そのまま宿泊して翌日、区役所に婚姻届けを提出しに行ったといいます。

ほかにも、「吉行淳之介さんがパジャマ姿でバーを訪れたというエピソードを真似て、自分もパジャマ風の服を着てバーでカクテルを飲んだり。

ホテル内の小さな書斎スペースには常連だった田辺聖子さんの全集が並んでおり、滞在した時にはそれらの本を読むのが好きでした」と、ホテルにまつわるエピソードが次々と語られます。柚木氏が山の上ホテルで過ごす時間を心から楽しんでいたことがうかがえます。

元会員制の風格あるバー

文化的、歴史的建造物として価値あるホテルを守っていくために

山の上ホテルは、建築物としての価値の高さでも知られています。

設計者ウィリアム・メレル・ヴォーリズは、明治維新から大正時代にかけて教育者・実業家として活躍した、広岡浅子の縁者と国際結婚しています。

「私の母校である恵泉女学園の創立者、河井道の人生を書いた小説・『らんたん』にもヴォーリズが登場します。河井道の依頼に応え、日系2世留学生用の寄宿舎を設計したのです。ヴォーリズは広岡浅子との関係性から、女子校や女性活動家に関わる建物を多く設計しており、そんなところも私がヴォーリズ建築を好きな理由の一つです」

美しいデザインと居心地の良さがヴォーリズ建築の魅力ですが、こぢんまりとした造りの山の上ホテルは当時の日本人に合わせて天井はさほど高くなく、部屋や廊下もコンパクト。『私にふさわしいホテル』が映画化された際には、撮影用の機材が入るスペースがあるのかと、柚木氏は心配したそうです。

しかし、堤幸彦監督は大量の小型カメラを使った斬新な撮影方法でその問題をクリアしました。「最新技術を用いて休館前のホテルの姿を映像に残すことができたのは、大きな意味のあることだったと思っています。実は、私も映画に出演して全力で演技しているので、チェックしてみるのも面白いのではないでしょうか」と、撮影の裏話を披露する柚木氏。

Meiji.net読者の皆さんもぜひ映画「私にふさわしいホテル」を鑑賞してみてはいかがでしょうか。

柚木氏は、山の上ホテルを活用するユニークなアイデアもいくつか紹介しました。どれも実現すれば注目を集めそうな案ばかり。「明治大学のカリキュラムや学生の力を活用し、ホテルや小説を愛する皆さんの力も借りて、何としてでも山の上ホテルの良さを残したまま存続することを切望しています」と熱く語りました。

山の上ホテルへの愛にあふれた平尾氏、柚木氏の話を受け、伊藤教授は「ホテルとしての役割は一旦閉じられましたが、この場所で育まれた文学、文化に関する種はまだまだここから育っていくと思っています。皆さんと共にこの価値ある施設を守っていきたい」と話し、講座を締めくくりました。

平尾 隆弘 文藝春秋 元社長

1970年文藝春秋入社。女性誌「クレア」、「週刊文春」、月刊「文藝春秋」編集長、出版局長等を経て、2009~2014年社長を務める。退社後は神戸市外国語大学客員教授、世田谷文学館友の会会長を歴任した。

柚木 麻子 作家

1981年8月2日生まれ、東京都出身。2008年に「フォーゲットミー、ノットブルー」でオール讀物新人賞を受賞。2010年に同作を含む初の単行本「終点のあの子」を発表した。著書として「ランチのアッコちゃん」「らんたん」。

伊藤 氏貴 講座企画者 明治大学文学部教授

早稲田大学第一文学部文芸専修を経て日本大学大学院藝術学研究科博士後期課程修了、博士(芸術学)。2002年に「他者の在処―芥川の言語論」で第45 回群像文学新人賞(評論部門)受賞。文芸評論家。

<明治大学リバティアカデミーについて>

明治大学は地域社会に開かれた大学を目指し、本講座のような「社会への知の還元」を目的とした社会連携にも力を入れています。明治大学リバティアカデミーは、生涯学習の拠点として明治大学が整備・運営しているもので、本学教員や外部からお招きした講師による講座を広く一般に公開しています。

詳細:明治大学リバティアカデミーHP

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。