新型コロナウイルスによるパンデミックを収束させるために、ワクチンの開発が各国で進められています。こうした薬の開発の初期の段階で、分子シミュレーションを利用しようとしている研究があります。これはタンパク質などの分子の動きを計算によって追う技術で、この研究は本学でも行われています。

タンパク質の構造変化は分子シミュレーションが可能

タンパク質は人の体の約15%を占めます。というと少なく感じられるかもしれませんが、人の体の60~70%は水分なので、水分以外の半分近くがタンパク質ということになります。

タンパク質は人の体の約15%を占めます。というと少なく感じられるかもしれませんが、人の体の60~70%は水分なので、水分以外の半分近くがタンパク質ということになります。

筋肉や肌、髪、爪、臓器などがタンパク質でできていることは皆さんもご存じだと思いますが、そのほかに、様々な酵素やホルモン、免疫物質などもタンパク質でできています。

つまり、人の体はタンパク質が集まった細胞によって形成されていて、それを正常に機能させることにもタンパク質は関わっているのです。

例えば、私たちは体調が悪くなったりしたときに薬を飲んで治すことがあります。その薬がなぜ効くのかというと、簡単に言えば、薬が体の細胞に作用するからですが、その際にも、タンパク質が重要な役割を果たしています。それは、タンパク質と薬の原子レベルで起こる現象なのです。

つまり、効果のある薬を創ろうと思えば、原子レベルでタンパク質の構造の変化や機能を調べることがとても重要になってくるのです。

皆さんもご存じのように、タンパク質はアミノ酸がペプチド結合によって繋がった一本鎖の高分子です。アミノ酸は20種類あり、その組み合わせと並び方によって特定の3次元構造となります。その構造ごとに、タンパク質はそれぞれの機能を発揮するわけです。

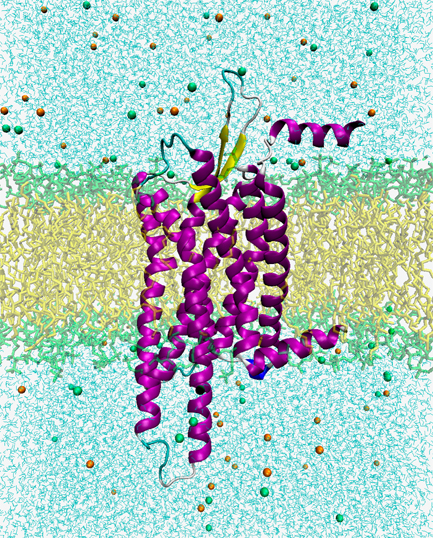

このタンパク質の原子レベルでの機能変化を調べる方法のひとつが、分子シミュレーションになります。分子シミュレーションでは、タンパク質を構成するたくさんの原子間に働く力を求め、これに基づいた運動方程式を数値的に解くことにより、分子の動きを追うことができます。

とはいえ、ひとつのアミノ酸は10個くらいの原子の集まりなので、それが繋がっているタンパク質になると、何百という原子の集まりになります。また、タンパク質の周りには溶媒もあり、溶媒分子も取り入れるとすると数万という原子の集まりの系になります。しかも、その原子の1ステップの動きの時間スケールはフェムト秒です。

フェムト秒とは10の-15乗秒、つまり、1000兆分の1秒です。この時間スケールで何百の原子の動きを追っていかなければならないので、その計算量は膨大になります。

実は、20年くらい前のことですが、液体の水分子が低温状態できれいに配置して結晶になる、つまり氷になるプロセスを分子シミュレーションで実現した研究があります。実際には、数時間もすれば氷になりますが、当時のスーパーコンピュータで約3年かかっています。

ですが当時、水が結晶になるプロセスを再現できたと聞いて、とても驚きました。相互作用の精度かサンプリングの問題かが議論になっていて、サンプリングの問題であったということが分かりました。複数の複雑な分子の結晶化は今でも難しい問題です。

最近では、スーパーコンピュータの富岳や、アメリカではタンパク質に特化した分子動力学専用計算機が開発され、計算速度が飛躍的に向上しています。細胞の分子シミュレーションや、溶媒も含んだ数百残基のタンパク質のサブミリ秒のシミュレーションが行われています。

私たちの身近なところでも、コンピュータによる3D描画をサポートするGPUの性能が格段に上がり、数百残基程度のタンパク質のマイクロ秒(10の-6乗)レベルの分子シミュレーションができるようになってきました。

こうした計算機の性能の向上によって分子シミュレーションのレベルが向上すると、実際の実験データとも比較できるようになり、また実験では観測できないような微視的な原子の動きに関する情報を得ることができるようになるわけです。

すると、例えば、低分子である薬剤と、高分子のタンパク質の会合の様子なども調べられるようになります。それが、創薬に活かされるようになるわけです。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。