【戦後80年】秘密戦を語り継ぐ“明治大学平和教育登戸研究所資料館”で戦争の真実をたどる〈資料館潜入!レポート編〉

戦争には、スパイを防ぐ防諜(ぼうちょう)、スパイ活動を行う諜報(ちょうほう)、攪乱(かくらん)や暗殺を行う謀略(ぼうりゃく)、人心を誘導する宣伝を軸に展開される“秘密戦”がつきものです。アジア太平洋戦争において、歴史上隠蔽された秘密戦の中核を担っていたのが、旧日本陸軍によって開設された登戸研究所でした。

神奈川県川崎市にある明治大学の生田キャンパスは、かつて登戸研究所があった11万坪という広大な敷地の一部に位置し、当時の建物が一部現存しています。その貴重な戦争遺跡を保存・活用し、秘密戦の真実を伝えようと2010年3月に開館したのが、明治大学平和教育登戸研究所資料館です。

本特集では、戦後80年を迎えた2025年、累計来館者数10万人を突破した同館について、関係者の声も交えてご紹介します。本編では、資料館スタッフ・塚本百合子さんの案内をもとに5つの展示室をたどりながら、Meiji.net編集部が登戸研究所の全貌に迫ります。

明治大学平和教育登戸研究所資料館〈インタビュー編〉はこちら

◆第1展示室:登戸研究所の全容「第九陸軍技術研究所」の秘匿名だった、口外禁止の登戸研究所

パネル展示などによって登戸研究所の大枠を紹介しているのが第1展示室です。登戸研究所の前身は、日中戦争下の1937年に開設されましたが、その後、国内に10カ所設けられた旧日本陸軍の兵器研究拠点の一つ、「第九陸軍技術研究所」へと変容します。しかし研究開発内容を決して知られてはいけなかったため、地名を冠した「登戸研究所」という秘匿名で呼ばれるようになったそうです。

登戸研究所の敷地を示すジオラマも展示

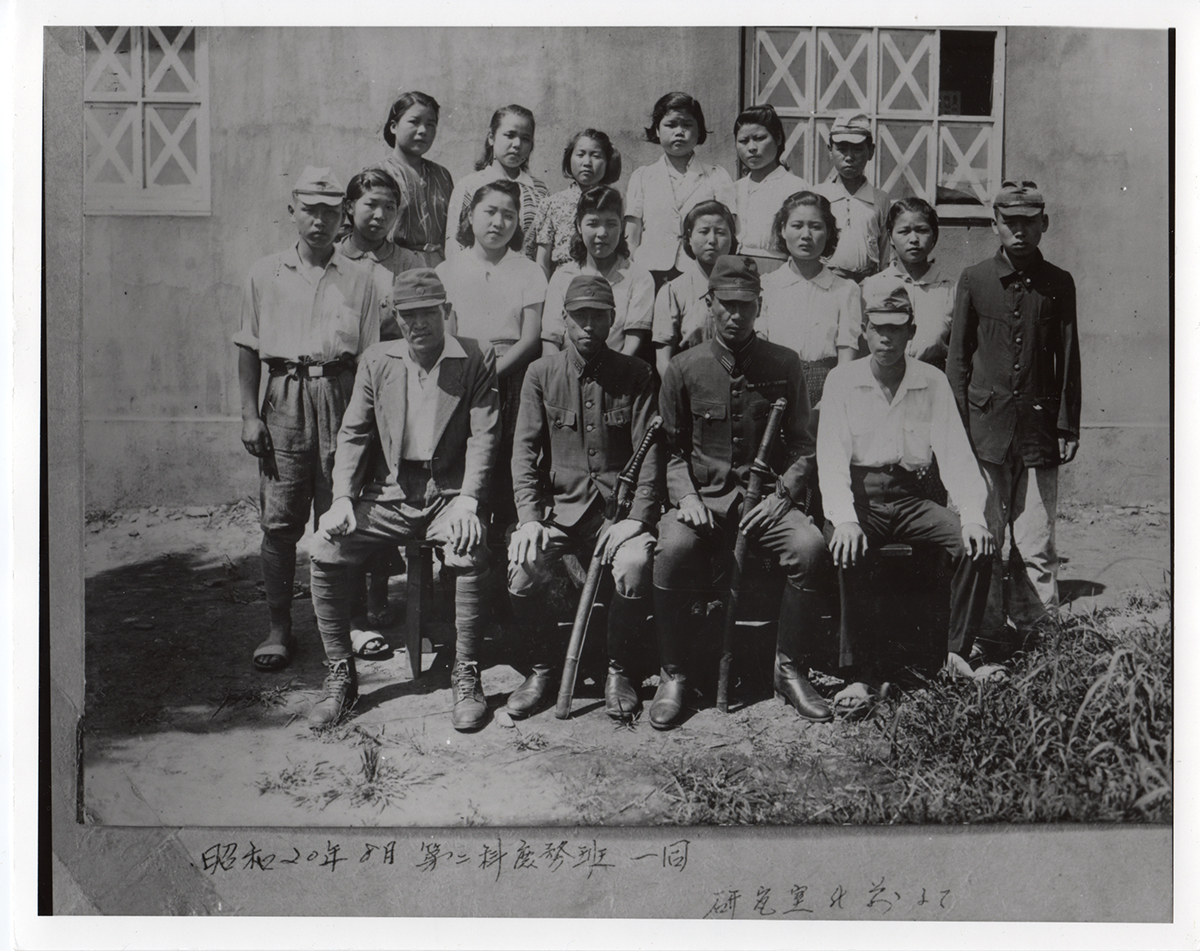

100棟以上の建物を有していた登戸研究所は、秘密戦に関わる4つの科で構成されていて、第一科から第三科までは兵器や器材の研究・開発、第四科は工場の役割を担っていたといいます。戦時中、登戸研究所では1000名にも上る人々が働いていましたが、最も多かったのは研究の下支えをする工員で、そのほとんどが地元に住む十代の若者だったそうです。当時は義務教育が小学校の6年間で、その後、高等科の2年間を経て就職するのが一般的だったため、展示写真にはまだあどけない子どもたちが多く写っています。

登戸研究所に勤務していた人たちの集合写真

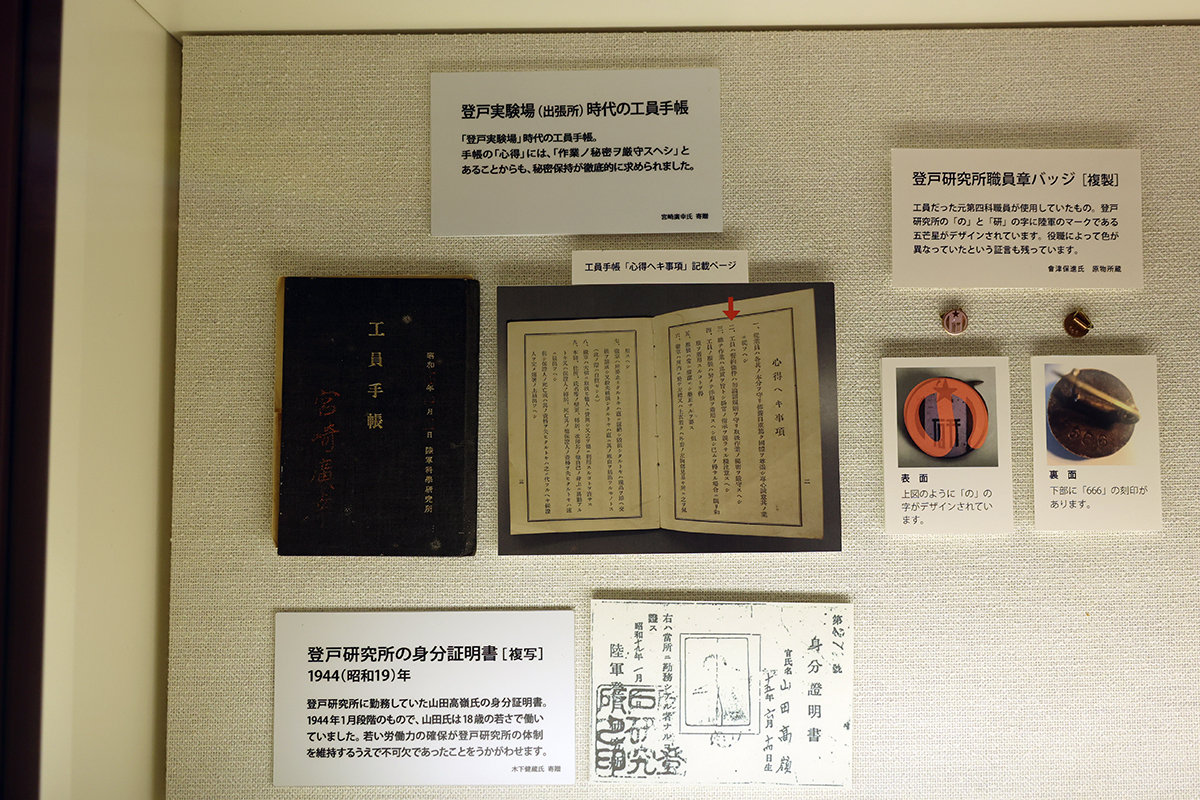

ここで行われていた研究内容はおどろおどろしいものでしたが、彼らは作業の一部を担うだけで全容を把握していたわけではありません。しかし工員手帳には、作業の秘密を厳守すべしと記されており、話せば憲兵にスパイ行為だと見なされ極刑を科せられるおそれもあったため、戦争が終わってからも決して話そうとはしなかったそうです。

手帳の心得には、「作業ノ秘密ヲ厳守スヘシ」と書かれ、秘密保持を強要されていた

◆第2展示室:風船爆弾と第一科少女たちが作製した精巧な風船爆弾は、生物兵器となる可能性もあった

第2展示室では、第一科が手がけた風船爆弾を中心に解説されています。風船爆弾とは、直径10mの気球に爆弾を吊るし、偏西風に乗せてアメリカまで飛ばして投下するというもの。アメリカ本土を世界で初めて直接攻撃した兵器でもあるそうで、戦争末期の1944年秋から45年春にかけて、およそ9300発が飛ばされました。

風船爆弾の15分の1サイズの模型も展示

実は偏西風の仕組みを世界で初めて解明したのが、風船爆弾の開発チームだったのだとか。高度1万mまで気球を飛ばせば、安定して吹いている真西への風に乗ることを、当時の中央気象台の技師らが徹底的に調べて明らかにしたそうです。

風船爆弾には高度な技術が詰まっていて、その一つが、中に入れた水素ガスが抜けにくく、長い飛行でも破裂しない素材です。ゴムでは輸入に頼るしかなくコストがかかるため、和紙にこんにゃくを塗る方法を考案。重さで飛べなくならないよう、一枚一枚、紙職人がすいた非常に薄い楮和紙(こうぞわし)を使います。3~5枚、こんにゃく芋からつくった糊で貼り合わせると、非常に丈夫な素材になるそうです。さらに化学処理を施し、少し伸び縮みするようにして、折り目から破れないように工夫されていました。

とても精巧につくられており、米軍でさえ素材が紙だということ以外、ほとんど解明できなかったといいます。当時の製法で再現された素材も展示されていましたが、透けるような和紙が頑丈な生地に変化していて驚きでした。

風船爆弾について解説する資料館スタッフ・塚本百合子さん。再現された素材は、実際に触れて確認できる

特筆すべきもう一つの技術が、気球と一緒に乗せた高度維持装置です。夜が来ると空気が冷やされ高度が落ちてしまうため、気圧の変化を感じ取るとコードに電流が走り、周りの砂袋を落として自動で高度を回復させます。2昼夜半かけてアメリカの上空に来た夜にすべて落とし切ると、爆弾を投下し、さらに本体も自爆するというシステムが詰まれていたといいます。

実際、着弾が確認されたのは361発。アメリカの研究では、1000発は届いていたであろうとされています。現地での被害として、森に落ちていた不発弾を触ってしまった子どもと付き添いの大人の計6名が死亡したと記録に残っています。もともと大きな破壊力のある爆弾ではなく、本来はペスト菌を蔓延させる生物兵器を搭載する予定だったのですが、ペストを媒介するノミが高度1万mでは死滅してしまうことがわかり、失敗に終わりました。

次に考えたのは、家畜を殺傷する牛疫ウイルスで、第二科が開発し兵器化に成功しますが、生物兵器の使用は国際法上の禁止事項。敗戦すれば戦犯として死刑になるおそれもあったため、軍の上層部は最終的に搭載しないという判断を下したそうです。

作業に従事していたのは主に十代半ばの女の子たち。その作業成績が讃えられて表彰状が送られていますが、そんな恐ろしい兵器に使われる計画だったことは知るよしもなかったようです。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。