AI創作物に対する日米中の意識の違い

一方で、クリエイター・エコノミーが拡大する中で、新たな問題も生じています。その一つが、アクセス数を稼ぐための誤情報やミスリーディングコンテンツの増加です。一部のプラットフォームでは、誤情報を拡散しても収益が得られる仕組みが存在し、視聴者の間では「信憑性の低い情報が氾濫している」との認識が広がっています。

周知のように、すでに各プラットフォームは誤情報・偽情報対策に着手しています。たとえばYouTubeはガイドラインに基づいた動画削除、配信停止、広告収益の制限等を行うポリシーを導入しています。しかし、一部のクリエイターはこれを「検閲」と捉える傾向もあり、言論の自由とのバランスが引き続き課題となっています。

こうした状況を踏まえつつ、日本政府は2023年に総務省の「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」を発足しました。言論の自由を確保しつつ、オンライン上の情報流通をどう健全化するかを議論しています。

この問題は非常に複雑であり、外資系プラットフォームの関与や著作権問題、さらには表現の自由との兼ね合いといった課題が絡んでいます。そのため、日本政府は拙速な規制ではなく、まずは幅広い視点から議論を重ねることを重視しました。この検討会は、単なる「誤情報・偽情報対策」にとどまらず、オンライン上の情報流通全体をどのように健全化できるかを検討するという点で、非常に意義のある取り組みだと考えられます。

さらに、AI技術の発展もクリエイター・エコノミーに影響を与えています。2023年以降、ChatGPT や生成 AI が注目を集めており、クリエイターが利用可能なツールやソフトにもAI 機能が実装されるようになっています。

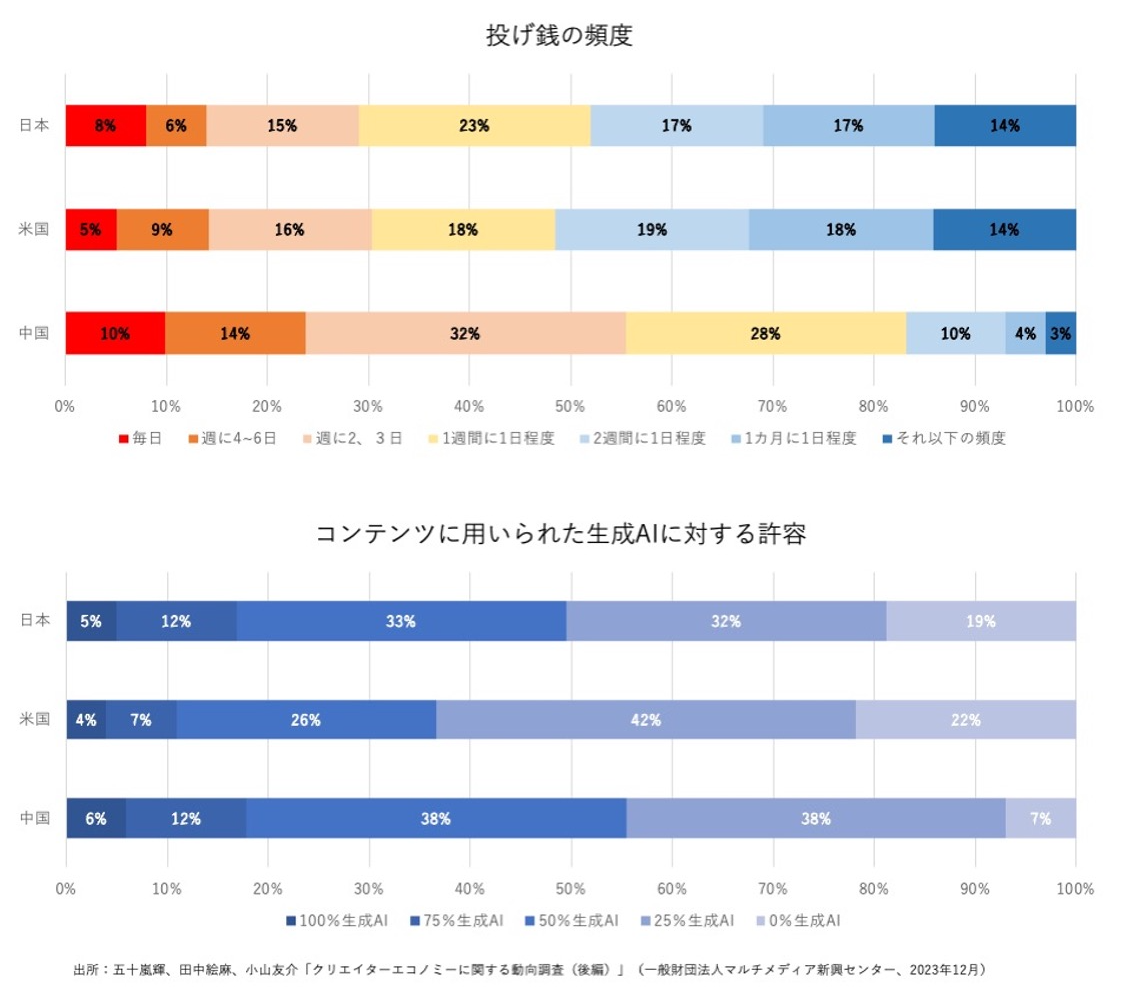

私たちの研究では、クリエイター・エコノミーに関する日米中の比較調査を実施しました。この調査からは、中国がもっとも投げ銭の頻度や平均月額が高いなどの結果がわかりましたが、なかでも特に興味深かったのが、AIによる創作物に対する各国の認識の違いです。

まず、日本では、政府がAI技術の活用を積極的に推奨しており、クリエイター・エコノミーにおけるAIの活用に対しても比較的ポジティブな姿勢が見られます。

他方、アメリカでは、AIの倫理的利用に対する意識が高く、2023年8月には「人がまったく介在しない生成AIのみによるアート作品には著作権による保護が認められない」との判決が下されるなど、人間の創作物との線引きを明確にしようとする動きが強まっています。実際、アンケート調査からは「AIを使わないコンテンツに対してお金を払う価値がある」と考える人が比較的多いこともわかりました。これは、「AIによる創作は人間の創造性とは異なる」と認識されているためと考えられます。

その一方で、中国ではAI活用への抵抗が最も低く、「とりあえずAIを活用する」という姿勢が目立ちました。さらに、AIによる創作物にも著作権を認めるべきだという議論が進んでおり、AI技術の導入が非常に積極的に進められています。これは、中国ではもともと「独自の原作コンテンツが少ない」と言われてきた背景も関係しているかもしれません。

今後、AI技術がさらに普及し、社会に浸透していく中で、各国のクリエイター・エコノミーや関連制度がどのように変化していくのか、引き続き注目していく必要があるでしょう。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。