日本の商品流通システムの効率性は、世界トップクラスです。全国各地でさまざま商品が手に入ることに、訪日外国人たちは驚き、その便利さを讃えます。しかしだからといって、自国の流通システムを整えるわけではありません。その背景には、いったい何があるのでしょうか。

産地と消費地の隔たりを埋め、取引数を削減する間接流通システム

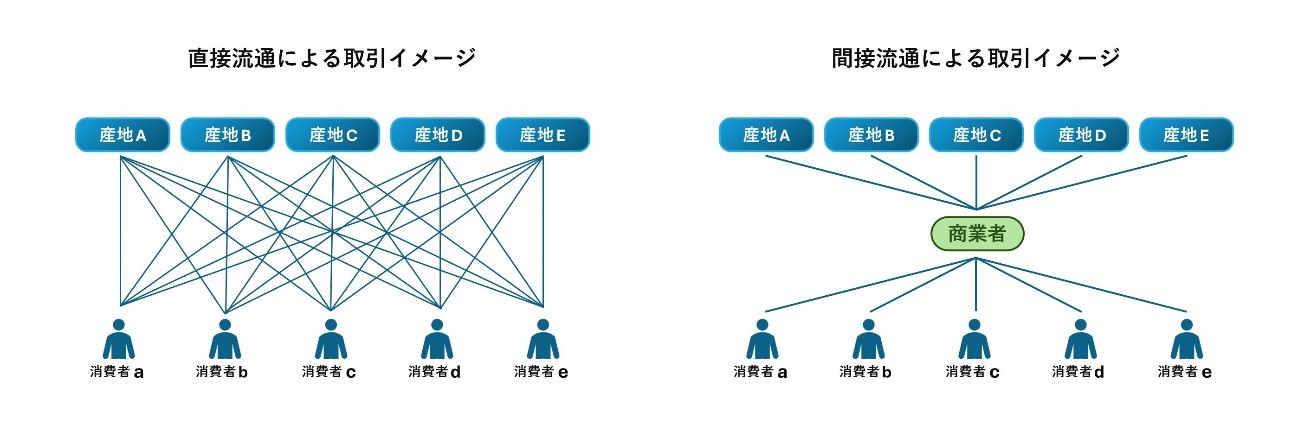

現代社会においては、商業者が商品を流通させる間接流通が主流です。我々は朝起きて出勤するせいぜい1時間程度で、1000アイテム以上の道具や商品を使っています。これらをすべて直接流通で手に入れることは、事実上不可能でしょう。さまざまな場所で生産・収穫などがなされた多様な商品を、1カ所に集めてから消費者に配分する間接流通システムであれば、取引数を削減し経済合理性を高められるため、今や世界中がこのシステムを採用しています。

現代社会においては、商業者が商品を流通させる間接流通が主流です。我々は朝起きて出勤するせいぜい1時間程度で、1000アイテム以上の道具や商品を使っています。これらをすべて直接流通で手に入れることは、事実上不可能でしょう。さまざまな場所で生産・収穫などがなされた多様な商品を、1カ所に集めてから消費者に配分する間接流通システムであれば、取引数を削減し経済合理性を高められるため、今や世界中がこのシステムを採用しています。

たとえば5つの産地の産品を5組の消費者が受け取るのに、商業者がいない場合、各消費者は5カ所それぞれと取引することになるので、合計25の取引数が必要になります。一方、商業者が入った場合、各消費者はそこへ出向くだけですべての産地の商品が買えるようになり、合計の取引数は10で済みます。間接流通が産地と消費地の隔たりを埋め、社会的な取引数を削減し、効率化できるのです。そのため各地でとれた農畜水産物を大都市に集約し、そこから周辺へ配架するという方法が確立されていきました。

では日本の商品流通システムは、いつ誰がどのようにして確立していったのでしょうか。発展途上国だった戦後の日本は、経済復興に向けて鉄鋼や石炭など、特定産業へ重点的に投資し、工業化に向かいました。当時は小規模零細の小売商が支配的であり、魚屋、八百屋、下駄屋などの業種店が商品ごとに流通をする、効率の悪いものでした。政策としても後回しにされていた商品流通の仕組みを改革したのは、実は名もなき企業家たちでした。

1960年前後、野心ある若き企業家たちは、近代的な商品流通をめざし、アメリカから持ち込んだチェーンストア理論の手法を使って、日本全国に商品を広く流通できる仕組み=大規模集約化の近代的流通システムの導入をはじめました。たとえば1957年に創業された大栄薬品工業、のちのダイエーは、翌1958年には神戸市三宮に1号店を出店。チェーン店化を進め、販売の工夫をしてみるみるうちに成長していきました。さらに1990年代までの間に、日本の至るところに高速道路が建設されたことも後押しになり、極めて効率的な流通システムが日本に築かれていったのです。

彼らの理念は、大量生産と大量消費をつなぐ、大規模で効率的な商品流通の仕組みをつくることでした。それは、良い商品を大量に販売させることで、我々は幸せになるという信念に基づいています。大量生産大量消費が、豊かさの象徴だったのです。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。