なぜ福島原発は農業の雇用を「増加」させたか

福島県は「浜通り」「中通り」「会津」の3つのエリアに分かれています。特に福島第一・第二原発が位置する浜通りは、地理的・物理的に他地域とのつながりが限られています。県を縦断する阿武隈高地があることで、実際の距離以上に人や物の往来が難しく、地域間の経済構造に影響を与えてきました。

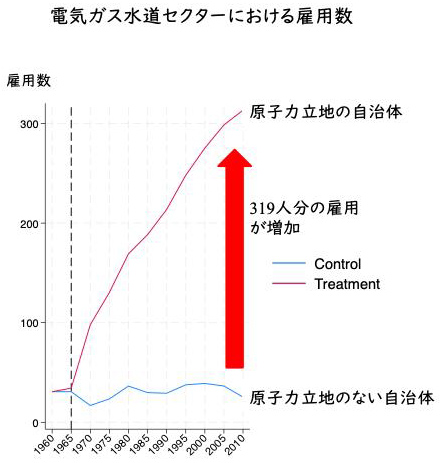

私の研究では、1960年から2010年までの長期データを分析し、原発立地地域と他地域の雇用の差を比較しました。その結果、電気・ガス・水道関連の雇用では、浜通りの原発立地地域で319人分増加していることが確認できました。中通りや会津のように原発がない地域ではこれだけの雇用増は見られないので、この違いが原発の経済効果のひとつであると言えます。

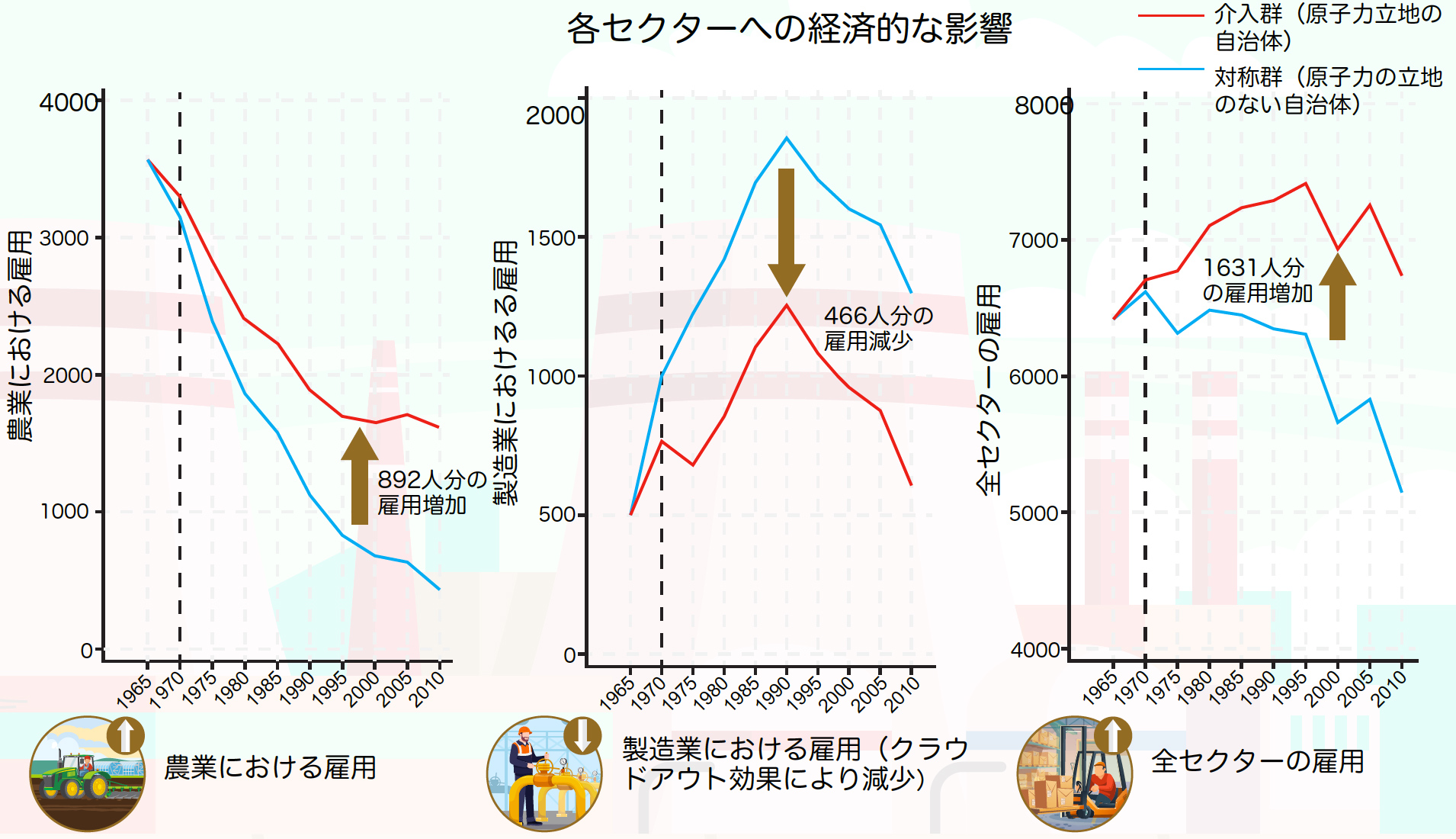

一方、農業への影響は意外な結果となりました(図4)。先行研究では「原発の設置が農業を衰退させた」と考えられてきました。しかし、私の分析では、原発立地地域では農業雇用は他地域よりも緩やかな減少にとどまっていました。これは、原発がもたらす高賃金の影響が大きかったと考えられます。

(1960-2010年の市区町村レベルデータをもとに)

原発で支払われる賃金は東京基準であり、地方の他産業と比べて非常に高額でした。浜通りでは三世代同居が一般的であり、家族の誰かが原発で働くことで家計が安定し、その結果、家業である農業を続けることができたのです。

実際、長期データを分析すると、原発立地地域は他地域と比べて農業雇用が892人分多く維持されていました。このことから、原発労働者の収入が間接的に農業の存続を支えた可能性が示唆されます。

反対に大きな打撃を受けたのが、地域の製造業です。原発の高賃金と競争できる地元企業はほとんどなく、結果として466人分の雇用が減少しています。

製造業におけるマイナスの影響の理由としては、第一に、労働者が地域の製造業から原発へ流出したこと、第二に、地域の製造業が労働者の確保のため賃金を原発水準に引き上げざるを得ず、経営が圧迫したことが挙げられます。言い換えると、東京電力のような大企業が地域の労働力を吸い上げ、地元の製造業は競争力が低下したのです。

最後に、サービス業などを含めた全セクターをみると、雇用は1,631人分増加しています。これは、原発関連の巨額の資金が流入した結果としては、ある意味では当然のことと言えるでしょう。しかし、産業全体のバランスに着目すると、福島の原発立地地域では、本来ならばあるべき産業構造の変化が見られなかった点は、より注目されるべきではないでしょうか。

一般的に、経済発展に伴い、第一次産業(農業)から第二次産業(製造業)を経て、第三次産業(サービス業)へとシフトしていきます。しかし、福島の原発立地地域では、農業が衰退が比較的穏やかだった一方で、製造業の成長が停滞し、通常の産業発展のプロセスが妨げられました。つまり、原発の存在が地域の産業バランスを歪める要因となっていたのです。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。