企業・業種・地域差を超えてつながり、共有化したプラットフォームの形成へ

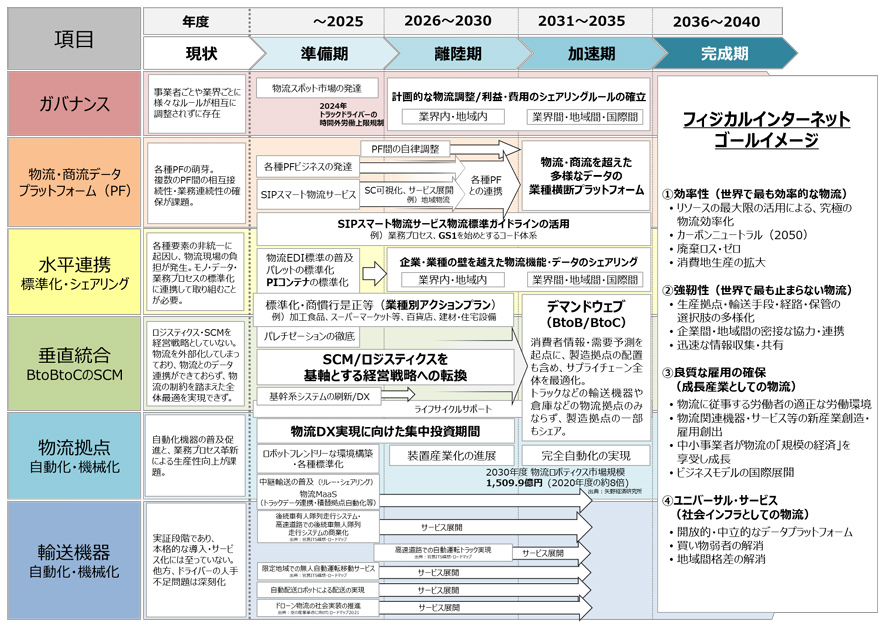

「2040年までの実現に向けたロードマップ」には、フィジカルインターネット実現のために向けて、いくつかの項目が設定されています。そのなかで、サプライチェーンのムリやムダを削減し、効率化物流・ロジスティクスのネットワークを築いて企業・業種・地域差を超えてつながり、共有化したプラットフォームを形成していくステップが示されています。

フィジカルインターネット・ロードマップ(経済産業省HPより)

フィジカルインターネットの形成するにあたり、とくに重要なのは、「水平連携」「垂直統合」とされている項目です。現在の物流ネットワークは、企業・業種ごとに閉じた形になっていて非効率だからです。そして、サプライチェーンと物流のプラットフォームはデジタル情報で制御していくので、商取引と物流のデータを連結するデータプラットフォームが必要となります。

また、物流の現場は慢性的な人手不足なので、「輸送(トラック)」と「拠点(倉庫)」の機械化・自動化も積極的に進めていきます。これらの仕組みを使い、荷主の要望に対して効率的にマッチングさせるためのルールづくりも必要です。

ロードマップでは、このような取り組みを順次進めていくことで、2040年頃にはフィジカルインターネットの実現をめざすこととされています。そして、2024年問題への取り組みをきっかけとして、物流効率化の条件を整えるために、この2月には、荷主企業や物流事業者の物流効率化義務を定めた法律案が閣議決定されました。

人口減少下における日本において、これら問題は決して流通やそれに関わる業界だけのものではありません。私たちは消費者でもありつつ、仕事をする労働者でもあります。ネット通販などで安い商品や便利なサービスを享受できる一方で、それを実現するための仕事の現場が疲弊しきっているということについて、一人の人間が小さくない矛盾を抱えている状態だと言えるのではないでしょうか。社会と産業の持続性の面からも考え直さなければならない問題です。便利な生活には現場の苦労が伴うことを、もう一度考えてみる必要があるのではないでしょうか。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。