近年、環境問題や気候変動問題は、人類の存続に関わる重大な問題として捉えられています。しかし、地球の歴史を振り返ると、生物の大量絶滅を引き起こした破局的な気候変動が、実は何度も起きています。なぜそのような変動が起こるのか、そして生物は、そのような危機にどう対処してきたのか。それらを、地球科学が解き明かそうとしています。

人が住む世界は地球上のほんの薄皮いちまい

人類が引き起こす環境破壊や、温室効果ガスによる気候変動は、地球規模の非常に深刻な問題として捉えられています。

人類が引き起こす環境破壊や、温室効果ガスによる気候変動は、地球規模の非常に深刻な問題として捉えられています。

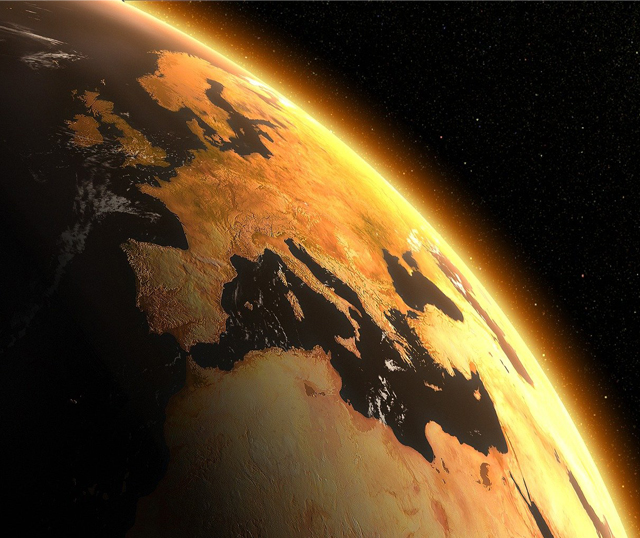

環境破壊や気候変動は確かに大きな問題ですが、本当に地球規模という視点で見ると、人類の活動が影響を及ぼしている領域は、実は地球のほんのわずかな一部分に過ぎません。それどころか、地球の長い歴史からみると、私たちの住む表層環境は地球内部という巨大なシステムに振り回されている儚く脆弱な領域であることがわかります。

例えば地球の46億年にわたる長い歴史をたどると、地質学的な証拠から、スノーボールアースといわれる、全地球が氷におおわれるような出来事が、これまでに複数回起こったことが知られています。これはつまり、赤道直下ですら気温が0 ℃を上回らない、超寒冷化の時代がかつて地球にはあったということです。

現在パリ協定では世界の平均気温上昇を+1.5 ℃に抑えようという目標が掲げられています。それと比べると、スノーボールアースは、現在の平均気温からおよそ-30 ℃というような激しい気候変動だったわけです。いかに破局的な出来事であったかが分かるかと思います。

ご存知の方も多いでしょうが、生物は、過去に何度も大量絶滅を経験しています。なかでも恐竜が絶滅したイベント(K-Pg境界)が有名ですが、大量絶滅イベントのうちいくつかは、全地球的に火山活動が活発になったことで平均気温が下がり、引き起こされたものだと考えられています。先ほど紹介したスノーボールアースの原因は、まだ議論が続いていますが、地球内部と大気海洋の間で、炭素のやり取りのバランスが崩れたためではないかと考えられています。つまり、地球の歴史をひもとくと、生命にとって大変過酷な出来事がこれまで何回も起こっており、その多くは、地球内部の活動が引き起こしたものなのです。

それでは、その地球の内部はどのようになっているのでしょうか?地球の内部構造を簡単に説明します。地表から地球の中心部までは約6400 kmです。そのうち、私たちにとって身近な「地面」といえる地殻は、約40 kmの深さまでです。東京駅から横浜駅までがおよそ30 kmなので、毎日の通勤くらいの距離感でしょうか。その地殻の下、深さ約2900 kmまでがマントルと呼ばれています。その下が核で、深さ5100 kmまでが外核、その下の地球中心部が内核です。それぞれの層は、構成する物質や、その状態が大きく異なるため、このような区分になっています。

地球の内部がどうなっているのか、という関心は古代ギリシャ時代からありましたが、ながらく想像の域をでませんでした。それは、人が見に行けるようなところではないためです。地球の中心は深さ約6400 kmですが、東京からハワイが6500 km程度ですので、それくらい地下方向へ移動すれば地球の中心にはたどり着けるはずです。しかし実際にはそう簡単ではありません。というのも、地球内部は、深くなるほど、とてつもなく高い圧力と高温の状態になるからです。

例えば、地球最深部では360万気圧という高圧力がかかっていると考えられています。それは、切手(1平方センチメートル)の上に体重6トンの象が600頭乗っているという圧力なのです。深さ40kmの地殻は「殻」という字の通り、地球にとっては本当に薄皮のようなものですが、それでも約1万気圧がかかります。そのような高い圧力のため、深さ10 kmにある石を直接持って来ることも非常に困難なのです。実際、現在もっとも深く掘られた穴でも、深さ12 kmに留まっています。

そこで、人は様々な方法で地球内部を理解する試みを続けてきました。19世紀後半になると、近代的な地震波による観測が始まります。地震波は通過する物質の密度などによって速度が異なる特徴や、横波であるS波は固体にしか伝わらないという特徴があります。この特徴を利用して、地球内部の構造が推定されていったのです。

現在では、地殻とマントルは主にケイ酸塩からなる岩石で、核は金属鉄であると信じられています。さらに、地震波のS波が伝わらないことから、外核は鉄が溶けた流体であり、内核は鉄の固体であると考えられています。外核において鉄が溶けた状態にあるのは高温によるものです。内核は外核よりも更に高い温度にありますが、それでも鉄が固体の状態であるのは、より高い圧力のために溶けた鉄が凝縮され固まっているから、と解釈できます。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。