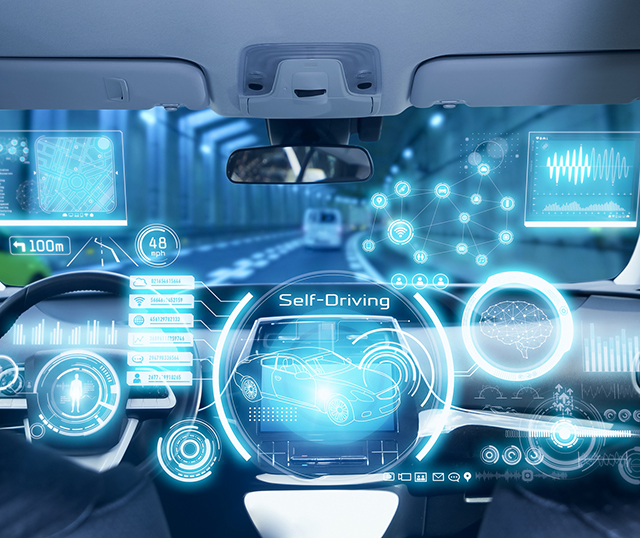

ここ15年ほどで、自動車などの移動体の自動運転技術は世界中で非常に進展しました。日本でも、2020年に自動運転レベル3が解禁されました。こうした自動運転技術の要になっているのがセンシング技術です。それはどういった技術なのでしょうか。

すでに実用化されているセンシング技術

私たちは車を運転しているとき、自分はどこを走っていて、横にはガードレールがあり、先には信号や標識があって、脇道から子どもが飛び出してくるかもしれない、といった様々なことを認識したり想定しながら、安全に車を走らせています。

私たちは車を運転しているとき、自分はどこを走っていて、横にはガードレールがあり、先には信号や標識があって、脇道から子どもが飛び出してくるかもしれない、といった様々なことを認識したり想定しながら、安全に車を走らせています。

つまり、的確にハンドルを切ったり、アクセルやブレーキを操作するために、周囲の様々な情報をどんどん取り込み、それを瞬時に判断しているわけです。

自動運転の車は、こうした情報の受信や取得から、解析、分析、そして判断を、すべて機械に行わせようというものです。そのための要になるのが、センシング技術です。

まず、車の周囲の状況を逐次把握するために、カメラやレーダを使った技術があります。最近では、人の安全運転をアシストするために、車の左右前後を監視するカメラを搭載した車も増えたので、ご存じの人も多いでしょう。

また、レーダを搭載した車も増えています。これは、自車から電波を発信し、それがなにかに反射して返ってくる時間や方角を計測し、どこになにがあるのかを分析する技術で、アクティブレーダと言います。

レーダは、霧や夜間の雨など、視界の悪いときでも計測が可能というメリットがありますが、一方で、レーダ波を反射した物体の形はわかっても、それが具体的になにかという識別は難しいという欠点があります。

そこで、カメラによる画像情報などと融合させ、物体を識別するセンサフュージョンという技術も進んでいます。

こうしたセンシング技術は、現在は、主に、人の運転をアシストするために活用されていますが、その精度や信頼性を高めていくことが機械による自動運転に繋がっていくのです。

もうひとつ重要なのが、そもそも自分はどこを走っているのか、ちゃんと目的地に向かっているのかを知るための、測位というセンシング技術です。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。