増え続ける情報量に、どう対応していくかが課題

世界全体を流れているデータ量は、指数関数的に増え続けています。令和4年に総務省が出した情報通信白書によれば、2019年から2021年までの2年間に、インターネットを流れる情報量は2倍に増加しました。東名高速道路で例えると、走る車の台数が3年で倍になるような状況です。渋滞で大変なことになり、社会は混乱するでしょう。さらに2030年には30倍以上、2050年には4,000倍にまで達するという予測もあります。

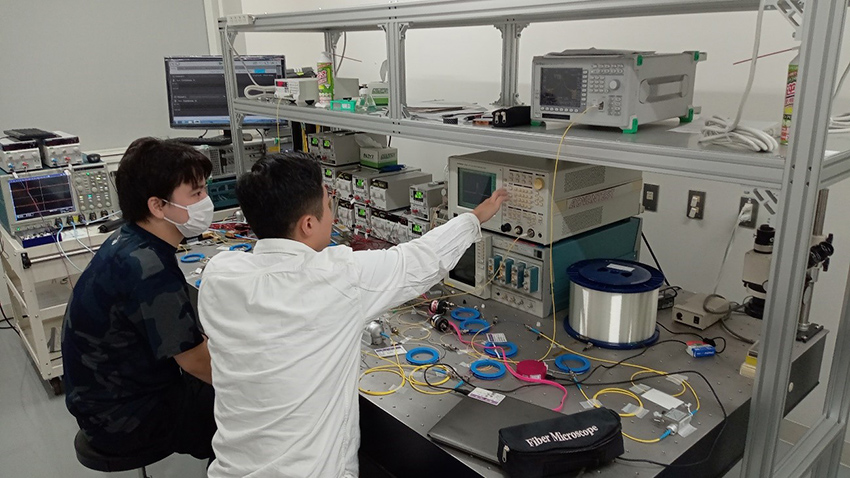

このような状況に対応するために、光ファイバに代わる新しい物理を使った通信ケーブルも模索されていますが、まだ有力なものは見つかっていないのが現状です。となれば、1本の光ファイバケーブルに、できるだけ多くの情報を速く流す技術が重要になります。私たちの研究室では、まさにこのテーマについて研究を進めています。

現在、私たちが取り組んでいるのは、ひずんだ波形をきれいな波形に戻すという、デジタル信号処理のアルゴリズム(計算方法)の開発です。いろんな波長のデータを同時に送ると、それらが影響し合って波形がゆがんでしまい、周波数の違う信号の間で混信が起きることがあります。また、情報伝達の速さをどんどん上げていくと、光のパルスが細くなって波形が崩れ、0なのか1なのかを読み取れなくなるケースも出てきます。長距離を伝送された後の波形をきれいに元に戻し、データを正しく読み取ることができるようになれば、光ファイバによる情報伝達の速さ、スピードは、さらに上げられると考えています。

中村先生の研究室では、より早く使いやすい光ファイバ通信技術をめざして研究が進められている

インターネットに流れるデータで容量が大きいものは、やはり動画です。近頃ではテレビを置いていない家庭も珍しくなく、YouTube等のサービスを使いネット経由で視聴することも一般化してきています。今後は、大画面で環境映像を流し続けたり、遠隔地とテレビ電話をつなぎ続けたりする生活が日常化する可能性もあります。4K、8Kといった高精細の映像情報や3Dの情報もさらに流通するようになり、通信容量はますます増えていくことでしょう。

さらにChatGPTのようなAIが発展していくと、世界中から情報を集めて学習した情報の答えだけを、我々が教えてもらうことになるかもしれません。そうなると、人間が処理しきれる情報量をはるかに超える情報のやりとりが発生していくことも考えられます。技術の進展によって、これから必要となる情報通信量は大きく変わっていきますが、その量が減るということは、まずは考えられない。混乱を招かないためにも、情報網のインフラ整備がますます重要になっていくことは間違いありません。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。