1960年代、福島第一原子力発電所は、地域経済を活性化する「希望」として誘致されました。しかし、その立地背景には都市と地方の格差があり、原発の立地は地域の農業や製造業へ大きな影響を与えました。本記事では、長期データをもとに原発の農業や製造業の雇用に与えた影響を検証します。また、原発依存が地域の産業バランスをどのように歪めたのかを明らかにし、持続可能な復興の課題について考察します。

福島第一原発立地の背景にあった歴史

1960年代、福島第一原発は「地域経済を活性化する希望」として誘致されましたが、その背景には東京と地方の格差がありました。終戦後、福島県には国内開拓民が入植したものの、土地の生産性の低さから離農が進み、地域経済の低迷が続いていました。

1960年代、福島第一原発は「地域経済を活性化する希望」として誘致されましたが、その背景には東京と地方の格差がありました。終戦後、福島県には国内開拓民が入植したものの、土地の生産性の低さから離農が進み、地域経済の低迷が続いていました。

私自身、JICAや国連で途上国の貧困問題に携わる中で、開発と地域格差の問題を強く意識するようになりました。そして、2011年の東日本大震災を機に、福島の復興に関心を持ち、震災前の原発の影響について研究するようになりました

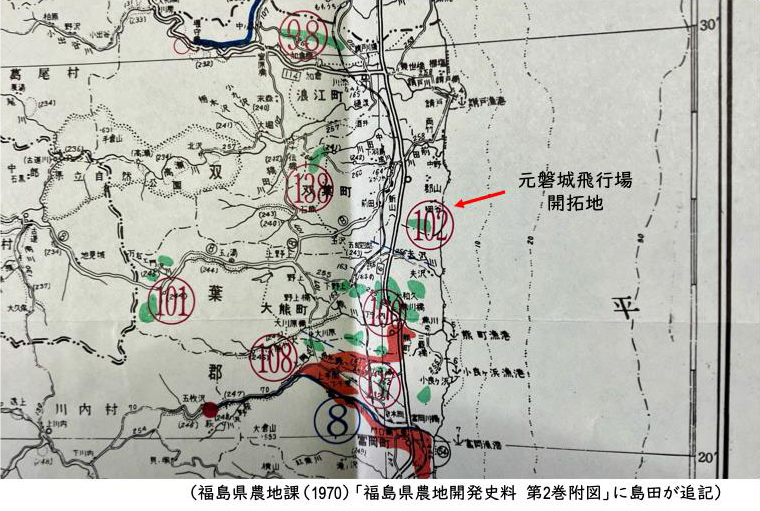

歴史をさかのぼると、1945年の終戦後、福島県には満蒙開拓団の引き揚げ者や他県からの「国内開拓民」が入植し、人口が増加しました(図1)。しかし、1955年をピークに人口は減少に転じ、国内開拓民の離農が進みました。入植した地域が、農業に適していないことが多かったからです。このような状況の中で、地域経済の活性化策として原子力発電所の誘致が進められました。

福島第一原発の敷地は、旧陸軍の磐城飛行場跡地やその周辺が利用されています。福島第一原発126 万坪のうち、30 万坪は飛行場跡地で、国土計画興業が航空基地跡の払下げを受けて利用していました。残りの、より広い96 万坪は国内開拓民の入植地でした(図2)。

(102番の開拓地が現在の福島第一)

この地域では、伝統的な農家と国内開拓民で住民の背景が大きく異なっていました。開拓民の土地は、生産力が低く、離農が進んでいたため、経済的に不安定な状況でした。また、定住傾向が弱かったことから、地域社会の結束が薄く、大規模な反対運動が起こりにくいと判断されたのです。実際、当時の報告書(日本原子力産業会議、1970年)でも、開拓民の土地では反対運動がほとんど見られなかったと記録されています。一方、隣接する地域では伝統的な農家が多く、原発への反対機運が強かったのです。

このように、地域ごとに経済的な状況や立場が異なっていたため、原発建設への反応にも違いがありました。国内開拓民の土地は反対運動が起こりにくく、原発の立地に適していると判断されたのです。

では実際に、人口が減少する中で、「地域開発の契機」という期待のもとで建設された福島の原発は、地域の産業にどのような影響を与えたのでしょうか。2011年の事故以来、原発はその社会的・経済的影響について多くの議論がなされてきましたが、実証的な研究は少なく、結論も論者によって異なっています。私の研究では、長期データをもとに、原発が地域雇用に与えた影響を検証しました。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。