政治への関心が低い人や投票に行かない人は、社会の一員としてけしからんと、やり玉に挙げられがちです。たとえば若者の話になると、「最近の若者は…」とひとくくりにされることが多いように感じます。女性の政治家が少ない背景についても、「女性は政治に興味がないから…」とまとめてしまうような主張を見かけます。しかし論理立てて考えてみれば、政治関心や投票率を高めることが、政治や選挙に対する万能な処方箋であるとは必ずしも言い切れないことがわかってきます。

若者の投票率は、絶対的な値ではなく、相対的な値で見る必要がある

「日本で若者の投票率が低下している」というのは、マスコミなどを通じてよく耳に入る言説です。この「低下している」という言葉は、多くの場合、若年層の絶対的な投票率を指して使われることが多いでしょう。しかし、若年層の意見は政策にどれくらい影響力があるかという視点で考えるならば、大事なのは、他の年齢層と比べた相対的な若者の投票率です。若者の絶対的な投票率が低くなっても、他の年齢層の投票率も低くなっていれば、若年層の票が選挙結果に対して持つ影響力は必ずしも低くなりませんし、逆に絶対的な投票率が高くなっても、他の年齢層の投票率がさらに高くなっていれば、選挙結果に対する影響力が低下する可能性もあるからです。

「日本で若者の投票率が低下している」というのは、マスコミなどを通じてよく耳に入る言説です。この「低下している」という言葉は、多くの場合、若年層の絶対的な投票率を指して使われることが多いでしょう。しかし、若年層の意見は政策にどれくらい影響力があるかという視点で考えるならば、大事なのは、他の年齢層と比べた相対的な若者の投票率です。若者の絶対的な投票率が低くなっても、他の年齢層の投票率も低くなっていれば、若年層の票が選挙結果に対して持つ影響力は必ずしも低くなりませんし、逆に絶対的な投票率が高くなっても、他の年齢層の投票率がさらに高くなっていれば、選挙結果に対する影響力が低下する可能性もあるからです。

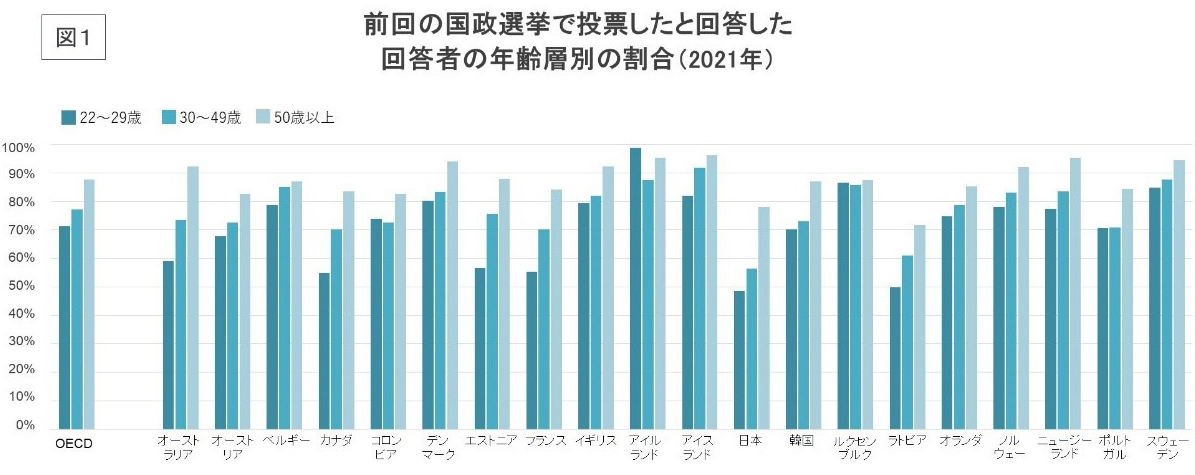

この点を頭に入れて、図1を見てみましょう。この図はOECD諸国の2021年時点で直近の国政選挙における年齢層ごとの投票率を示しています。世論調査の結果に基づいて算出されているため正確な値ではありませんが、確かに若年層(22-29歳)の絶対的投票率は日本が図に含まれる国の中で一番低く、同じくらい低い国は他にラトビアくらいしかありません。一方で、若年層と高年齢層(50歳以上)の投票率差に注目すると、これも日本は一番大きい部類に入るのですが、オーストラリア、カナダ、フランス、エストニアも、日本とほぼ同じサイズ、30%くらいの差があることがわかります。これらの国は、若年層の絶対的な投票率は日本より高いのですが、それに増して高年齢層の投票率も高いため、相対的な若年層の影響力は日本とほぼ変わらなくなっている訳です。

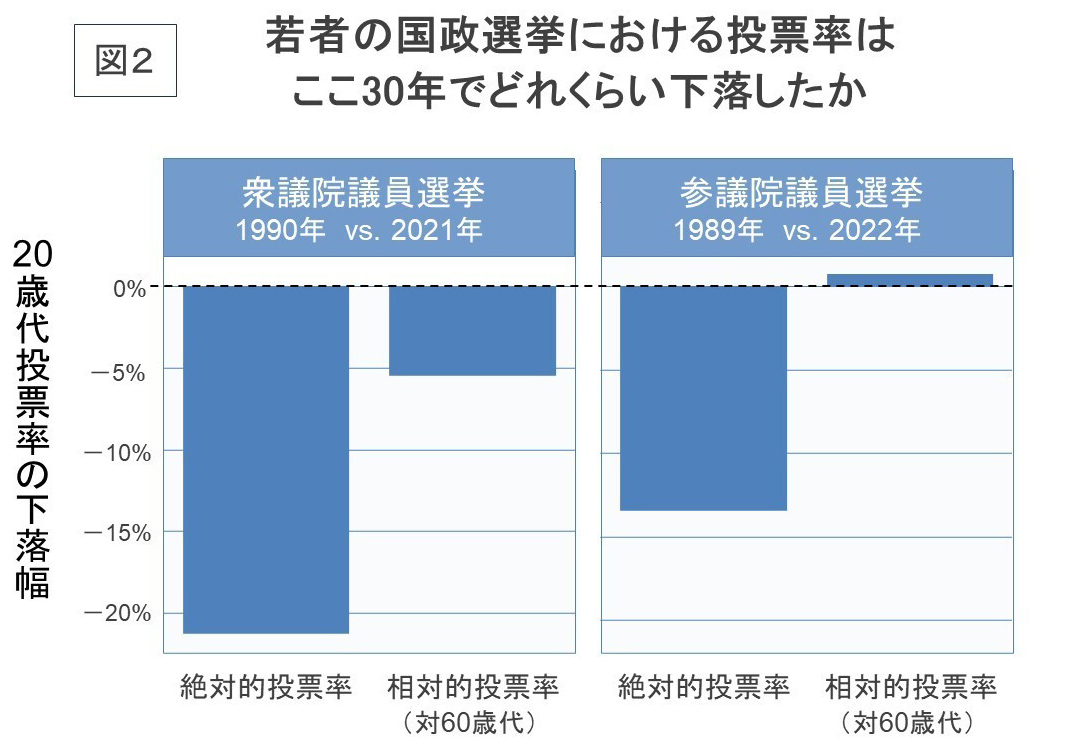

今度は、若年層の投票率を時系列で見るとどうなるでしょうか。日本では、特に90年代中盤以降に投票率が大幅に低下してきたことが知られています。そこで、総務省が公開している衆議院選・参議院選の年代別投票率データに基づき、1989-90年と2021-22年の国政選挙を比べて、どれくらい若年層(20歳代)の投票率が低下したかを見ることにします。図2を見ると、まず、20歳代の絶対的投票率は、この30年で衆院選では20%強、参院選では10%強の大幅な低下が見られることがわかります。この結果だけ見れば、「最近の若者は…」と言いたくなるのもわからなくはありません。しかし、相対的な投票率で評価してみるとどうでしょうか。図2では、相対的投票率として20歳代の投票率と一番投票率が高い年代として知られる60歳代の投票率の差分を計算し、その差がこの30年間でどれくらい拡大してきたかを示しています。すると、衆院選における低下幅は5%程度と、絶対的投票率で検討した時に比べて4分の1程度まで小さくなり、参院選ではわずかに上昇している傾向さえみられます。つまり、選挙結果への影響力、という観点からみると、若年層の相対的投票率は、この30年の中で、絶対的投票率を見た時に感じるほどダイナミックな低下は起きていないといえるでしょう。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。