日本社会に自動運転を実装させるためには何が必要か

レベル4の自動運転を許容した今回の法律では、空港の管制塔のように、遠隔のコントロールセンターから人間が車の挙動を監視し、いざとなったら車に情報を与えるシステムの実装が義務づけられています。社会に広く普及させていくためには、このような技術開発はもちろんですが、それだけではなく歩行者や自転車を含む交通参加者のルールの見直し、地域住民の理解、さらには道路を含むまちづくりそのものから変えていく必要があります。

自動運転には、まだ機能に限界があり、今回のレベル4も地域や道路を限定して適用されています。自動運転の人工知能は、何もない高速道路を走るには十分ですが、信号があったり歩行者がいたりする一般道では課題が多いのです。たとえば、信号を守らなかったり、すごい勢いで交差点を曲がってきたりと、ほかの車がルールを守らず予想外の行動をとった場合、まだ的確な対応ができません。これまでドライバーが勘や腕前で対応していた部分は、自動運転が苦手とする分野なのです。

自動運転の特性を踏まえ、スムーズに社会に取り入れるためには、国レベルでのルールの見直しや厳守も必要ですが、同時に地域ごとのローカルルールを形成していくことも大切になります。たとえば、自動運転バスを2020年11月から実用化させている茨城県の境町では、バスが走りやすいように路上駐車を自制したり、ゆっくり走りすぎて渋滞が起きるのを防ぐために一時停車できる場所として自宅の敷地を提供したりするなど、地域住民が積極的に協力しています。地域住民があたたかく見守れる環境を整えることによって、自動運転を上手に取り入れている好例です。

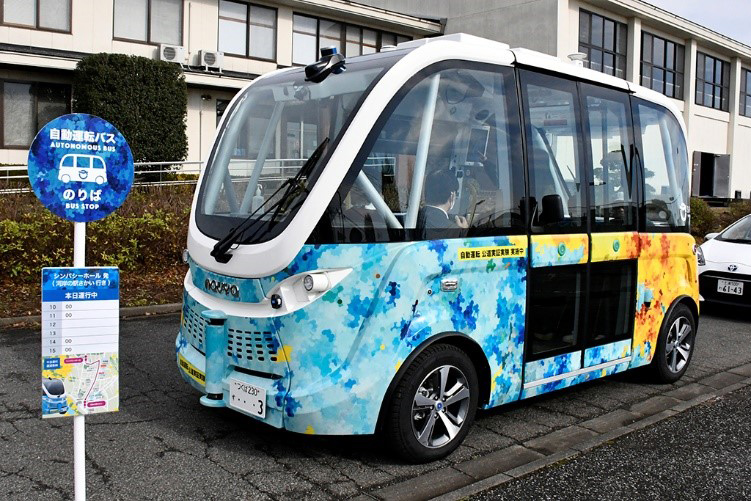

フランス製のかわいらしい車両に地域住民がペインティングを施すなど、愛される存在となっている茨城県境町の自動運転バス。地域住民も「この車が走るのなら」と積極的に協力している

地域によっては、過疎化で車がなく困っているので、時速20kmでもいいから自動運行バスを走らせてほしい、といった要望もあるでしょう。実際、人口減少が激しい北海道の上士幌町で自動運転バスの定期運行を実証実験したところ、地域住民からのニーズが高く、実験期間を過ぎても運行が続けられています。レベル4への法改正を機に、特定の地域の公安委員会が市長や町長、住民らの意見を聞いて、地域ごとの状況を踏まえ、ローカルルールの導入も念頭に入れて社会実装を考えていくことも必要になります。

多くの先進国では人口減少が進んでおり、人の移動をどう保障するかは切実な問題になりつつあります。日本が、世界や地域と歩調をあわせて自動運転が実装できる社会をつくり、うまく乗り切ることができれば、世界のモデルとなれるはずです。国内外で協力しながら進めていきたいところです。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。