交通事故の原因になる錯視

トランスキー錯視

錯視に対する認識が重要なのは、例えば、錯視によると思われる交通事故が実際に起きているからです。

2016年の交通事故統計では、カーブでの死亡事故の半数以上が単独事故です。と言うと、それは、ただ、スピードの出し過ぎと思われがちですが、では、なぜ、カーブでスピードを出し過ぎたのでしょう。

実は、道路の構造によってはカーブが実際よりも緩く見える錯視が起きる可能性があるのです。

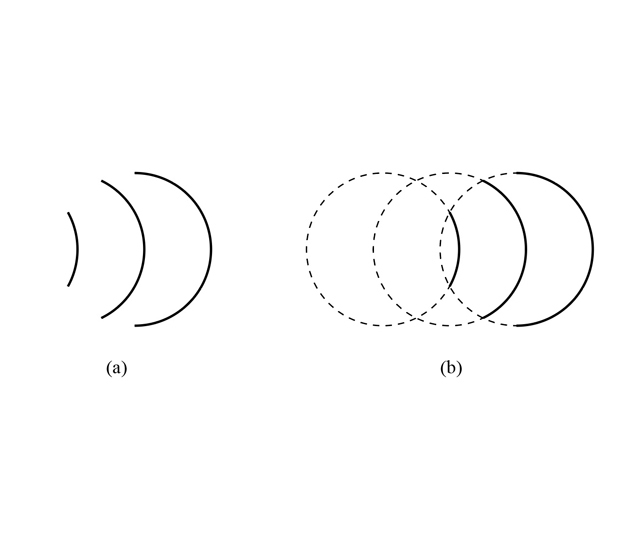

トランスキー錯視と呼ばれる錯視があります。これは、同じ大きさの円の円弧の一部を見せるとき、長い円弧を見せると急なカーブに見え、短い円弧を見せると緩いカーブに見える錯視です。

例えば、遮音壁などが道路際まで迫っている高速道路や、トンネルの中でカーブがある場合、壁があるためにカーブの先が見えません。つまり、ドライバーに短い円弧を見せるような状況になります。すると、そのカーブは緩やかに見えるのです。

もし、壁がなければ、カーブの先まで見通すことができ、それは長い円弧を見ることになり、カーブが急なことがわかるのです。

しかし、壁などがあることでカーブが緩やかと見えれば、ドライバーは車を減速させずにカーブに入ってしまいます。つまり、ドライバーはスピードを出し過ぎているとは思っていないのです。

しかし、こうしたトランスキー錯視が起こる道路構造であることがわかったからといって、遮音壁を撤去したり、トンネルの壁を広げたりすることは、現実的には難しいでしょう。

そこで、「次のカーブは見かけより急です」など文字で注意を促す標識も設置すべきだと思いますが、文字が脳に届いて意味を理解するには時間がかかりますから、効果は限定的でしょう。

また、道路や壁に絵を描くなどして、逆に、カーブが急であると見せる仕掛けもあります。しかし、それはドライバーを意図的に騙すことであり、それが本当に安全に繋がるのか、私は疑問に思っています。

むしろ、大切なのは正しい情報をちゃんと知ることです。やはり、ドライバー自身が錯視のメカニズムの知識をもち、見たことがすべて正しいとは限らないことを理解しておくことが大切だと、私は考えます。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。