錯視のメカニズムの解明を社会に活かす

広角レンズ画像の歪の除去

近年はネット・ショッピングが盛んになり、パソコンのモニターなどで商品を見て買い物する人も多いと思います。その場合、やはり、三次元のものをモニターという平面で見るために、錯視が起こりやすくなります。

例えば、ホテルの予約サイトで見た部屋が、実際よりも広く見えるのも錯視なのです。

ホテルの部屋を紹介する側は、広角レンズで撮影することがよくあります。広角レンズは広い角度を一度で撮影でき、部屋のより広い範囲がわかるからです。

一方で、広角レンズで撮った写真では、ものが写真の奥に向かって伸びたようになっています。縦長のものが横長になったり、正円が小判型に伸びていたりなどです。それを、私たちは、広角レンズで撮るとものが歪んで見えるからと思っています。でも、実は、そうではないのです。

広角レンズは焦点距離が非常に短いという特徴があります。その短い焦点距離で見た画像を、広角レンズは忠実に記録しているのです。

ところが、私たちは、そのような短い焦点距離でものを見る経験がまずありません。つまり、広角レンズが見ている位置と、人が日常的に見る位置はかなり違うのです。

脳は、日常的に見る位置から広角レンズで撮った部屋の写真を見ます。すると、とても奥行きがある部屋に「見える」のです。

また、天井高はだいたい3mくらいという経験値があるので、その高さ比から奥に向かって伸びているものの長さを思い浮かべます。すると、その部屋はとても広い部屋だと感じるのです。

もちろん、撮影者はそうした錯視を狙って撮影したわけではないでしょうが、見る側は、平面のモニターで見ている限り、この錯視を回避することは、まずできません。

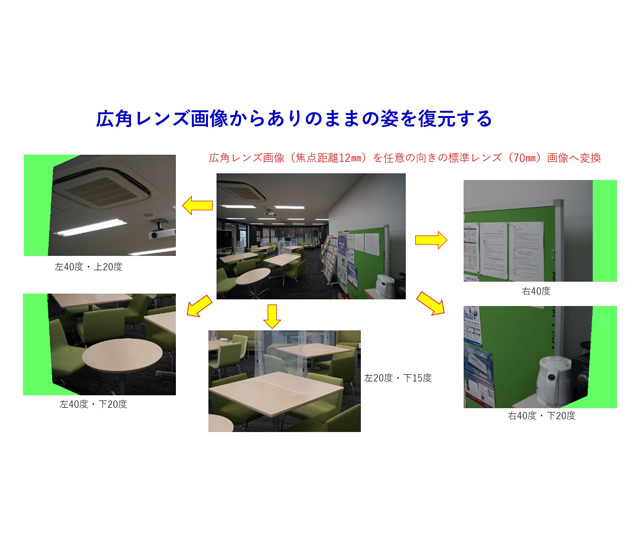

そこで、カメラの焦点距離がわかれば、それを、人が実際に見るような画像に復元する技術を私は開発しました。

これを用いれば、ユーザーはモニター上で好きなアングルを指定して、それが実際に見える画像で見ることができるようになります。すると、ユーザーの誤解が減り、無用なトラブルも減少するのではないかと思っています。

錯視は特別な状況下で起こるものと思っている人が多いと思います。しかし、錯視は、私たちの身の回りで日常的に起きている現象です。それは、脳の様々な機能や特性などが組み合わさって起こるため、そのメカニズムは一様ではありません。

例えば、脳は視覚情報の処理を、高い解像度とともに、粗い解像度でもパラレルで行っているのではないかと、私は考えています。

最終的には、それらの処理が統合され、いまの状況下で最適な知覚として意識に上るので、人がその処理プロセスを認識することはありません。

しかし、粗い解像度の処理が行われていると仮定すれば、いままで様々な議論が出されてきた多くの古典的な形の錯視のメカニズムを統一的に説明することができます。

※詳しくは、http://www.isc.meiji.ac.jp/~kokichis/3Dillusionworld/3Dillusionworldj.html「外出自粛で退屈している人のための自主講座『立体錯視の世界』」をご覧ください。

錯視は私たちの身の回りで起こっており、それが事故やトラブルに繋がることもあるわけです。

私は、皆さんに錯視に関する正しい知識をお伝えすることや、錯視のメカニズムを解明して、それを弱める技術などを開発することが、そうした事故やトラブルを少しでも減らすことに繋がると考えています。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。