錯視の画像を見たことがある人は多いと思います。例えば、同じ長さの線分が、余計な線などを加えることで違う長さに見える図とか。それは、そう思えるような状況を意図的につくっているからと思われがちですが、実は、こうした錯視は、日常的に私たちの身の回りで起きているのです。

脳の働きによって起こる錯視

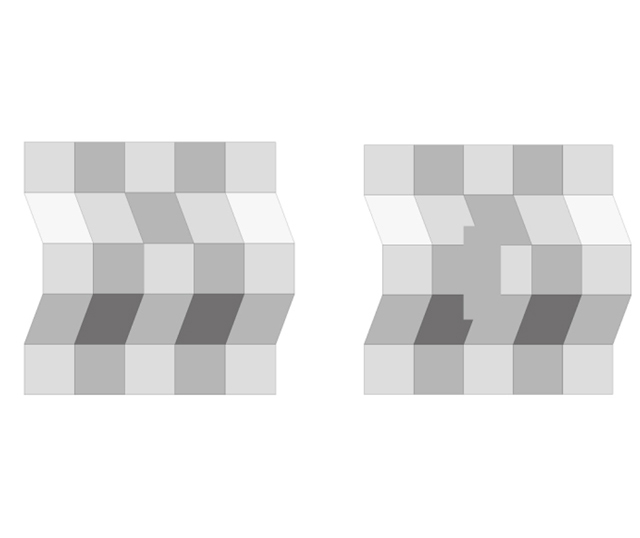

エーデルソンの波型モンドリアン錯視

錯視という現象は、単なる見間違えとか勘違いのことではなく、見えたものを判断する脳の、いわば働きによって起こるものです。

例えば、私たちの身の回りの世界は三次元で、奥行きがあります。しかし、それを目で見ると、網膜には二次元の画像で写ります。つまり、奥行きが欠落した平面の画像になるわけです。その二次元の画像情報から、脳は奥行きを取り出すわけです。

しかし、ひとつの平面の画像情報から考えられる奥行きの可能性は様々にあります。脳は、その中のひとつの可能性を瞬時に思い浮かべるのです。そのとき、これまでの経験をもとに、瞬時に判断するための脳の機能が働いているのだと考えられています。

その結果、多くの場合、ほぼ正しい奥行きが知覚されるのですから、それは不思議と言えるほど、脳は非常に優秀なわけです。

ところが、その脳が思い浮かべたものが、実際の世界とは異なる場合があります。それが錯視になるのです。

例えば、平面に立体物を描き、その表面にマス目を引き、それぞれのマス目に濃淡の異なる色をつけます。すると、上を向いて見える面のマス目の色と、下を向いて見える面のマス目の色の濃淡が実際には同じでも、まったく異なる濃淡に見える錯視が起こります。この錯視は、エーデルソンの波型モンドリアン錯視と呼ばれます。

それは、私たちは、通常、上から光が当たる環境で暮らしているため、その経験から、脳は、立体の図を見ると、上を向いている面は明るく照らされ、下を向いている面は弱く照らされていると思い浮かべるからです。

そのため、同じ濃淡なのに、下を向いて見える面のマス目は脳が照明の弱さを補正するためにより明るく「見える」ことになるのです。

また、脳は、ものの形状を直角や正円として捉える傾向があります。平行四辺形や楕円を見ると、それは、直角の四角形や正円を斜めから見ているからだと脳は思うのです。

そのため、見たものの形状や、この角度から見ているとか、奥行きはこれくらいと感じることが、実際とは異なる現象が起こるのです。

それは、脳の特性のひとつで、視覚情報を瞬時に判断するために、脳は、ものの形状などを、より少ない情報量で済むシンプルな直角や正円、対称性の高い形で記録(記憶)しているからだと考えられています。

つまり、錯視は脳の働きによって引き起こされる現象ですが、それは、脳に求められる働きに応えるために発揮される機能ゆえであり、それがなくては、おそらく、人は生きていけないでしょう。

つまり、脳に錯視を起こさせないようにすることは、不可能であると思います。

それでも、錯視を回避するには、例えば、実際に触ってみるなど、視覚以外の感覚を使うとか、一点だけから見るのではなく、横や裏などから見てみることなどが考えられます。

しかし、それは、写真や平面の画像に対してはできませんし、例えば、車の運転時など、瞬時の判断が必要なときにもできません。

つまり、錯視を防ぐことは難しくて、私たちは常に錯視を起こしていると認識することが重要なのだと思います。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。