【戦後80年】秘密戦を語り継ぐ“明治大学平和教育登戸研究所資料館”で戦争の真実をたどる〈インタビュー編〉

戦争には、スパイを防ぐ防諜(ぼうちょう)、スパイ活動を行う諜報(ちょうほう)、攪乱(かくらん)や暗殺を行う謀略(ぼうりゃく)、人心を誘導する宣伝を軸に展開される“秘密戦”がつきものです。アジア太平洋戦争において、歴史上隠蔽された秘密戦の中核を担っていたのが、旧日本陸軍によって開設された登戸研究所でした。

神奈川県川崎市にある明治大学の生田キャンパスは、かつて登戸研究所があった11万坪という広大な敷地の一部に位置し、当時の建物が一部現存しています。その貴重な戦争遺跡を保存・活用し、秘密戦の真実を伝えようと2010年3月に開館したのが、明治大学平和教育登戸研究所資料館です。

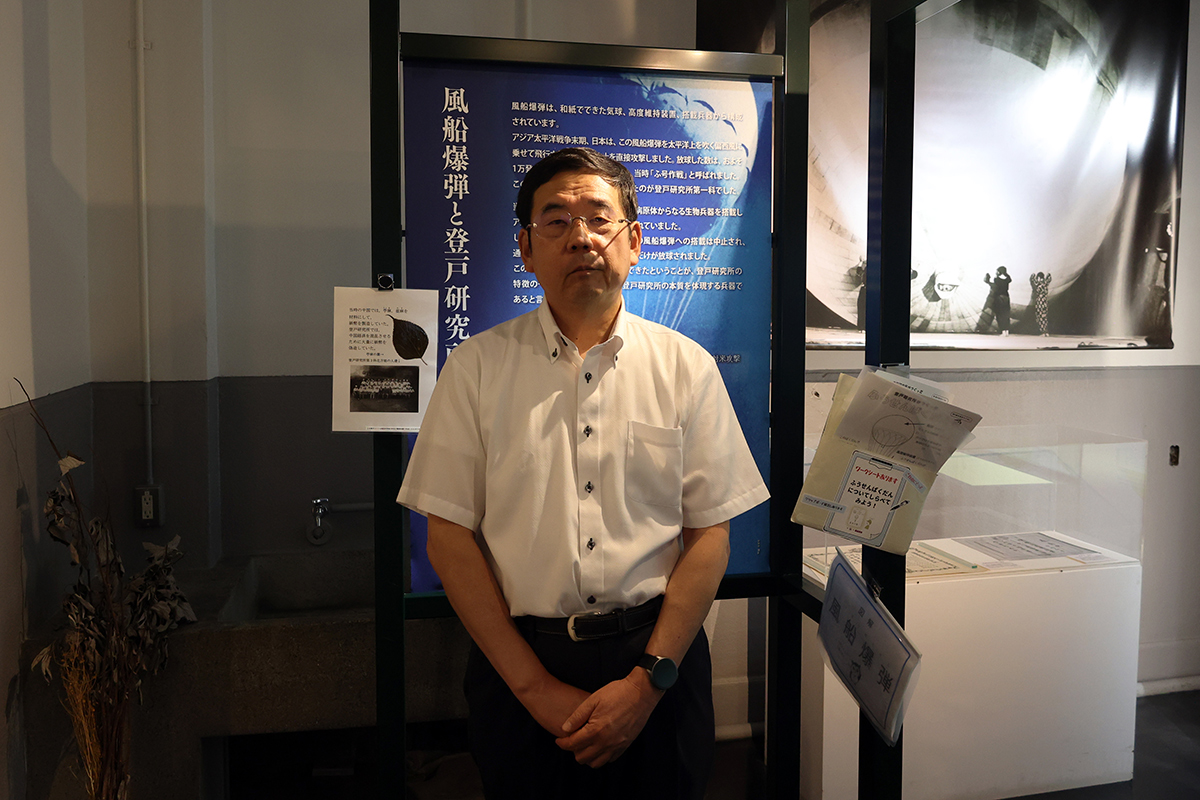

本特集では、戦後80年を迎えた2025年、累計来館者数10万人を突破した同館について、関係者の声も交えてご紹介します。本編では、同館長でありアジア太平洋戦争の研究者でもある文学部・山田朗教授へのインタビューを中心にお届けします。

明治大学平和教育登戸研究所資料館〈資料館潜入!レポート編〉はこちら

明治大学 文学部 山田朗 教授

戦争には被害と加害、両面があり、どちらも隠さずに伝えていくことが第一

――まずは明治大学平和教育登戸研究所資料館が設立された経緯を教えてください。

山田:明治大学が1950年に登戸研究所跡地の一部を購入し、生田キャンパスとして研究教育に使っていました。その後、1980年代に川崎市民や高校生たちによる登戸研究所の調査が始まり、徐々に語る人が出てきて、活動する市民と登戸研究所に勤めていた人たちの親睦団体「登(と)研会(けんかい)」が結成されます。

その話し合いのなかで、研究所の建物を保存・公開してほしいという声が上がり、2005年、明治大学学長宛てに資料館設立の要望書が提出されます。ほかにはない戦争遺跡だからと、大学内にも保存運動に取り組む教員がいました。奇しくもここは、理工学部と農学部を擁するキャンパスです。技術者の倫理についても考えられる、歴史教育・平和教育・科学教育の発信地にしようと2008年に設立が決定し、2010年3月に開館する運びとなりました。

戦争に関する施設は多くありますが、諸外国でも秘密戦を伝える公的な博物館は見当たりません。戦争の触れられない裏側を明らかにすることになりますからね。大学が運営している秘密戦の資料館は極めて珍しいといえるでしょう。

かつて登戸研究所の実験棟だった明治大学平和教育登戸研究所資料館。鉄筋コンクリート造の頑丈な建物だったため、開館前は明治大学農学部の実験室として使われていた

――公にすることに反対の声はなかったのでしょうか。

山田:私立大学だからできたということは、あるかもしれませんね。開館後も、ご覧になった方から「隠しておいたほうがいいのでは」と心配されることはありました。しかしこれまで取材に来た海外メディアは、いずれも好意的でした。隠しそうなことをあえて日本人の手で明らかにする姿勢を評価していただけています。

戦争には被害と加害、両面があり、どちらも隠さずに伝えていくことが第一だということを、設立の趣旨にもしています。戦争中なら研究のために敵国人を殺したり偽札をばらまいたりしていいわけはありません。国際法上、明らかに非合法でも、戦争となると正常な判断ができなくなる。皆、真面目な研究者だったのに、一生懸命やればやるほどのめり込んでしまうわけです。

――人体実験も行われていたと伺いました。

山田:秘密戦の兵器・資材を開発していた第二科では、青酸ニトリールという暗殺用の毒物を研究していたんですが、毒物って効くまでの時間をコントロールするのって難しいんですよ。最初は豚で実験するんですが、人間でも同じように作用するのかはわかりません。やがてその作用を調べるために、日本が占領していた南京で中国人捕虜やスパイ容疑をかけられた死刑囚に対して、人体実験を行うようになりました。しかし、そのときに罪悪感はなかったようです。それを示すように、第二科は秘密戦機材について素晴らしい功績を残したと表彰され、その賞金で神社と動物慰霊碑を建てましたが、それは人ではなく、実験に使われた動物たちを慰霊するためのものでした。

だけど戦後になって、実験に関わった人たちは、じわじわと嫌な記憶に苦しめられるようにもなっていきます。登戸研究所の調査に訪れた高校生たちに心を開き、徐々に語り始めた伴繁雄さんという人は、第二科で毒物兵器を研究開発する主任者でした。後に登戸研究所について書き記し、そのなかで人体実験のことも告白した伴さんは、お詫びの言葉も添えて安堵されたのか、不思議なことに一連の文章を書き上げたその月に亡くなっています。

加害者であった人も、生きている間中、何かに苦しめられ続けるんですよね。正常な感覚でいられなくなっていたことに、後から気づく。それも戦争の残酷なところです。物理的にも精神的にも、人を破壊してしまうのです。

加害と被害が背中合わせになっていることから、見えてくるものもあります。戦争の表と裏、両方の記憶を語り継いでいくのがこの資料館のコンセプトですし、私たちが大事に伝えていかなければならないところです。

生田キャンパス内にある動物慰霊碑。高さ3mの一枚岩でつくられた立派なもの

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。