【戦後80年】秘密戦を語り継ぐ“明治大学平和教育登戸研究所資料館”で戦争の真実をたどる〈インタビュー編〉

戦争の記憶と記録の断片が集まる、受け皿になってきている資料館

――山田先生ご自身の研究内容は、資料館の内容とどう関わっているのでしょうか。

山田:私は主に1930~40年代の日本の戦争について研究していますが、従来テーマにしてきたのは、天皇から見た戦争や軍閣の歴史など、ある意味、上から、表側から、見た戦争でした。だけど登戸研究所は全く逆。地の底から、裏側から、見た戦争です。それがとても新鮮で、あっという間にこの分野にものめり込んでしまいました。

秘密戦は、敵が困るであろうことをやるわけですよね。昔の戦争だけでなく、今でもガザの問題などを見ると、戦争には非常にドロドロしたものがつきものです。しかし傍目にはドロドロしていても、携わっている人たちは純粋だったりする。純粋であるがゆえに、人体実験も平気でやってしまうところまで突き進んでしまうこともある。秘密戦を知ったことで、私の中で戦争への解像度が上がったように感じます。

資料館の展示物は、大学院のゼミ生たちの協力も得てつくりましたが、彼らも相当のめり込んでくれました。

――証拠隠滅がなされた場所なので、資料館を構成するのも大変だったのでは。

山田:資料館の展示の多くは、伴繁雄さんの書かれた本がベースになっています。書き上げられたのは1993年ですが、2001年になってようやく出版され、公になったので進めることができました。

これまでの研究者としての経験から、軍事関係の資料がどこにあるのか、どういう人に聞けば見当がつくのかというノウハウはありましたので、それを応用して資料を調べることはできました。ただやはり、徹底的に処分されていて、公文書として残っているのは全然ないんです。

だけどこの資料館ができ、存在を知ってもらえるようになったことで、登戸研究所に勤めていた方が亡くなった際に、ご遺族が発見された資料などを寄贈していただくことも続いています。その内容を展示物に追加したり、年に一度行う企画展で紹介したりしています。

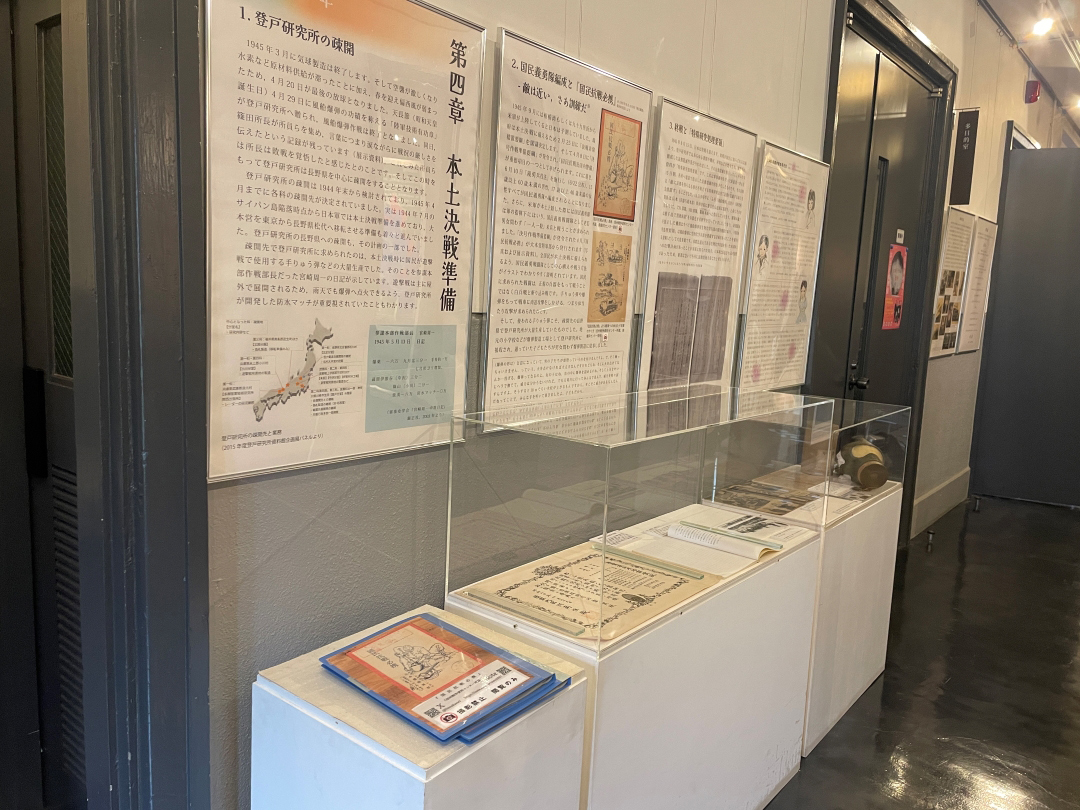

第15回企画展「風船爆弾作戦と本土決戦準備 —女の子たちの戦争—」の様子

――資料館ができたことで、新たな資料が集積されるようにもなってきたと。

山田:旧日本陸軍には全国に技術研究所が10カ所ありましたが、資料館はここ以外ありません。この資料館が、戦争の歴史や記憶を発掘し、残していく一つのモデルケースとなって、戦争遺跡を活用しようという刺激材にもなっています。たとえば慶應義塾大学の日吉キャンパスには、連合艦隊の司令部地下壕があるのですが、戦争遺跡の見学会を大学と市民運動が協力して取り組み始めています。

実は戦後にできた大学のキャンパスって、軍事施設の跡地が多いんですよ。明治大学の中野キャンパスの前身も、秘密戦の要員養成機関である陸軍中野学校だったんです。

オーソドックスな歴史学では、文書資料を集めて研究を進めますが、登戸研究所に関しては、ほぼオーラルヒストリーで聞き取るしかない。あるいはお話を聞いた人が記した文書を活用しないと復元ができません。だけど戦後80年も経つと、戦争体験者は本当に少なくなってしまっています。そんななか、この資料館が、記憶と記録の断片が集まる受け皿にもなってきています。

――とても重要な役割を果たしているんですね。

山田:はい、この資料館ができたことで、「もう話してもいいんだね。なんかほっとしたよ」とおっしゃる方がいました。ずっと重苦しいものを抱え込み、「話したことでスッキリできた」とおっしゃる方も少なくありませんでした。

十代で働き始め、1年しか勤めていないような人でも、戦後ずっと黙り通していらっしゃった。誰が監視しているわけでもないのに、自分で自分をずっと見張り続けている。しんどかったと思いますよ。この資料館ができたことで解放された方も多いのだと気づかされました。

山田先生のインタビューは、資料館内の「暗室」で実施。二重扉で迷路のような構造になっており、照明を消せば開閉されても暗闇が保たれる。現像だけでなくスパイ用の特殊フィルムや光を嫌う細菌の研究にも使われていたという

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。