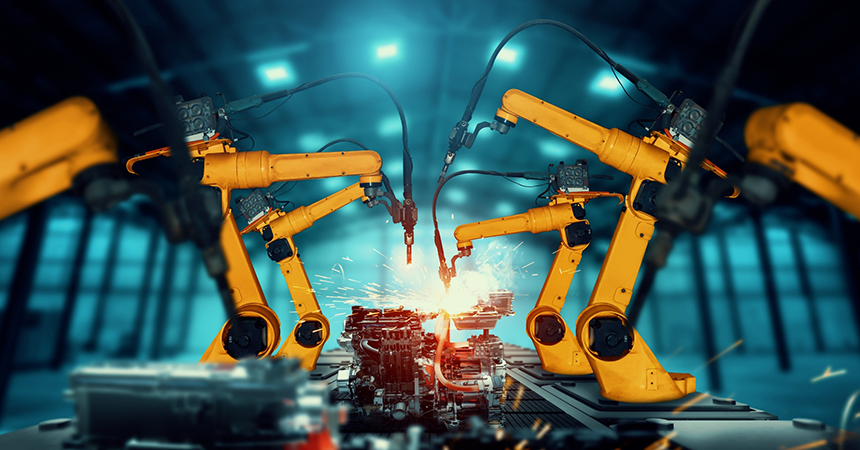

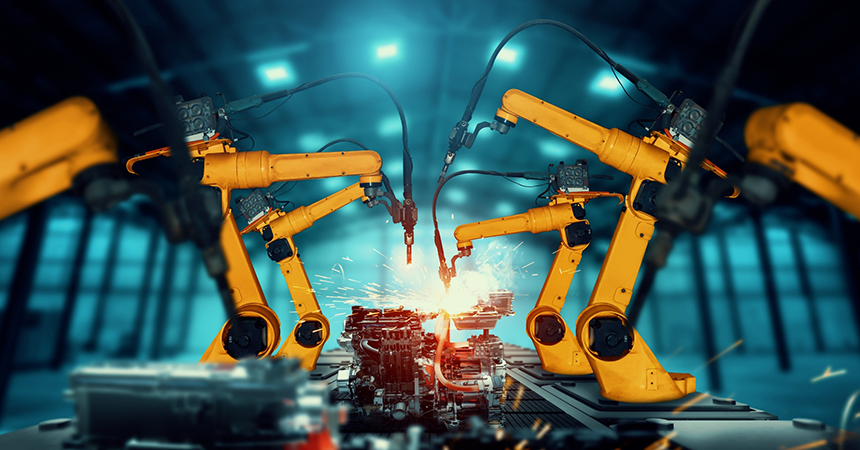

少子高齢社会における働き手の減少を背景に、製造業をはじめ産業用ロボットによる労働力の代替が求められています。人の代わりに、汚く(Dirty)、危険(Dangerous)で、単調(Dull)な3D作業に、近年では、精密性(Detailed)を加えた4D作業の代替にも期待が寄せられています。産業用ロボットのなかでも注目されているのが、人間の腕にある関節のようなシリアルリンク構造をもつ垂直多関節ロボット、通称「ロボットアーム」です。ロボットアームを導入することで、生産システムの自動化や省人化がめざされています。

人間の代わりに単純作業を24時間続けることもできる産業用ロボット

実は「ロボット」の定義は明確ではなく、さまざまな動作機能を有する機械の総称として使われるのが一般的です。なかでも製造工場のラインなどで作業を行うのが産業用ロボットです。人間に代わって作業を行うために自動化された機械であり、その動きはプログラムによって制御されます。

実は「ロボット」の定義は明確ではなく、さまざまな動作機能を有する機械の総称として使われるのが一般的です。なかでも製造工場のラインなどで作業を行うのが産業用ロボットです。人間に代わって作業を行うために自動化された機械であり、その動きはプログラムによって制御されます。

決められた動作のみを繰り返し行うように設計されている工作機械に対し、産業用ロボットは、プログラムによってさまざまな動作が指示でき、それらを変更することも可能です。工作機械は単一の目的で高精度な加工を行う一方、ロボットは複数の作業を自動化する目的で用いられます。

産業用ロボット最大のメリットは、実務において人間の代替になれること。これまで時間や体力を要していた作業が置き換えられるのはもちろん、ロボットなら24時間働けますし、人間にとってつらい単純な繰り返し作業も得意分野です。

たとえば自動車工場のラインであれば、従来、ボルトを閉めるだけ、パネルをはめるだけの人員が延々と作業を繰り返していました。工作機械の場合でも、一つの部品を加工した後、別の機械でまた加工する際には、部品の運搬や加工をそれぞれ人が操作しなければなりませんでした。しかし産業用ロボットを使えば、複数のロボットによる作業を人が1人で監視するだけで済み、人員も削減できます。近年では、大規模工場に限らず、産業用ロボットの導入が進んでいるところです。

産業用ロボットの導入が増えた要因として、導入コストの低下が挙げられます。また、人間であれば1日8時間労働など制限されているところ、ロボットであれば24時間の稼働も可能です。作業スピードが人間より3倍遅くても生産量は同等になりますし、それより少しでも速ければロボットを使ったほうが作業は速く進みます。かつては人を雇ったほうが安くつくと言われていましたが、以前に比べてイニシャルコストの回収も早期に見込め、費用対効果も上がってきているのです。

コロナ禍を受けて、遠隔で仕事をすることへの心理的な抵抗が一気になくなったことも大きなきっかけとなったようです。ガラケーからスマートフォンへの移行のように、産業用ロボットも一度活用してみると、その利便性が実感でき、普及に拍車がかかっている面もあるでしょう。

導入事例が増えることにより、当然それに伴って開発コストもかけられるようになってきているので、性能も高まってきています。動きが滑らかになったのはもちろん、モーターがコンパクトになったり、小さなモーターでも大きな力が出せたりと、小型化も進んでいて、導入のハードルを下げる要因になっています。

さらにロボットに動作を教える「ティーチング(教示)」が、比較的容易にできるようになってきたことも大きいでしょう。今までは高度な専門性が必要だったところ、少し学べばセッティングできるロボットも増えています。セッティングをサポートする会社もあり、ロボットを必要としている工場に対し、どの製品であればどう活用できるといったコーディネートを行うなど、導入しやすくなるサービスも増えています。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。