政策不確実性は、関連キーワードを含んだ新聞記事から計測するのが一般的

政策不確実性の計測にはいくつかの方法がありますが、なかでも関連するキーワードを含んだ新聞記事の数で計測する方法が有名です。もともとはアメリカの学者が2016年に論文発表したもので、各国でもこういった指標がつくられるようになりました。

日本では、経済産業研究所が毎月、政策不確実性指数を出しています。この計測では、まず大手新聞4紙に掲載された記事のなかから、あらかじめ決めておいたキーワードを少なくとも1つ含む記事を新聞ごとに月単位で収集します。これらキーワードは「経済」「政策」「不確実性」といったカテゴリーに区分されており、たとえば、経済カテゴリーでは「経済」「景気」、政策カテゴリーでは「課税」「税制」、不確実性カテゴリーでは「不確実」「不透明」などの言葉になります。

さらに収集した記事を、「財政政策」「金融政策」「為替政策」「通商政策」といった、どの分野の政策にかかわっているのかを、こちらもあらかじめ決めておいたキーワードの有無で判断します。「財源」「税制」「歳出」「社会保障給付」「国の借金」などのキーワードのうち、少なくとも1つを含んでいたら「財政政策」とかかわる記事とする、といった感じです。

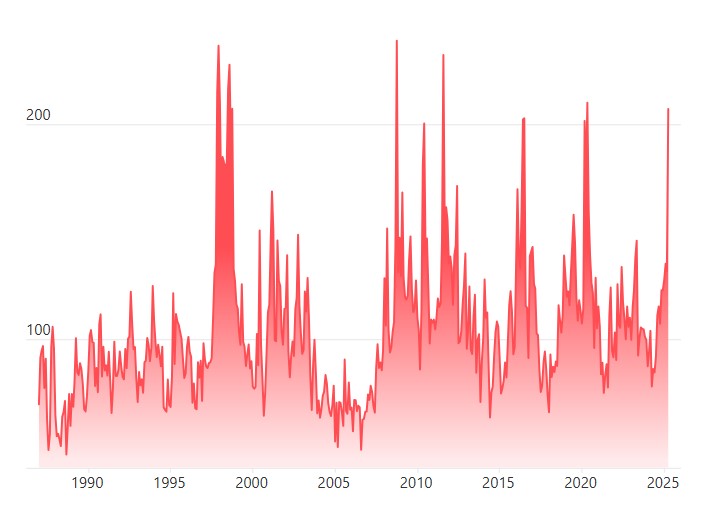

これらのキーワードをもとに記事を抽出し、その件数のデータから政策不確実性指数を算出します。現状では、1987年1月から2015年12月までの平均値を100となるように水準を調整し、100を超えると不確実性が高まっていると判断します。経済産業研究所がデータを公表している30年間のグラフを見てみると、2008年の世界金融危機以降、政策不確実性の触れ幅が非常に大きくなっていることがわかります。

https://www.rieti.go.jp/jp/database/policyuncertainty/(2025年5月アクセス)

ただ、キーワードを用いた計測にも弱点があります。政策の不確実性を感じさせる記事であっても、キーワードが含まれていなければカウントしないことや、過去の政策の効果に関する不透明性なのか、将来とられる政策に関する不透明性なのかといった内容を区別できないことなどです。キーワードで判定するため、細かな内容にまで踏み込めていないのです。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。