長期的な解決に向けて、日本の行き過ぎた減反政策をどうすべきか

今回の米の価格高騰には、日本の行き過ぎた減反政策も関係しています。

戦後の食糧不足を打開しようと農業を推進した結果、1965年頃には米を自給できるようになりました。しかし豊かになるにつれ、穀物より肉類の消費量が増えるのは世界共通の現象です。生産量が増えつつも消費量が減り、米が余って価格が下がってしまったため、これを抑制しようと1971年に始めたのが減反政策でした。多くを輸入に頼っている麦や大豆の自給率が転作によって少し上がり、米の価格も少し上がるというメリットを軸に、この政策は50年以上も続いています。

現在はピークからすると40%ほど、米の生産量も消費量も減っています。日本の水田は約180万ヘクタールありますが、その3分の1ではもう主食用米は作っていません。ただ、多雨多湿な日本では水田をやめて畑への転換はなかなかできないので、家畜が食べる飼料米へとシフトする農家もありました。今回、想定外の不作だったのは確かですが、もし米の栽培をしていなかった3分の1の水田でも主食用米を作っていれば、300万トンぐらいは多く収穫できていたはず。減反政策には改善の余地があるのです。

減反政策に関して石破首相は、2008~09年に農林水産大臣だった頃から、廃止するよう訴え続けていました。当時は私も農林水産省にいて、大臣の海外出張に同行したこともありました。減反政策は、大規模に効率よく作りたい農家を阻害するデメリットもあります。そもそも価格が下がって農家が困るのであれば、減反ではなく生産過剰で下がった差額を農家に補助するべきだというのが、石破首相の持論でした。

ただ、差額をフルに支払うとなると、莫大な補助金が必要です。現状、減反政策に使っている費用は約4千億円。減反をやめてすべて補填すると、2009年の時点では、約8千億円かかってしまうと試算されていました。一方、大規模な農家に補填を限定すると、3千億円ほどに収まりますが、小規模農家は反発しますよね。国会でも議論されていますが、そのあたりが焦点だと思います。

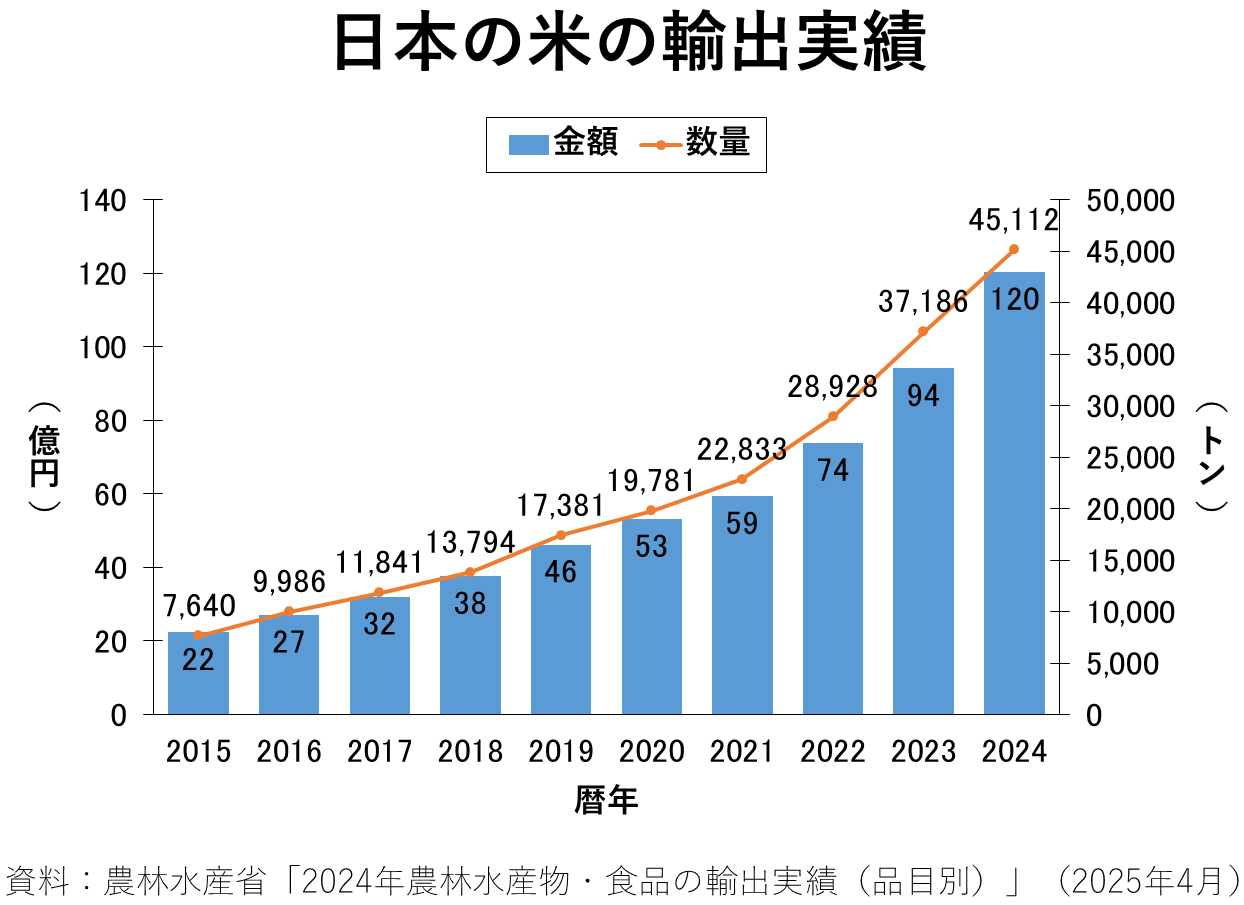

減反政策をやめれば、米の価格は現状の半分ぐらいまで下がるというのが2009年の試算です。そうなると高騰している小麦よりはるかに安くなるので、国内の消費が増える可能性もありますし、輸出を増やせることにもつながります。海外での日本食ブームなどにより、米の輸出は過去10年で6倍ほどに増えています。以前は高価な日本米は敬遠されていましたが、やはり寿司などの日本食には日本米が一番合うからと、活用している事業者も少なくありません。価格が下がれば、海外にも売りやすくなる。マイナス分を吸収する手法はあるはずです。

米は年に一度しかできない農産物なので、収穫量の予想が外れることも多くあります。今まではとれ過ぎる方向に予想が外れてきましたが、今回初めてとれない方に外れたわけです。生産者より消費者の方が多いので大きな騒ぎとなりましたが、価格が上がったときだけ騒ぐのはどうなんだというのが生産者の本音でしょう。

そもそも米の価格は安すぎて、かなり大規模な農家でもほとんど儲けはなく、転作で得られる補助金で利益を得ているのが実情です。ある程度の価格で買い支えてもらわないと、国内に生産者がいなくなってしまいます。現状、米農家のおよそ85%が高齢者なので、2040年頃には生産者が激減し、米不足になる予想もあるのです。あまりに低い価格が続けば、米農家が維持できず、国産米がなくなるおそれすらある。やはり生産量を減らすのではなく、農家に適正価格を支払う方向性で備えることが、今後を見据えた対策になるのではないでしょうか。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。