日本語学習における発音指導の現状と課題

日本語能力には文法、語彙、音声など様々な側面がありますが、なかでも「音声」は、年齢が高くなるほど習得が難しくなると言われています。

非母語話者が母語話者のような発音を習得するための「敏感期(臨界期)」は10~12歳頃だと言われることがあります(もちろん例外はあります)。文法や語彙は勉強次第で何歳からでもある程度習得することが可能ですが、発音は口や鼻、喉などの調音器官の筋肉運動に依存すること、また、聞き取りについても、言語習得の早い段階で母語では必要のない音の区別はしなくなることから、年齢の影響を受けやすいと考えられています。

発音の良し悪しは、その人の日本語能力全体や知性、人柄などへの評価も左右することがあるため、言語学習において極めて重要です。しかし、日本語教育の現場では発音指導が十分に行われていないことも多く、その理由としては以下の三つが挙げられます。

①時間的な余裕がない:カリキュラムが詰まっており、発音指導の時間が確保できない。②指導法が分からない:教師が音声学の専門知識を持っていない場合、具体的な教え方が分からない。③教材の選択に迷う:発音教材が多様で、どれを選べば良いのか判断が難しい。これらの理由から、日本語教育の現場では発音教育が十分に行えない状況があるのです。

また、日本語学校などで試験対策が優先されることも、発音が後回しになる一因だと考えられます。日本語能力試験(JLPT)や日本留学試験(EJU)ではスピーキングを評価する項目がなく、語彙や文法、リスニングが重視されます。そのため、学習者も「今は試験で高得点を取ることが目標」と考え、発音の練習を後回しにすることが多いのです。

発音に特化した授業を設けている大学もありますが、予算や履修者数の問題などもあるため、授業の一部で5~10分の発音練習を取り入れる程度に留まっていることも多いと思われます。「1学期間、14週にわたって100分間の発音に特化した授業を行う」ということができれば理想的ですが、現実的には難しい部分もあると言えます。

こうした状況の中、オンラインのリソースや動画を活用することで、発音学習を補う動きが活発になったり、YouTubeに発音に関する動画がアップされたりするなどして、自主学習の選択肢が広がっています。

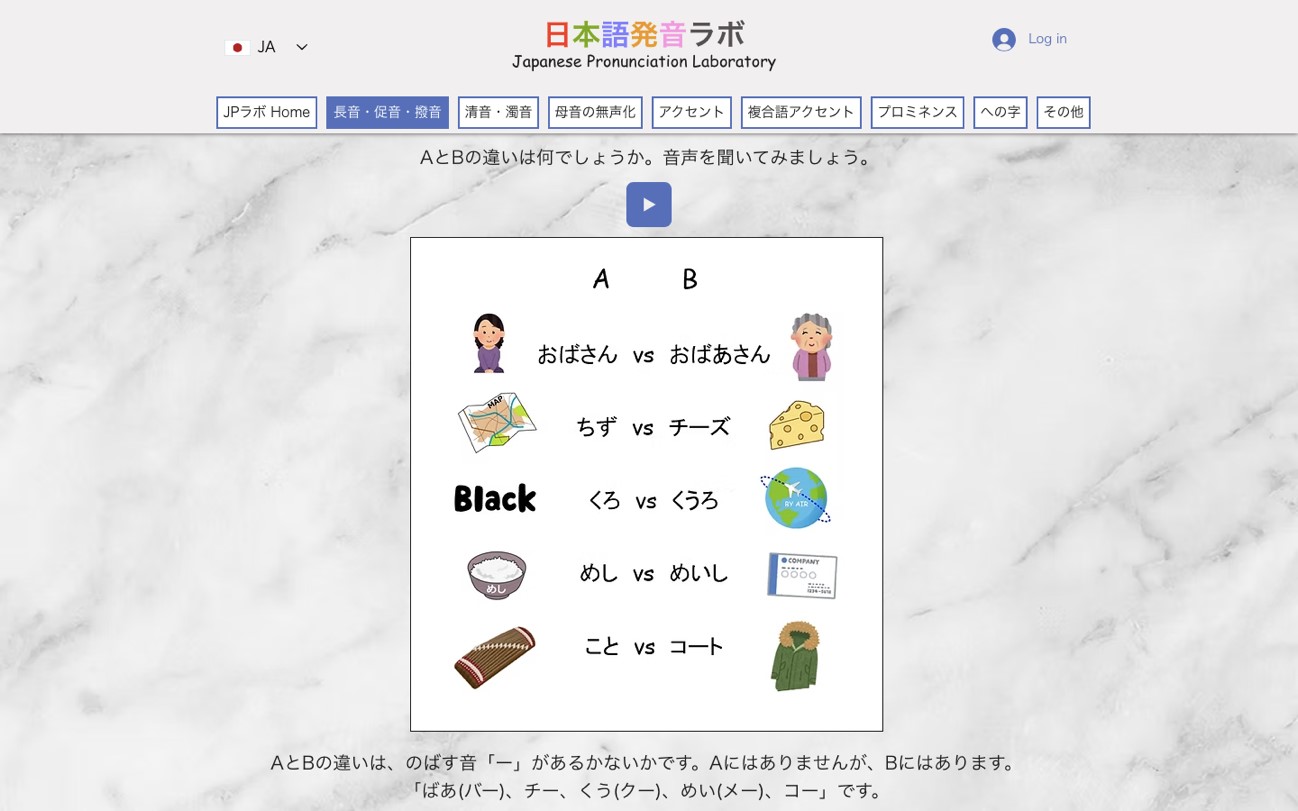

たとえば、私が開発に携わっている発音学習支援サイト「日本語発音ラボ(JPラボ)」では、日本語音声の正確さと自然さを学ぶためのコンテンツを提供しています。このサイトでは、学習者用の「説明」と「練習」、授業で使える「課題」や「教師用セクション」を設け、日本語の発音教育を支援しています。

発音は日本語学習において重要でありながらも後回しにされがちですが、新たなリソースの活用によって学習環境が改善しつつあります。今後は、さらに発音指導に対する柔軟なアプローチが求められるでしょう。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。