トヨタのグローバル・サプライチェーンマネジメント

では、そもそもSCMを実行しようとする際には、どういったことが問題になるのでしょうか。キーワードは「時間」と「予測」です。

実際に製品をつくって消費者のもとへ運ぶまでに発生する時間のことをリードタイムと呼びます。完全な受注生産でもなければ、各企業は必要なリードタイム分だけ未来の需要を予測して活動をスタートさせることになります。

しかし、コロナ禍のような予期できない事態も含め、実際には予測が的中するとは限りません。より需要が多ければ欠品して販売機会を損失し、逆に少なければ余分な在庫がどこかに滞留してしまいます。

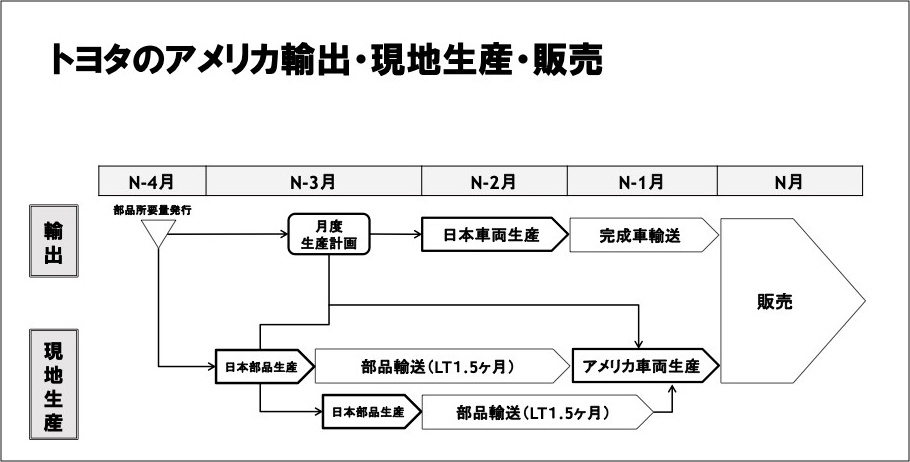

そして、これがグローバル・サプライチェーンになると、状況に応じて市場供給できるまでのリードタイムはどんどん伸びていきます。例として、トヨタのSCMを生産販売タイプ別に見てみましょう。

まず、車両を日本国内で生産し国内で販売する「国内完結型」の場合、ディーラーの注文から納車までの平均リードタイムは約1カ月です。ただし、生産する月の1カ月前から生産計画を策定し、それをベースに部品調達を含めた準備を行いますので、サプライチェーンの各プレーヤーはもっと早くから始動しています。

次に、日本国内で生産してアメリカで売る「輸出販売型」の場合、リードタイムは相当長くなります。アメリカの販売統括会社が各地域の販売実績や需要予測などを加味して発注を集約するプロセスがあり、生産完了後に最短でも1カ月かけて船で輸送するため、現地の注文から納品までのリードタイムは約3カ月になります。

では、アメリカの現地工場で生産して現地で販売する「海外生産型」の場合はどうでしょう。日本からの完成車の海上輸送がないのでリードタイムは短くなると思うかもしれません。ところが、現実には「輸出販売型」とほぼ変わらない約3カ月、場合によってはさらに長くなります。

出所:富野貴弘「グローバル・サプライチェーンマネジメントの現状と課題」『同志社商学』第72巻第5号、2021年。

その要因の1つは、日本やその他の地域からの部品調達です。例えば、ハイブリッド関連や駆動系の部品の一部は今でも日本で集中生産されるものが多く、それを船便で輸送せねばなりません。日本で生産する理由は、品質管理や生産技術上の問題、生産集約によるコスト低減などが挙げられます。自動車のように裾の広い産業の場合、サプライチェーンの移転は言葉で言うほど簡単ではありません。

サプライチェーンの各プレーヤーは、このリードタイムの存在を前提として動いていますので、仮に急ブレーキを踏んでも全体をすぐ止めることはできません。逆にアクセルを踏むときも同じようにタイムラグが生じます。グローバルSCMの難しさは、このようにペダル操作に対する反応がどうしても遅れることにあります。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。