地球のエネルギー問題・環境問題を解決へと導く人工光合成

人工光合成が社会実装できれば、「水素を原料とする」概念さえ覆る

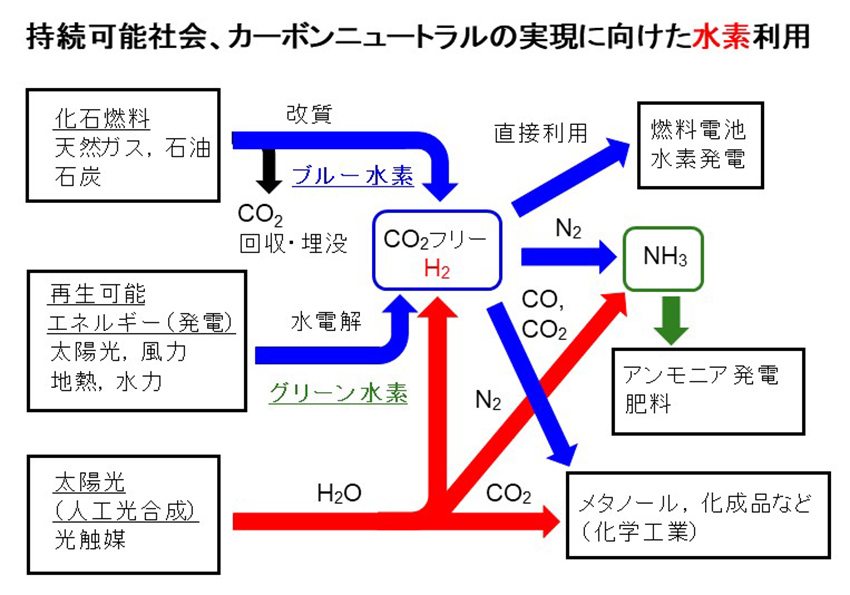

水素は燃焼時にCO2を排出しない、クリーンなエネルギー源として知られていますが、つくるときはどうでしょうか。水素はその生成方法によって、3つの色に喩えて分類されます。

従来、水素の原料となっているのは化石燃料でした。よく使われるのが水蒸気改質といわれる方法です。天然ガスに含まれるメタンなどの炭化水素と水を反応させてつくるのですが、その際にCO2が排出されるためグレー水素とも呼ばれています。

一方、同じ化石燃料を使う場合でも、CO2を大気中に出さないように地中深くに埋めてつくる水素の製造方法が現在考えられており、この方法でつくられる水素はブルー水素と言われています。とはいえ、CO2を埋めるのは、問題を先送りするだけで、根本的な解決ではありません。

理想はCO2を排出させないことで、人工光合成による生成がまさにそうです。太陽エネルギーなどによる水分解でつくれられる水素は、グリーン水素と呼ばれています。

そもそも水素は発電だけでなく、幅広い使い道があります。水素と空気中の窒素から、肥料に使われるアンモニアを合成する手法は、100年ほど前の触媒化学で一大発見として報告されました。その発見がなければ、地球上にこれだけ多くの人口が存在できなかったと言われるぐらいの偉業でした。また、水素と一酸化炭素の混合ガスである合成ガスからは、化成品などもつくれます。化学工業の原料としても、非常に大きなウエイトを占めているのです。

しかしそれらの反応を、水素を介さずに起こせたらどうでしょう。水を原料とする人工光合成であれば、CO2を還元させれば化成品の原料もできますし、窒素を還元してアンモニアにもっていくこともできます。となれば、そもそも水素を原料にするという概念さえ覆ります。そうなると製造にかかるコストも抑えられるので、人類にとっては大きな恩恵になるでしょう。

太陽光で水を分解する人工光合成であれば、水素を介さずとも、さまざまな化合物をつくることができる

そこまでいくには技術的にもまだまだ時間がかかるでしょうが、まずはグリーン水素をつくる手段として、人工光合成の技術を社会実装することをめざしています。そして最終的に、水から直接ものがつくれるルートが開拓できれば、エネルギー問題・環境問題の解決へとさらに大きく近づくでしょう。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。