植物ホルモンは環境問題にも貢献する

以前、私が所属していたアメリカのソーク研究所というところでは、CO2の排出を抑える取り組みのひとつとして、植物の機能を活かした研究が行われています。

以前、私が所属していたアメリカのソーク研究所というところでは、CO2の排出を抑える取り組みのひとつとして、植物の機能を活かした研究が行われています。

皆さんも、植物はCO2を吸収して光合成を行い、糖を生成していることはご存じだと思います。では、植物を増やせば、大気中のCO2を減らすことができるかというと、ことはそう簡単ではありません。

要は、CO2は植物の光合成によって糖として固定されるので、そのときは大気中のCO2は減りますが、例えば、その糖を人や動物が食べれば、あるいは、微生物などが分解すれば、それらの代謝によって、また、CO2の形で放出されます。つまり、CO2の循環は続くことになるのです。

ところが、植物には、糖よりも安定した、分解されにくい物質があるのです。その物質は、スベリンというものです。

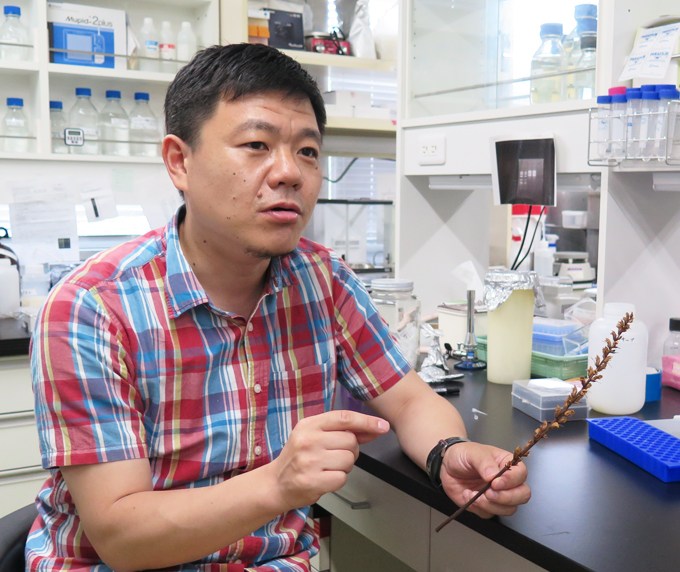

スベリンは根に多く含まれていて、根が吸収したもののなかで、植物の体内に入れてはいけないものを選別するような働きをもっています。

非常に多くの炭素原子から構成されていて分解されにくい、このスベリンを増やすことができれば、CO2をスベリンの形で固定することにより、CO2の循環を抑え、大気中への放出を減らすことができるというわけです。

植物ホルモンの中には根の成長を制御するものも存在するため、そういった視点からの研究も進められています。

このように、植物ホルモンの研究は農産物に関わる問題から、地球環境の問題にまで貢献する可能性が高いのです。

あまり聞き慣れない研究分野だと思いますが、一般の皆さんの関心が高まることが研究の進展にも繋がります。こうした分野の情報などにも、ぜひ、関心をもっていただきたいと思っています。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。