資本家や工場主が煤煙の法規制に賛成した理由

一部の工場主や企業家たちが煙害規制に積極的だった主な理由としては、(1)自らが煤煙による被害を受けていたこと、(2)煤煙防除技術の導入が燃料節約につながること、(3)石炭という限りある資源の保全に関心を持っていたこと、などが挙げられます。

そもそも、煤煙は建物の外壁や庭の植物を黒く汚し、不動産の資産価値を大きく下げるといった被害を発生させます。当時は健康被害が科学的に明らかになっていなかったこともあって、煤煙の被害を訴える人々の多くは土地や財産を保有する資産家層でした。

加えて、産業資本家や工場主もまた、煤煙の被害者である側面がありました。とくに綿や毛織物といった繊維産業では、製品を屋外で乾燥させる工程があったため、煙に含まれる煤が製品を汚して損失につながっていたのです。

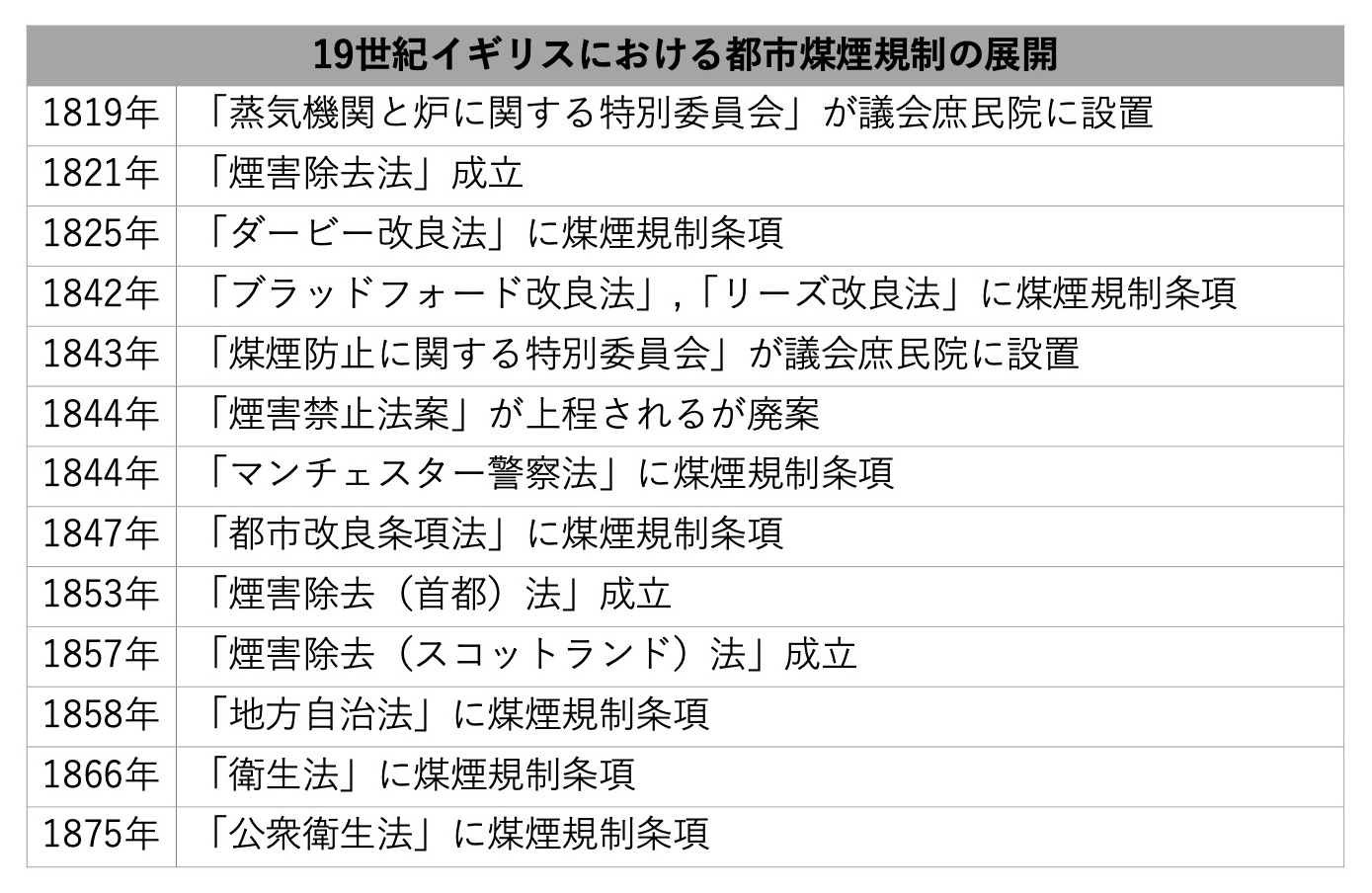

そうした中、イギリスでは1821年の「煙害除去法」成立の皮切りに、煙害発生を抑制するためのさまざまな規制が国や各自治体で成立していきます。

これらの規制を義務付けた煤煙防除技術は、主に、空気流入弁や自動給炭機などの煤煙防除装置を備えた新型炉の利用を想定していました(ちなみに、この技術開発の一端を担ったのは蒸気機関の発明で知られるジェームズ・ワットです)。規制対象も、当初は蒸気機関用ボイラーの加熱炉、のちには一般工業炉(溶鉱炉を除く)、蒸気船などへと拡大していきました。

そもそも煤煙は、石炭の不完全燃焼によって発生するため、完全燃焼に近づけることで煙害を防ぎ、同時に燃料コストも削減できます。したがって、多くの工業企業家たちは煤煙対策技術として導入された新型炉に手応えを感じていました。

実際、ロンドンの醸造業者が新型炉を導入した結果、5年間で約5000ポンドの燃料費を削減したという報告もあります。

さらに、新型炉が持つ燃料節約効果は、個別企業の利益の問題としてだけではなく、国家的に限られた資源の保全という形で、産業全体そして国民経済全体にとっても重要な効果として認識されるに至りました。

この時期のイギリスにとって、石炭というのは極めて重要なエネルギー源でした。工場が黒い煙をもうもうと吐き出しているということは、その石炭が効率的に燃焼していない、つまり貴重な資源が浪費されてしまっているということになります。

ゆえに、燃焼効率を上げる煤煙除去技術=新型炉の導入は、国家的にも重要な取り組みだったのです。

では、先行研究がしばしば指摘するように、どうして産業の同意を得て進められたはずの煙害規制は失敗に終わったのでしょうか?

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。