「ゲロうま」という言葉はなぜ生まれた? 強調言葉の裏側に潜む人間の欲望とは

日常会話の中でもバリエーションが多い言葉のひとつが、「とても」という意味を持つ強調表現。実際に「非常に」「大変」「めっちゃ」「超」「マジ」など、少し考えただけでもさまざまな言葉が思い浮かびます。

でも、程度の大きさを表すだけなら、バリエーションは多くなくてもいいはず。強調言葉はどうしてこんなにもたくさんバリエーションがあるのでしょうか。

日本語研究を専門とする文学部・小野正弘教授に、その素朴な疑問をぶつけてみることに。お話を聞いていくと、強調言葉が生まれやすい背景にある「人間らしさ」が浮き上がってきました。

全国に分布するバラエティ豊かな強調言葉たち

――「とても」をはじめとした強調言葉はたくさんありますよね。日常的に使われている強調言葉のほかにも、あまり知られていない強調言葉があるのでしょうか?

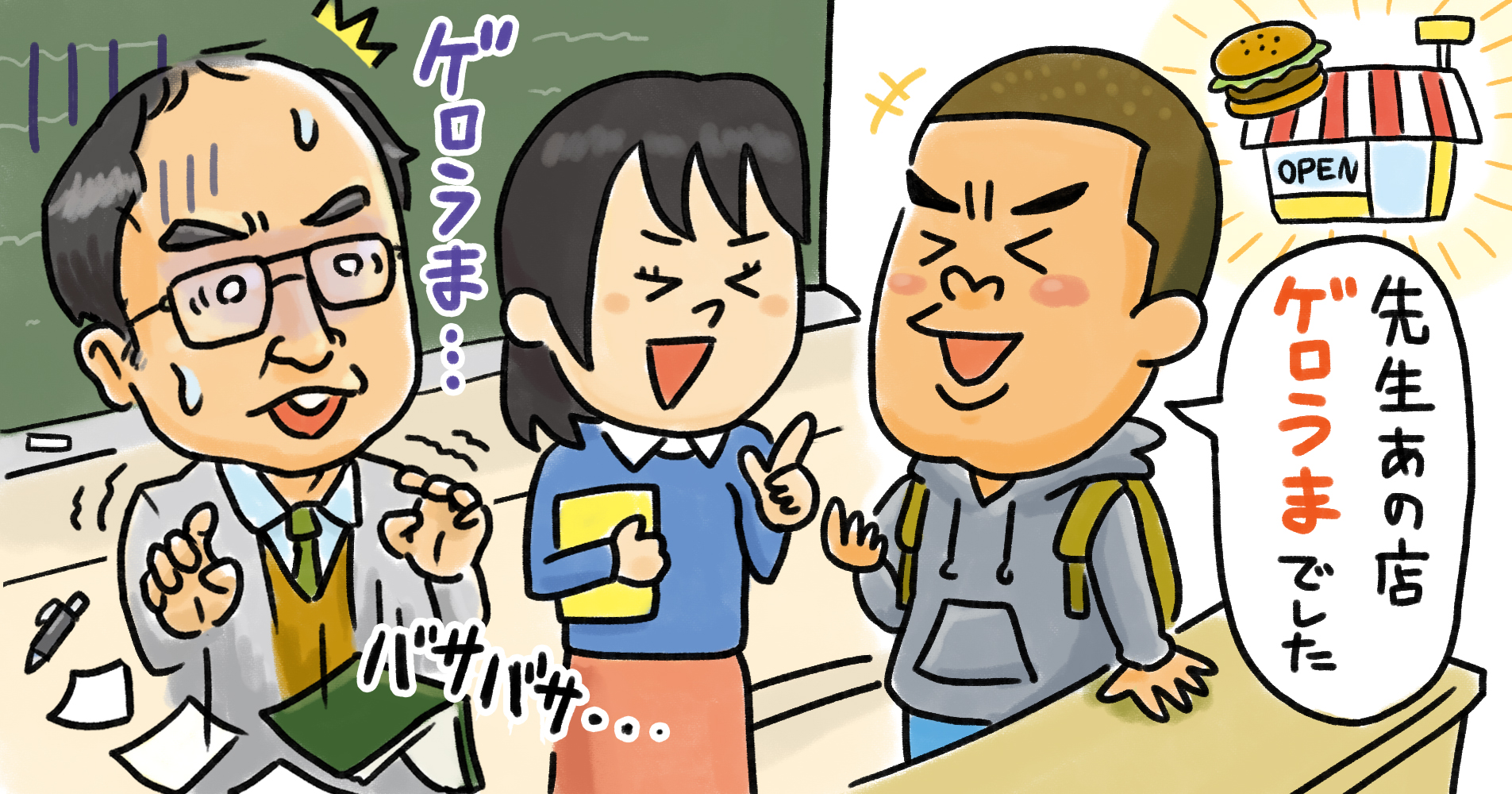

小野:1~2年でなくなってしまう若者言葉や、各地域に根付く方言にも強調言葉は多いですね。方言で言うと、「わや」は比較的広範囲で使われていますし、北海道では「なまら、東北では「うだで」、和歌山は「てろ」、愛知は「でら」なんかが使われることもあります。

これに限らず、全国的にはたくさんの強調言葉があります。バリエーションが豊かなことが特徴の一つですね。

――パッと見ただけでも、たくさんの強調言葉がありますね! 私は北海道出身なので「なまら」に馴染みがあります。

小野:ちなみに、「なまら」という言葉は北海道以外にも、新潟や神奈川、四国でも使われた方言なのですが、そこでは「半分」という意味で使われていたんですよ。

私は東北出身なのですが、「なまら=半分」という認識は幼い頃からありました。だからこそ、北海道で100%うまいと思うものを「なまらうまい!」と表現すると知ったときには、「中途半端なうまさだな」とあまり満足していないように感じられました。

――でも、「なまら」はどうして「半分」という意味から強調表現に変化したのでしょうか。

小野:私もこの機会に、少し調べてみたのですが、結構複雑です。一節には、1980年代に新潟出身のDJが北海道のラジオで使い始めたという説明をしているものもありました。ただ、前に言ったように、新潟の「なまら」は「半分」の意味のはずなので、「とても」の意味で使ったとすると、新潟でも意味変化が起きていたことになりますよね。

ただ、そのあたりを正面から論じた専門の研究論文はまだ見つけられていません。「まあまあ、半分程度はうまい」という意味で「この魚、なまらうまいぞ」と言われたとき、よもや「半分程度」とは思わずに、「とても」の意味だと受け取った、とか可能性はいろいろあるのですが、ちょっとまだ謎ですね。

意味が漂白される「クレンジング」現象

――小野先生がとくにおもしろいと思う強調言葉はありますか?

小野:私がおもしろいと思うのは「うだで」ですね。これはもともと「残念だ」という意味の古語の「うたて」が元になって成立した言葉なんです。方言の発祥元と言われる東北では「嫌い」という意味を込めて「あいつ、うだで」などと使われていました。「あいつは残念なことしかしない奴だ」という意味が転じて「嫌い」になっていったんでしょうね。

――もともとはネガティブな意味を持つ言葉だったんですね! そこからどのようにして「とても」という意味に変わっていったのでしょうか。

小野:たとえば、「うだで」が「残念なほどまずい」という意味合いで使われていたとします。この「残念なほど」の部分が抽象化されて「程度が甚だしい」という意味だけ残ったかたちになります。

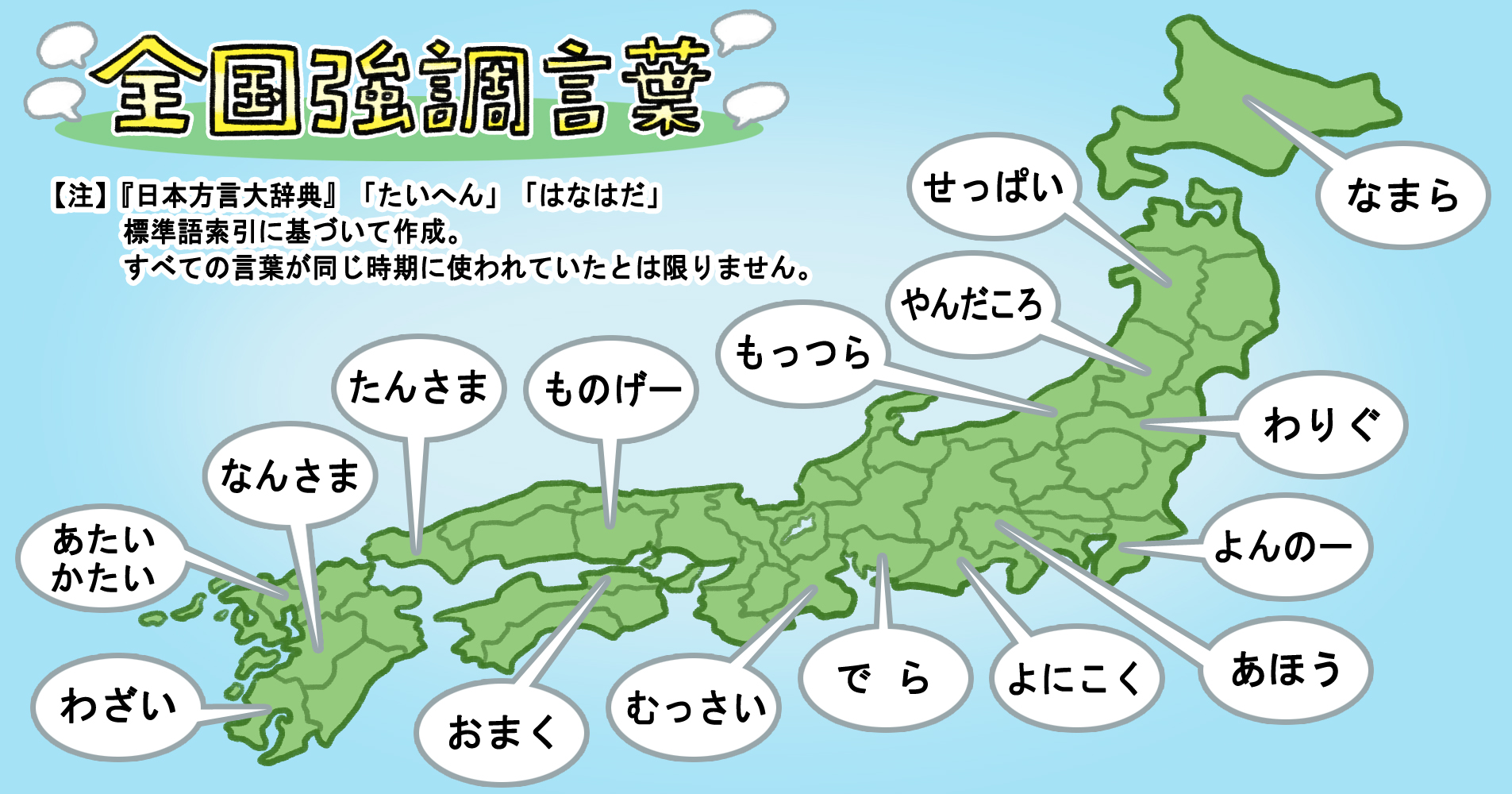

――なんだか、シミを消すために漂白しているようですね。

小野:まさに! 意味変化の世界では、この現象を「クレンジング」と呼んでいます。ポジティブなニュアンスであっても、ネガティブなニュアンスであっても、その良し悪しの“色”が抜けてしまって、真っ白になって残るという現象のことですね。

小野:ちなみに、鹿児島県の強調表現である「わざい」という言葉も、似たような変遷を辿っています。というのも、「わざい」の語源は「災い(わざわい)」なんです。もちろん、災いという言葉自体はネガティブな意味です。

しかし、「このおいしさは災い級(においしい)」という意味で使われるようになるうちに、もともとのネガティブな意味合いが消えていきました。

素晴らしさを伝えたいあまり、暴走する強調表現

――でも、どうして強調表現はこんなにもたくさん生まれてくるのでしょうか?

小野:自分が相対している出来事が特別なものだということを表現したいからでしょうね。心が激しく揺さぶられるような出来事に遭遇すると、「自分の経験はほかの人の経験とは比べものにならないものだったんだ」と自慢したくなるのが人情ってものじゃないですか。

そうすると、自分の体験の素晴らしさを表現するために、今まで使っていた言葉をよりインパクトのある方法で用いる人が現れます。たとえば、それまでネガティブな文脈で程度の大きさを表すときに使われていた「バカ」や「死ぬほど」を使って、「バカにうまい」とか「死ぬほどうまい」なんて言い出すわけですね。

――新しい強調表現の誕生は、自分の感動を伝えたいという純粋な気持ちの現れなんですね。

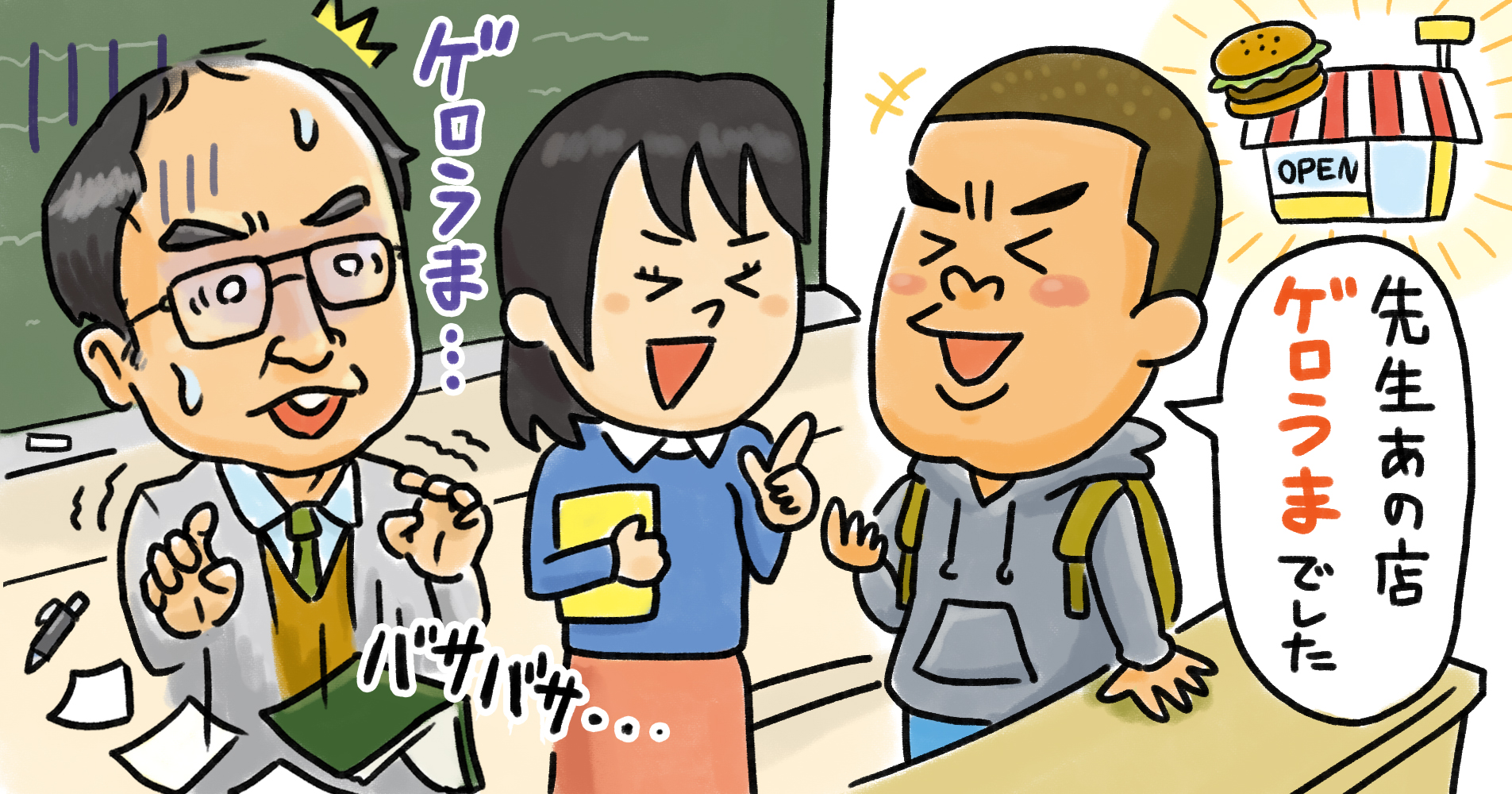

小野:ただ、ときどきびっくりするような言葉を使う人もいますよね。私が一番ショックを受けたのは「ゲロうま」という言葉なんですよ。

30年くらい前に、私のゼミの学生が「あの店、ゲロうまです」と言い出したときには思わず「何だって⁉……」と衝撃を受けてしまいました。でも、そういうものなんですよ。おいしさを強調したいがために、吐しゃ物を引き合いに出してきてまで表現しようとするのが人間という生き物なんですね。

――表現したい欲求が高まると、ネガティブ性を孕んだ言葉がどんどん出てきてしまいそうです。

小野:その通りだと思います。プラスのものを一から積み重ねていっても、プラスになるだけでつまらないですよね。マイナスの言葉をプラスの意味合いで使うと、マイナスからプラスに倍になって跳ね上がるわけですから、それだけインパクトのある表現ができるという理屈です。

――ちなみに、地域差が出るのも、そうした表現欲求の表れなのでしょうか?

小野:これはあくまで一説ですが、簡単に言うと、値打ちが下がるからだと思います。

たとえば、せっかく「ゲロうま」という言葉を発明したとしても、周りの人がみんな「ゲロうま」と言い出したら特別感がなくなってしまいますよね。「私が考えた『ゲロうま』は特別な表現だったのに、みんなが使いだしたら特別じゃなくなっちゃうじゃない!」と思ったら、また別の表現を探していく。そういう風にして、強調表現は全国的にどんどん増えては消えていったんじゃないかと考えられます。

今の話は私の仮説ですが、身近な言葉を用いて仮説を立てて考えていけることも、日本語研究の楽しさの一つですね。

まとめ

日常生活の中でもとくに馴染みがあり、バラエティ豊かな強調表現。その中には本来はネガティブな意味を持つ言葉や、過剰な表現も少なくありません。

こうした強調表現のバリエーションが増えていった背景について、小野先生は「『自分の感動を、自分だけのとっておきの言葉で表現したい』という“特別感”を求める人の気持ちが、新しい強調表現を次々に生み出すのではないか」と考察されていました。「感動を人に伝えたい!」という人間の欲望は、時代や地域を超えた普遍的な人情だと言えるのかもしれませんね。

人が社会生活を送るうえで、言葉との関係は切っても切り離せません。その意味で、自分にとって身近な言葉である日本語の背景を読み解くことは、人間らしさを学ぶことにもつながるのではないでしょうか。

取材・文:佐々木ののか

イラスト:藤田マサトシ

編集:早川大輝

小野 正弘(おの まさひろ)

明治大学文学部 教授。専門は国語史。日本語の歴史、語彙、意味の変化を研究している。中でもオノマトペについて強く関心を寄せており、新しい言葉が登場したり、若者言葉が流行すると、各方面から依頼があり学術的な分析をしている。有名な国語辞典の編集責任者も務めている。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。