推しを「神」と呼ぶと、かえってありがたみが薄れる!? 日本語研究の視点で見つめる若者言葉

Z世代を中心として、アイドルやアーティストなどの強い憧れを持った存在である「推し」を応援する「推し文化」が広がっています。そんな「推し」にまつわる言葉を日本語研究の観点で読み解くと、どんな背景が見えてくるのでしょうか。今回は、若者を中心として生み出された“推し言葉”のおもしろさを、文学部・小野正弘教授が解説していきます。

憧れの存在に「神」や「尊い」が使われるのはなぜ?

――最近の若者言葉では、強い憧れを持った対象である「推し」に対して「神」や「尊い」といった言葉が使われますよね。これらの言葉はどういった経緯で使われるようになったのでしょうか。

小野:「神」や「尊い」という言葉は、自分にとって特別な対象に対して、特別な言葉を使いたいという気持ちのあらわれなんじゃないかなと思いますね。学生はともかく、一般人の日常的な会話では、「神」とか「尊い」といった言葉はあまり頻繁には使わないでしょう?

――確かに、普段の生活ではあまり馴染みのない言葉かもしれません。「神」は宗教的な意味合いで使われていたのだろうと想像できますが、「尊い」はもともとどういったシチュエーションで使われていたのでしょうか。

小野:『仰げば尊し』という歌をご存じですか? 明治時代に生まれた曲で、一時は日本の卒業式の定番ソングとして学校で広く歌われていた曲です。それで、この曲が「尊し(尊い)」と言っている対象は何かというと、学校の教師だったんですね。それで、この曲があるから、「尊い」は、少なくとも、生徒にとっては、よく知っている言葉の地位を占めていました。

年月が流れるにつれ、「学校現場で教師への尊敬を強いるのはおかしいんじゃないか」という声があちこちで上がり、この曲はだんだんと歌われなくなりました。それに伴って、「尊い」という言葉自体が日常生活で使われなくなってしまったんです。

――なるほど。では、眠っていた「尊い」が、推し文化の登場によって掘り起こされた、という感じでしょうか?

小野:諸説あるでしょうが、日本語研究的な観点で言えば、そういう考え方もできます。やっぱり自分にとって特別なアイドルを少しでも崇高な存在として表現したいと考えたら、ありきたりな言葉では不十分だと感じる。そうなると、何か特別な言葉はないだろうかと探し始めますよね。

そうなったときに「尊い」にたどり着き、推しへの尊敬を表現する言葉としてスカウトされた。これは十分ありうる選択なのかなと思います。

推しを「神」と呼ぶことで、かえってありがたみがなくなっててしまうことも?

――「神」や「尊い」は自分にとっての特別感を表現するためにリユースされた言葉だったんですね。

小野:ただ、対象を高めようとして使った言葉がかえって、対象の価値を下げてしまう可能性もあるんです。

――どういうことでしょうか?

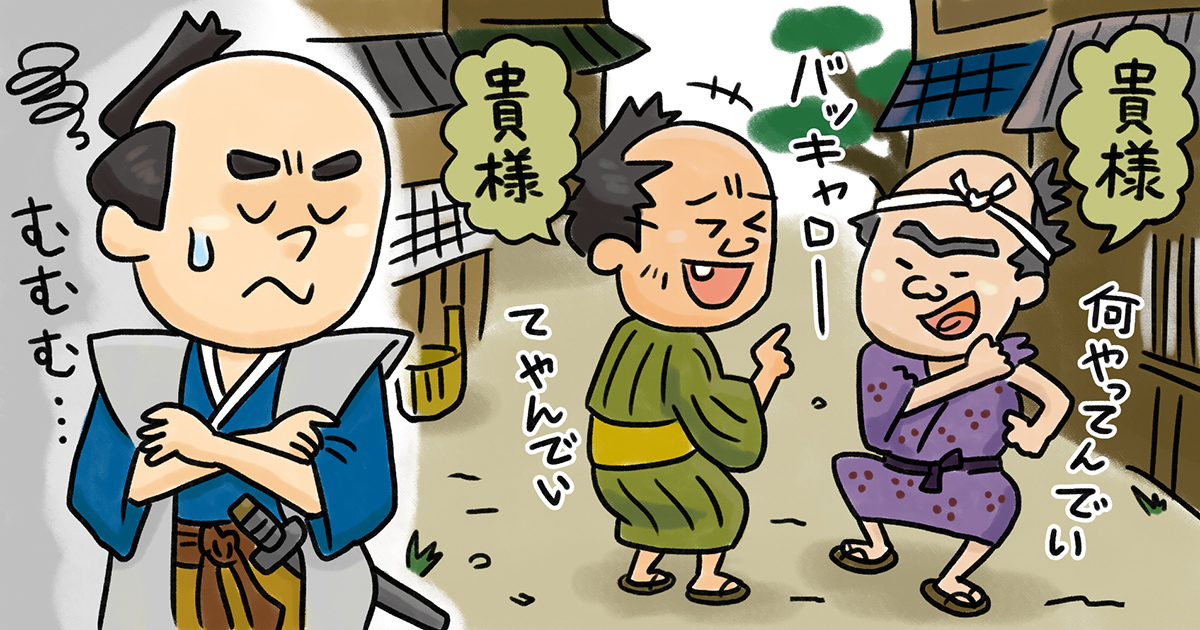

小野:たとえば、「貴様」という言葉がありますよね。「貴様」は今は相手を罵る言葉のように使われていますが、もともとは相手を高く敬った言葉だったんです。

貴様が使われていたのは江戸時代で、もともとは武士の間の手紙などで、相手を敬うために使われる言葉でした。ところが、武士の間で「貴様」という語が使われていることを知った富裕な上層町人が、同じ上層町人に対して、特別に敬うために「貴様」を使い始めたと考えられます。

その後、上層町人の間で「貴様」という言葉を使っていると知った中層町人が「貴様」を使い始め、下層町人が「貴様」を使い始め……と、「貴様」を使う人の層がだんだん下向きに広がっていったんです。そうなると、どういったことが起きるか想像できますか?

――なんだか、特別感がなくなってしまう感じがしますね……。

小野:そうなんです。しかも、下層町人は「何やってんでぇい」をはじめとした「卑罵語(ひばご)」と呼ばれる相手を罵倒するような言葉をよく使いますから、それとセットで使われると一気にぞんざいな印象になります。武士の間で使われていた「貴様」とはニュアンスが大きく違いますよね。

下層町人の間で「貴様」がそうした使われ方をしていると知った中層町人は「あんな汚い言葉と一緒に使われたくない」と思いますし、中層町人よりもさらに位の高い上層町人や武士は「貴様」をさらに敬遠するようになる。そうすると、「貴様」は最も位が低い町人の間にだけ残ってしまったわけです。

――なるほど……「推し」に対して「神」と使っている方は少しでも相手を敬おうとして使っているのに、そうした想いとは逆のベクトルに進んでしまう可能性はある、ということでしょうか。

小野:そうですね。ただ、「神」や「貴様」に限らず、こうした日本語の変化は二人称の言葉に起こりがちで「貴方(あなた)」なんかも似たような変遷を辿っています。思い返してみると、目上の人に対して使える二人称の言葉ってほとんどないんですよ。

現代の日常生活において、目上の人に「先生」や「部長」などの役職の言葉を対応させることが多いのは、そのためとも言われています。

これは日本語研究における一つの見方ですし、皆さんには引き続き楽しみながら「神」を使っていただきたいですね。

推し文化の言葉は宗教と関係がある?

――ちなみに、推し文化で使われる言葉には「神」「尊い」「布教」など、宗教に関連しそうな言葉が多いですよね。日本語研究の観点から見ると、どういった理由があると考えられそうですか?

小野:個人的には、推し文化発の言葉は宗教的な意味とあまり関係がないんじゃないかなと思っています。

たとえば、神様に対して「尊い」という言葉を使うから神と同等の相手に「尊い」を使おう、というほど論理的に考えているわけじゃないと思うんですね。それよりも、ちょっと特別感のある言葉をあえて使うことでインパクトを持たせたいという気持ちのほうが強いんじゃないかなと私は思います。

――推し文化における言葉以外でも、もともと宗教で使われていた言葉が特別感のある言葉として使われるようになったケースはありますか?

小野:そういえば、私自身も使ったことがありますね。

少し専門的な話になってしまうのですが、言語を伝達していくモデルを考えるとき、これまでは言葉について強力な影響力を持つ「言語ボス」という存在がいて、言語ボスが新しい言語現象を発信していくんだと考えられていました。

でも、言語ボス一人では、現象を世に広めていくのは難しいんじゃないかと、私は考えたわけです。そこで、言語ボスが生み出した新しい言語現象を広めていく存在を「プリースト(伝道師)」と名付けたんです。

伝道師のもともとの意味は「キリスト教を布教する人」ですが、私はそうした宗教的な意味を込めて使っていたわけではありません。

――でも、これだけ関連性がありそうな言葉が並ぶと、「本当に規則性がないのかな?」と考えてしまう人もいそうです。

小野:「神」「尊い」「布教」といった推し文化に関係する言葉と、もともとの意味になにか一つ共通点があるとしたら、やはり「価値あるものを伝えていきたい」という思いでしょうね。自分にとって大事なものにふさわしい言葉は何かと考えていたら、たまたま宗教に関連する言葉に行きつきやすかった、という考え方もできるかもしれません。

若者言葉を「けしからん」と思う人の気持ち

――それにしても、若者の間で新しい言葉が生まれやすいのはなぜなのでしょうか?

小野:若者は既存の価値観にとらわれない目で物事をとらえやすく、トラディショナルではない表現を見つけやすいのではないかなと思います。また、そうした新しい表現を見つけ出すこと自体に喜びを感じているのかもしれないですね。

一方で、年配の方をはじめとして、そうした新しい表現をけしからんと思う人もいます。私はどちらの気持ちもわかるんですよね。

――新しい言葉をけしからんと思う人は、どのような思いを持っているのでしょうか?

小野:なぜ年配の方の中に反発する人が多いのかというと、言語を習得することは、何十年もかけてお金を少しずつ貯めていくようなものだからなんですね。しかし、新しい言葉が生まれると、これまで長い時間をかけて貯めてきたトラディショナルな言葉が、古くさいとか、昔の言葉だとか言われて、なくなろうとする。

これまでの人生をかけて10円玉をコツコツと貯金してきた人が、ある日全額銀行に持って行ったら「これ、もう使えない通貨になりました」と言われる、と想像するとわかりやすいんじゃないかな。

――それは確かに、反発したくもなるかもしれません……。

小野:そうでしょ? でもね、新しい言葉が生まれるのは、新しい言葉の可能性を導き出しているとも言えるわけです。そうした観点で考えると、個人的には新しい意味を持った言葉の誕生をそんなに批判すべきでもないのかなとは思います。

まとめ

推しへの敬意を表現するための、推し文化発の言葉。

「推しを少しでも敬うために、これまでにない言葉で表現したい」という気持ちから生まれたのではないかという小野先生の考察に、若者を中心とした人々のユニークさが感じられます。

また同時に、「これまでにない、より良い言葉を」と考えて尊敬や憧れの対象に向けて使われるようになった、推し文化の言葉の一つである「神」が、江戸時代の「貴様」と同じ系譜を辿りつつあるのではといった考察にも驚きました。しかも、よかれと思ってやっているのに、かえってありがたみが薄れてしまうかもしれないなんて、江戸時代の町人も、現代の若者も想像していなかったことでしょう。

いずれにしても「自分にとって価値あるものを、よりふさわしい言葉で伝えたい」という想いは時代を超えて、共通していると言えそうです。

取材・文:佐々木ののか

イラスト:藤田マサトシ

編集:早川大輝

小野 正弘(おの まさひろ)

明治大学文学部 教授。専門は国語史。日本語の歴史、語彙、意味の変化を研究している。中でもオノマトペについて強く関心を寄せており、新しい言葉が登場したり、若者言葉が流行すると、各方面から依頼があり学術的な分析をしている。有名な国語辞典の編集責任者も務めている。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。