「ゴミを投げる」は東北あるある!北海道弁に見る、日本語の歴史とルーツを辿る

大学に入学するときに新鮮なことのひとつは、全国から集まってきたクラスメイトが話す言葉のバリエーションの豊かさ。とくに、地方出身者の方の中には、自分が当たり前に使ってきた言葉が通じないことに、ちょっとしたカルチャーショックを受けた経験がある方も少なくないのではないでしょうか。

そんな日本各地にまつわる「日本語」のおもしろさについて、文学部・小野正弘教授が解説していきます。今回は、「北海道」にまつわる言葉について。北海道出身のライターがこれまで抱いてきた素朴な疑問を聞いてみると、北海道とほかの地域との交流の歴史が見えてきました。

「ゴミを投げる」は東北あるある

――「北海道の言葉あるある」でよく話題に上るのが、「ゴミを投げる」という言葉です。「ゴミを捨てる」という意味なのですが、先生はこの言葉をご存じでしたか?

小野:他の地域の方には「ゴミを放り投げる」ことだと思われて驚かれるでしょうね。私は東北出身なので、よく知っています。というのも、「ゴミを投げる」という言葉はそもそも、代表的な東北方言なんです。

――えぇ! そうなんですか⁉

小野:まず前提として、北海道の言葉は、東北の北方にあたる北奥羽の言葉とすごく仲が良いんですよ。北海道では手袋を「履く」と言ったり、「そうしたら」という意味の「したっけ」という接続詞が使われていたりしますよね。実はあれらも東北の方言なんですよ。東北にルーツがある北海道の言葉としては「ゴミを投げる」も、その一つですね。

――「ゴミを投げる」は「東北あるある」だったんですね!ちなみに、住宅地にある住民用ゴミ捨て場を意味する「ゴミステーション」も北海道特有のものだと聞いたのですが……。

小野:ゴミステーションという言葉は、私も初めて聞きました。これはおそらく「新方言」と呼ばれる言葉に該当するかと思います。方言が古くから地域に根付く伝統的な言葉であるのに対して、新しい世代の人たちが自分たちの地域特有の新しい言葉をつくるのが新方言にあたります。

たとえば、静岡ではある時期から自転車のことを「ケッターマシン」と呼んでいましたが、あれも新方言です。

ゴミステーションという言葉からは、ひとが駅に集まるように、ゴミが駅ごとに回収されて、再生されるためにどこかに行く……といったニュアンスが感じられて、個人的には非常に良い言葉だと思いました。

体調が悪いときの「こわい」は、もともと都の言葉

――体調が悪いときに「体がこわい」という表現を使うことがあるのですが、これも東北特有の表現でしょうか?

小野:これは北関東以北の東北地方全域と中国四国、九州の西側、紀伊半島の一部と、比較的広い地域に広まっている言葉ですね。もともと都があった上方(現在の京都)から、池に水を落としたときに波紋が広がっていくような感じで、同心円状に広まった言葉だと考えられています。

――でも、京都から生まれた言葉なのに、京都や大阪などの近畿地方で「こわい」が使われていないのはなぜなのでしょうか。

小野:良い質問ですね。先ほどもお話したように、「こわい」は上方がある近畿地方で生まれました。しかし、これがだんだんと外に広がっていくにしたがって、上方では「えらい」をはじめとした新しい言葉が生まれて「こわい」は使われなくなっていったんです。そうすると、上方から遠いところであればあるほど、その言葉が定着して今に至る……というようなことがあるんですよね。「こわい」もそうした事例の一つなのかもしれません。

――おもしろいですね! でも、北海道特有の言葉だと思っていたものが全国的な言葉だと知ると、なんだか寂しい気もします……。

小野:確かに、北海道特有の言葉を見つけるのはなかなか難しいかもしれません。でも、「自分たちの使っている言葉は、青森県でも通じるかもしれない」とポジティブに考えると、ちょっと楽しくなりますよね。

「凍る」という意味の「しばれる」は北海道特有?

――でも、北海道特有の言葉をどうしても見つけたいです! 寒いときに使う「しばれる」はどうでしょう?

小野:残念ながら「しばれる」も、東北6県と新潟で使われています。どうしてこの地域に分布しているのかははっきりとはわからないのですが、これらが分布している日本海側は昔、航路だったことが関係しているのかもしれませんね。

――言葉の広がりが歴史と結びつきがあると考えるとおもしろいです。 でも、「しばれる」も、北海道特有の言葉ではないんですね……。

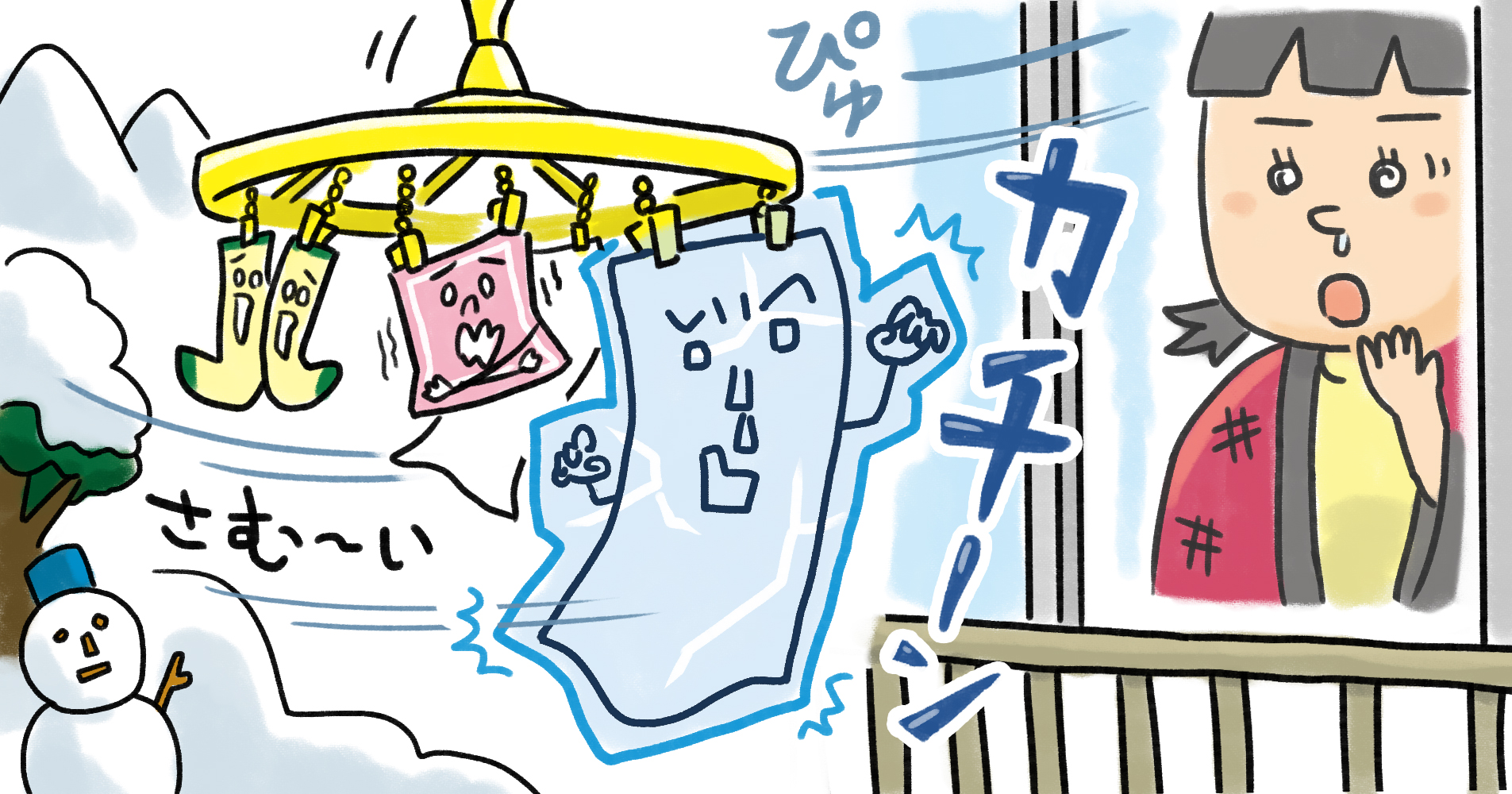

小野:でも、北海道では「しばれる」の用法が2つありますよね。「今日はしばれるね~」などと外の寒さを表す表現は先ほどの地域でも使われますが、「凍る」という意味で使う地域はほとんど北海道に限られます。

北海道ではよく「手ぬぐいがしばれた」なんて言うでしょう? 「しばれる」という言葉自体がある東北や新潟では「凍る」という意味では使わないので、「手ぬぐいが寒がっているんですか?」などと思われてしまうかもしれませんね。

――でも、どうして「凍る」という意味の「しばれる」は、北海道にだけ分布したのでしょうか?

小野:これはひとつの考えですが、手ぬぐいが「凍る(しばれる)」という現象が頻繁に体験できる地域であるかどうかの違いではないかと思います。

北海道で濡れた手ぬぐいを外に出しておいてカチンカチンに凍ってしまったときに、ひどく「しばれた」結果「凍った」という意味で「あ、しばれたね」とだけ言ったとします。それを聞いた人は、「凍った」のほうの意味を受け止めて、「何かが凍るくらい寒かったということか」と解釈して、「寒い」と「凍る」の用法の両方が定着していった、ということは考えられますね。

北海道の「押ささった」の使い方は珍しい

――北海道には「押ささる」をはじめとして「~ささる」という、動詞の後について、「自分の意思とは無関係にそうなってしまった」という意味を表す言葉があります。上京したときに、そのニュアンスがなかなか伝わらなくて、これは方言なのかなと思ったんです。

小野:全国的に見て珍しい表現ではありますね。今取り上げてくださった「押ささる」は、動作が自然と起きる「自発」の用法で使われています。

全国共通語で自発の助動詞を使うときは「れる/られる」を用いますし、その前に「思う」「見る」といった知覚動詞を伴うことが一般的です。「夕焼けの山を見ると、故郷が思い出される」なんていう表現には馴染みがありますよね。

だから、「~ささる」という言い方をするところがまずユニークな点かなと思います。ただ、「~さる」という表現自体は青森県津軽と静岡県針原郡にもあるんですよ。

――北海道独自の言い回しではないにしても、かなりニッチな用法とは言えそうですね。

小野:はい。ただ、ほかの2地域では「思う」「見る」という知覚動詞を伴うのに対し、北海道では「押す」や「食べる」などの一般動詞も使う点が異なります。「しばれる」のとき同様に、言葉自体は同じでも、使われ方がちょっと違う例の一つですね。

――それにしても「~さる」が、北海道と青森県津軽、静岡県針原郡と、ピンポイントで使われていることが気になります。「さる」という言葉はどのくらい前から、どういう経緯でできた言葉なのでしょうか。

小野:調べてみたところ、どうやら今から500~600年くらい前の室町時代に成立した言葉のようですね。ただ、当時は「自発」ではなく、「尊敬」の意味で使われていたと言われています。それがどうして「自発」の意味で使われるようになったのかはわからないのですが、日本語には「自発」と「尊敬」と「受け身」と「可能」の4つの根っこが同じという考えが基本にある、ということに関係しているのかもしれません。

ただ、このあたりはかなり根深い問題なので、しっかりと研究してみないとわかりません。普段使っている身近な言葉なのに、何十年も研究していてもわからないことがたくさんあるというところが、日本語研究のおもしろいところですね。

まとめ

北海道の言葉だと思っていた言葉のルーツが、実は東北をはじめとしたほかの地域にあったという事実。そのことに最初は驚き、ちょっとだけ残念な気持ちにもなりましたが、ほかの地域との関わりの中で伝わり、定着してきた言葉の歴史に触れたことで、自分の地域の言葉にますます愛着が湧いた気がします。

言葉のルーツを調べてみると、当時の歴史が見えてくる――。日本語研究のおもしろさはそんなところにもあるのかもしれません。

取材・文:佐々木ののか

イラスト:藤田マサトシ

編集:早川大輝

小野 正弘(おの まさひろ)

明治大学文学部 教授。専門は国語史。日本語の歴史、語彙、意味の変化を研究している。中でもオノマトペについて強く関心を寄せており、新しい言葉が登場したり、若者言葉が流行すると、各方面から依頼があり学術的な分析をしている。有名な国語辞典の編集責任者も務めている。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。