組織コミットメント向上には、社員のICT 利用のコミュニケーションスキルを磨くことが大切

今回の調査から見えてきた興味深いことがもう一つあります。今回、3つのICTツールを調査の対象にしましたが、ツールごとに組織コミュニケーション(オープンコミュニケーション風土と上司・リーダーや組織トップからのダウンコミュニケーション)に与える影響の強さが異なることがわかりました。社内グループウェアが組織コミュニケーションの活性化に最も強い影響を与え、次に電子メールが、そして最も影響が小さいのが Web 会議システムでした(この差は統計的に有意であるかどうかは確認していませんが、関係を示す数値の大きさの順序に基づいています)。対面コミュニケーションに最も近い機能を有するコミュニケーション手段であるWeb 会議システムが、最も強い影響力があると想定していましたがそうではなかったのです。

社内グループウェアや電子メールといったテキスト主体のコミュニケーションツールが組織内のコミュニケーション状況を改善するのにより有効であった理由として、上からの適切な情報伝達など情報共有に関しては、正確で繰り返し参照できることが、職務遂行に重要かつ必要であるからかもしれません。また、業務に関する自由な発言や多様な意見も、その場だけで忘れられることなく記録され、ある程度の時間の経過があっても参照可能な状態であることで、その発言が活かされやすいからだとも考えられます。社内グループウェアは、テキスト主体なうえ、多数の従業員間での共有が容易で記録としても残ります。こういった特性が組織コミュニケーションの活性化や改善に有効に働くのだと考えられます。

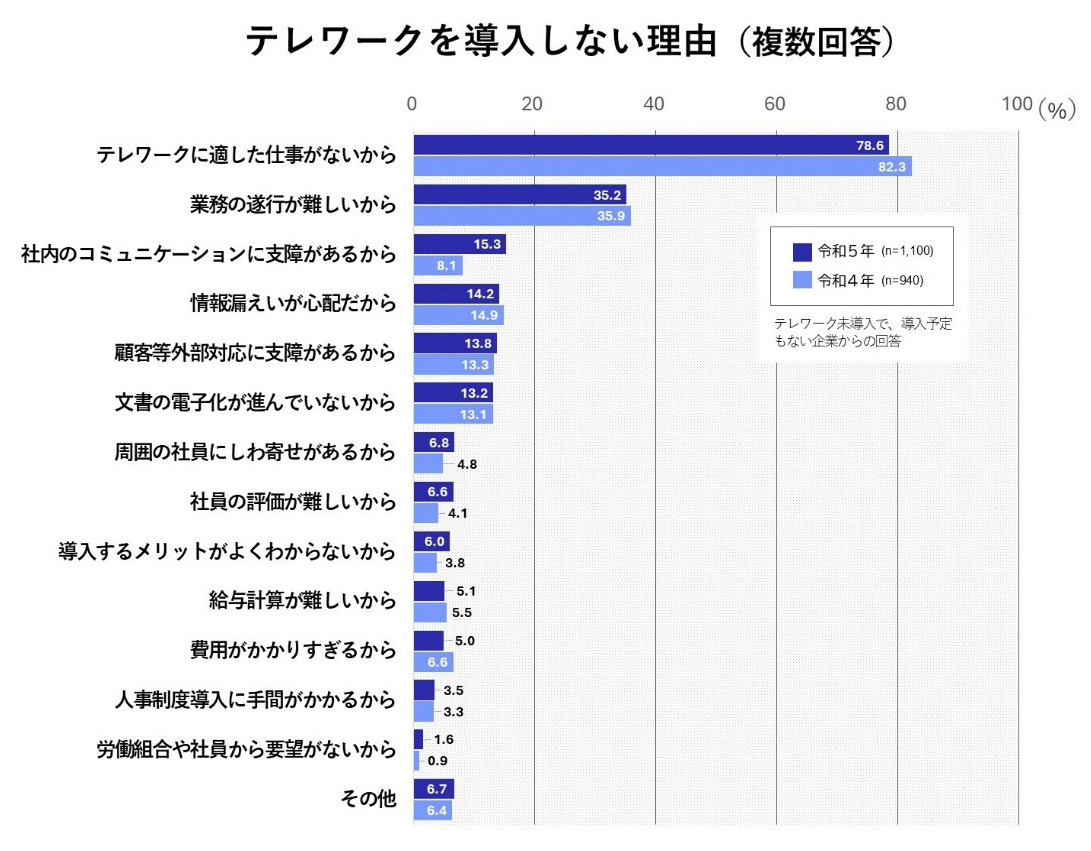

総務省のデータによると、テレワークを導入しない理由として「社内のコミュニケーションに支障がある」と答えた企業が2022年度に8.1%だったのが、2023年度には15.3%にまで上がっています。日本の組織が対面コミュニケーションを重視することがここからも感じ取ることができます。しかし、職種によってテレワークが可能であればですが、テレワークにより「通勤時間と職場にいる時間の縮減」と「家族と過ごす時間と自分自身の時間の増加」により、崩れがちなワークライフバランスがより良くなる可能性があることを考えると、やはり出社とテレワークのハイブリッドがベターなのかもしれません。

ICTの有効活用の重要性を考えると、ICTリテラシーの向上や効果的な活用のためのトレーニングは、企業にとって必須の課題となるでしょう。マネジメント(経営者サイド、経営陣)は、オープンなコミュニケーション風土の醸成を促すために、またダウンワードへの適切な情報提供を行うために、ICT 利用の環境づくりや施策を考える必要があるのではないでしょうか。

※本記事は、山口生史(2024)「テレワークにおけるICTの効果的活用と組織コミットメントの関係に対する組織コミュニケーションの媒介効果」『明治大学社会科学研究所紀要』63(1)、pp. 50-83をもとに作成しています

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。