2024年の夏以降、米の価格高騰が続き、物価上昇の主因となるなど注目を集めました。これを受け、米国産、台湾産、ベトナム産などの米が販売されるという前例のない事態に。他方で2025年4月には、米国のトランプ大統領が、日本の米に対する関税が700%であると非難。相互関税の撤廃を求める日米交渉の争点として、日本の米輸入の拡大も取り沙汰されました。日本人の主食である米は、その生産や消費、さらには政治的な重要性から政府が大きく介入しています。「令和の米騒動」を理解するには、米政策に関する正しい知識が不可欠です。農林水産省に行政官として25年間勤務した経験も踏まえて解説します。

2年連続の不作を発端に、小麦の価格高騰による消費増も影響

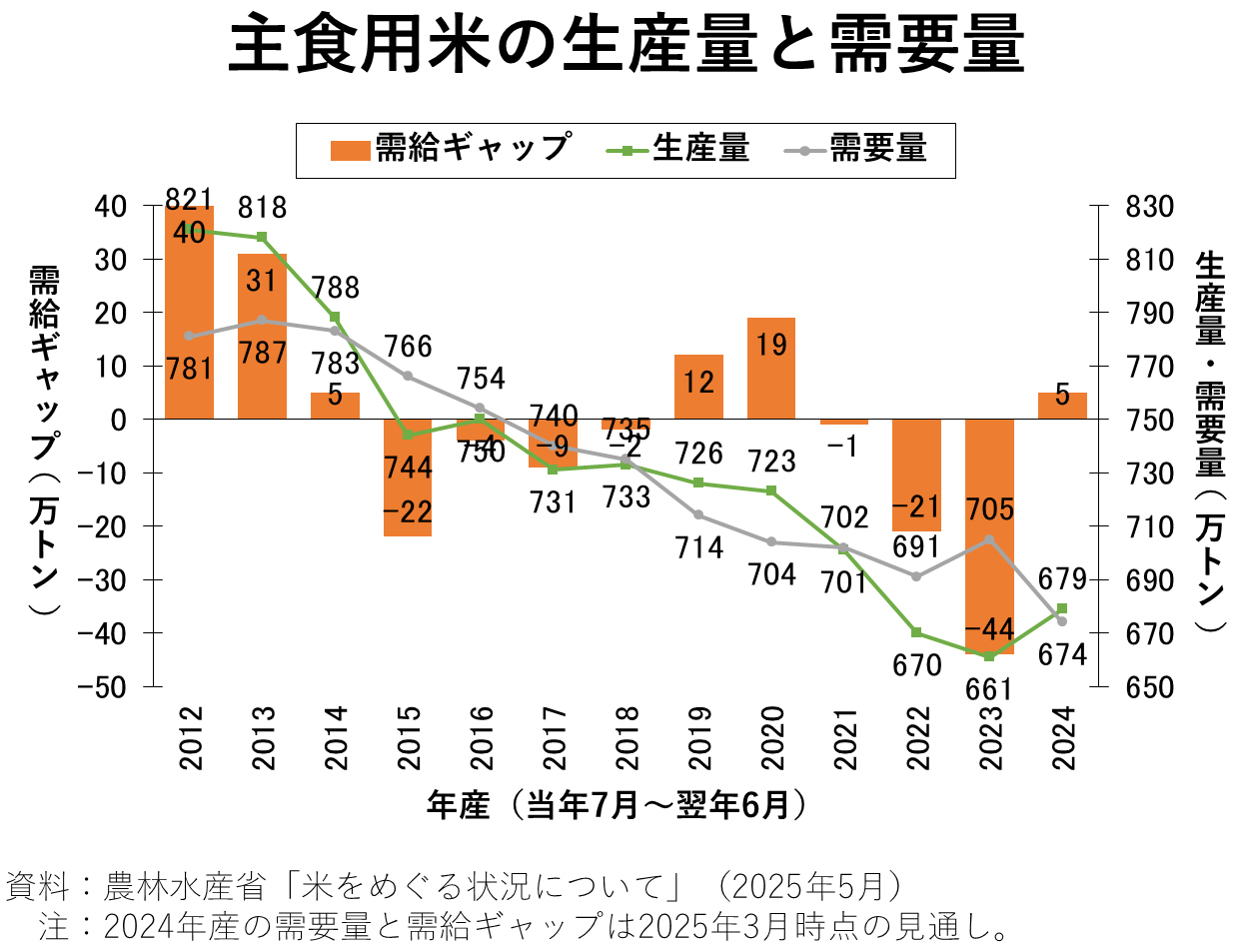

価格高騰が続き、「令和の米騒動」と言われる一連の問題は、2022年産と2023年産、2年連続で米が不作だったことに端を発しています。米は主に9月以降に収穫するため、1年のうちで8月が最も在庫が少なくなるのですが、2024年産は特に在庫の減少が顕著で、異例の水準となりました。

価格高騰が続き、「令和の米騒動」と言われる一連の問題は、2022年産と2023年産、2年連続で米が不作だったことに端を発しています。米は主に9月以降に収穫するため、1年のうちで8月が最も在庫が少なくなるのですが、2024年産は特に在庫の減少が顕著で、異例の水準となりました。

しかも同年8月に、南海トラフ地震の臨時情報が出たこともあり、米の買い溜めが起こりました。あまりに売れ過ぎたため業者が価格を上げても、さらに買い占めようとする人たちが続出。それを受けて9月以降、今まで米を扱ったことのない業者が農家から高く買い占め、JAが集荷できなくなるという初めての事態となりました。

2年連続の不作に加え、異例なことに2023年産の米の消費量が前年から増加したことも影響を与えました。高齢化や人口減少に伴い、国は毎年10万トンずつ消費量が減ると想定し計画を立てていましたが、逆に14万トン増えてしまったのです。その理由として言われているのがインバウンドと小麦の価格高騰です。

しかしインバウンドは、コロナ禍前も海外からの観光客が非常に多かったものの影響しなかったので、説明としては苦しい。広大な穀倉地帯をもつロシアとウクライナが戦争を始めたことで、小麦の国際価格が急騰したため麺類やパンが値上がりし、米へのシフトが起こり予想外に増えたというのが、消費増に関しては説得力のある説だと思います。

なお、2024年産は約680万トンと例年並みに収穫できたものの、2022年と2023年の不作による約60万トンもの不足分を挽回できるほどではありませんでした。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。