特別講義農学部編 「あぶら」の構造から健康を考える

ステーキやトンカツ。健康を気遣う人は、脂身を残して食べたりしますよね。でも、悪者とされがちな動物性油脂の中でも、実は牛脂やラードには、われわれが知らない驚くべきポテンシャルが隠れているんです。

この記事は、身近な「あぶら」をテーマに、明治大学農学部専任講師の金子賢太朗先生による、高校生を対象とした特別講義の内容をご紹介します。

金子 賢太朗

明治大学農学部専任講師

主な研究分野は、栄養生化学、栄養生理学、食シグナル学、食と脳のコミュニケーションを支える分子基盤の解明など

食を通し健康寿命を延ばす未来へ

明治大学農学部は最先端の農場や高度な研究機器類を備えています。私が所属しているのは四つある学科のうち農芸化学科で、研究室では食の研究を行い、「食べて健康寿命を延ばすこと」を目指しています。「食」の漢字は「人」を「良」くするとも見えますね。

米国・テキサス州のベイラー医科大学に研究員として勤務していた頃、テックス・メックス(テキサス州発祥メキシコ風アメリカ料理)や国民食のバーガーが美味しかったのですが、米国人の高い肥満率も目の当たりにしました。肥満は糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の発症と密接に関係しており、日本においても、世界疾病負荷の上位7項目は食生活の乱れや生活習慣病に関わる項目となります。

「食」と聞くと「栄養」という言葉を連想する人も多いと思いますが、そもそも栄養とは何でしょうか。栄養とは、食物を摂取した後、生体内で起こる消化、吸収、代謝、排せつ、このような生命活動の営み全てを指します。ですから、食品から栄養素を摂取して、その成分をエネルギー源や体成分に利用すること全部が栄養です。私は食品の摂取や栄養状態の変化による食欲や代謝の制御機能に着目することで、肥満症および糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病の予防につなげることができないかを研究しています。

食べて肥満を制御するメカニズム

私はたくさん食べても太らない、たくさん食べても健康体であることが何よりも理想だと思っており、学生のころから食欲や肥満、内分泌に興味を持っていました。その中でも脳の視床下部機能に注目してきました。視床下部は脳重量のわずか0.3パーセント、50円玉と同じ重さ程度の小さな領域です。食欲中枢でもあり、体温、概日リズム、睡眠などの中枢でもあります。

この視床下部はどのように食欲を制御しているのでしょうか。もしかしたら空腹中枢、満腹中枢という二つの食欲中枢によって制御されているという概念を聞いたことがあるかもしれませんが、実はひと昔前の概念です。脳の視床下部には食欲制御に関わる一次中枢と二次中枢があることがわかりました。一次中枢には空腹をつかさどるAgRPニューロンと満腹をつかさどるPOMCニューロンというの二つの食欲制御ニューロンが天秤のように存在しています。これらのニューロンは、血流からの栄養素やホルモンといった液性の栄養情報を感知し、満腹中枢または空腹中枢に刺激を送り、そのバランスを調整することで食欲を制御しています。

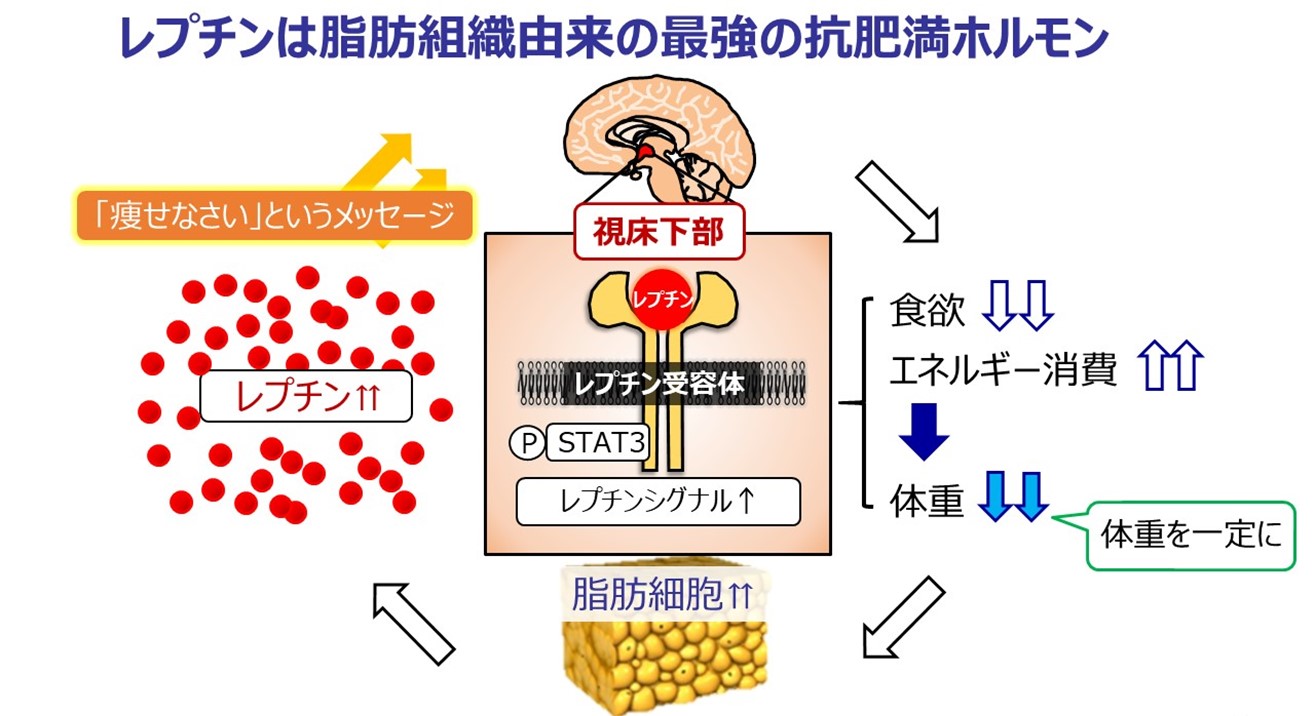

私が注目し続けているのが、脂肪細胞から分泌されるレプチンというホルモンです。レプチンは最強の抗肥満ホルモンとして知られており、食欲抑制やエネルギー消費を通じて体重を一定に保つ役割を果たします。また、血糖値の正常維持にも関わる重要なホルモンです。世界にはレプチンの働きが生まれつき欠損している肥満症患者がいます。例えば、3歳で42キロという肥満症状を持った患者に、レプチンを投与すると7歳で32キロになり、平均的な体重に戻ったという症例報告があります。レプチンは、とてもよく効く夢の抗肥満薬になるのではないかと注目を浴びたホルモンです。

しかし、肥満になると、血中のレプチン濃度が著しく上昇しているにもかかわらず、その強力な抗肥満作用が低下する(レプチン抵抗性)ことが知られています。レプチンの作用が減弱しているために、食べ過ぎてしまい、体重増加につながります。つまり、脳のレプチンシグナル異常を改善できれば、体重や血糖値が正常化し、肥満や糖尿病の改善が期待できます。脳の視床下部領域におけるレプチン感受性を制御できれば、健康寿命を延ばせる可能性があるのです。

高脂肪な母乳を飲む赤ちゃん、なぜ肥満にならないの?

私たち大人が高脂肪食を食べ過ぎてしまうと、肥満や糖尿病、認知機能異常が誘導されていきます。しかし、約50パーセントのカロリーが脂質から提供されている高脂肪な母乳を飲む赤ちゃんは肥満になりにくく、むしろ脳機能が発達します。なぜでしょうか。金子研究室では、母乳に入っている何か特別な成分が脳機能の制御や抗肥満効果を発揮しているのではないかと考え、「あぶらの構造」という視点から母乳脂質や食事に含まれる脂質の持つ健康機能を解き明かす研究を進めていきました(JST創発的研究支援事業に採択)。

一般的に油脂の主要成分としてパルミチン酸が知られています。ところが、母乳に含まれるパルミチン酸はベータパルミチン酸という特徴的な成分で、私たちはこの物質を肥満マウスに投与したところ、抗肥満や抗糖尿病効果が表れることを発見しました。視床下部のレプチン作用の増大により、食欲や体重が正常に維持され、また、肝臓や筋肉といった末梢組織でのインスリンシグナルが増すことでグルコースバランスが維持されることを見出しました(bioRxiv. 2024.08.18.608432他)。つまり、母乳に豊富に含まれる脂質由来成分が視床下部に作用することによって、肥満や糖尿病を防ぐという新しいメカニズムの提唱につながりました。

あぶらは悪者じゃない

しかし、意外なことに、運動環境下では牛脂の方が抗肥満に有効でした。牛脂を摂取したマウスはラードを摂取したマウスよりも運動意欲が向上し、たくさん食べながら太りにくいという体重維持効果を発揮できることを明らかにしました。一方、ラードには睡眠の質やリズムを向上させる働きがあることも明らかにしています。つまり、夕食にはとんかつ、朝食には牛丼、といった「あぶらの構造や質」に着目した食の選択という新しい食育や健康維持戦略の展開が期待できます。

誰しも、あぶらはカラダに悪いものというイメージをお持ちだと思います。私はあぶらを構造体として理解することによって、母乳脂質による正常成長の分子メカニズムを明らかにし、母乳が高脂肪である生理的な意義を解明することを目指しています。また、金子研究室では、「あぶらの構造」に着目した動物性脂質や植物性脂質の研究だけでなく、未活用な植物性資源に由来する機能性成分の探索と健康機能の解明、消化および代謝産物に着目した研究、妊娠期や発達期に着目した研究、アレルギーの予防や免疫機能の強化、など多岐に渡る研究を遂行しています。

このように金子研究室では、食と視床下部機能がどのようにコミュニケーションを図っているのか、そのメカニズムを探求することにより、食・栄養シグナルと生体の新しい基本原理を紐解き、Food as Medicineの具現化、食による健康長寿社会の実現を目指した研究を実施し、食や栄養の研究分野の発展や人材育成を行うことで研究成果を社会に還元することを目標としています。

■金子賢太朗専任講師の関連記事

・「あぶら」は悪者じゃない | Meiji.net(メイジネット)明治大学

・食べることで太らないようにする方法が見つかりそう | Meiji.net(メイジネット)明治大学

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。