法定養育費制度は障害のある子どもを考慮すべき

また、今回の法改正で養育費についての規律に変更があった点も、今後重要な論点になるべきだと思います。

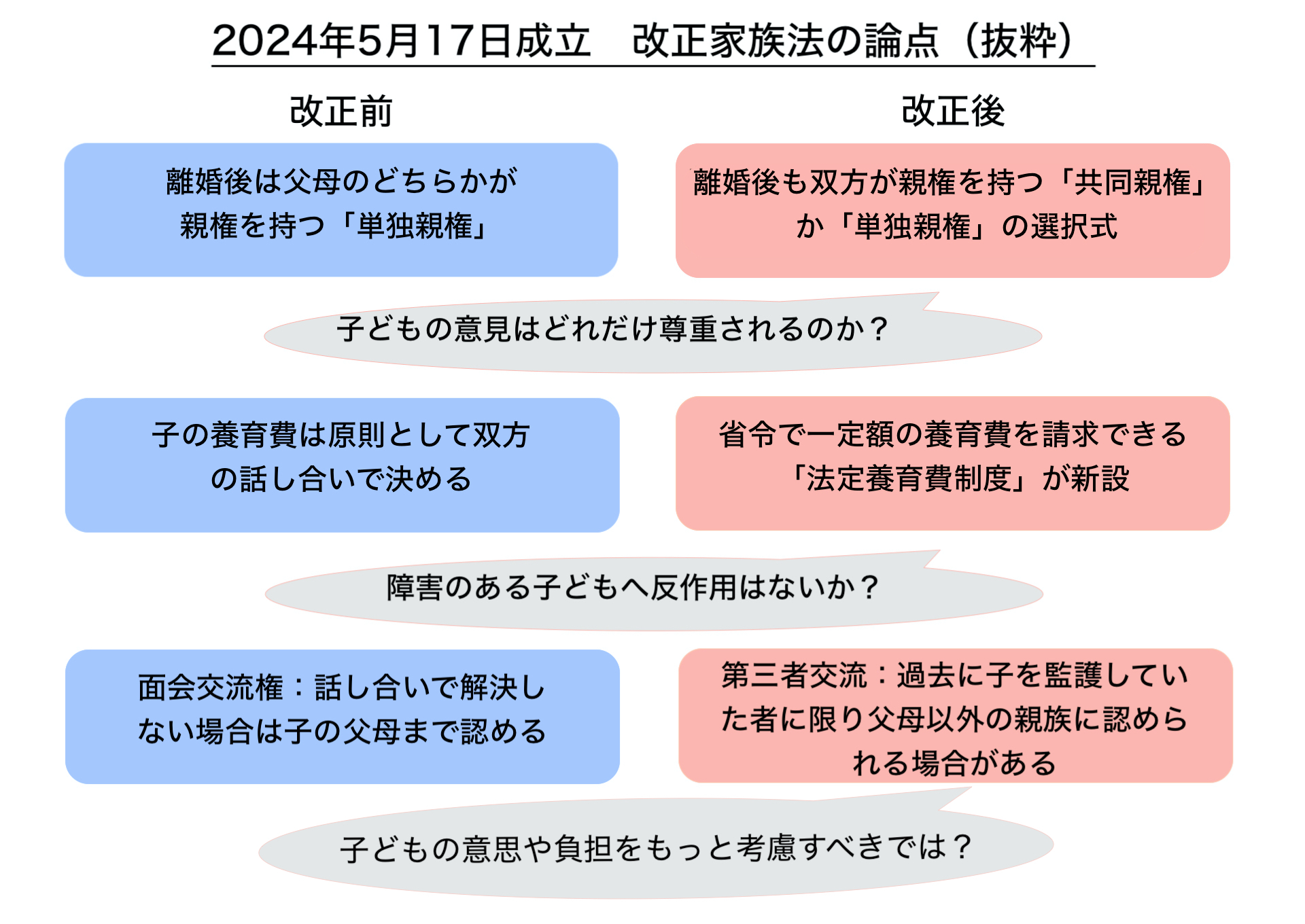

もともと養育費については、父と母の双方が話し合いの上で金額等を決定し、子どもを監護している方へ他方が支払う流れになっていました。しかし、そもそも話し合いに応じなかったり、取り決めた後で養育費の支払いを拒否するという実態があり、これまではその場合、家庭裁判所への家事調停や強制執行の手続きをとるといった手段がありました。

この度の法改正では、養育費の取り決めをせずに離婚した場合も、法務省の省令で定められた一定の額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が設けられました。また、養育費の不払いについては、他の債務よりも優先して弁済を受けられる「先取特権」が認められました。これによって、たとえば養育費不払いの親の給料を早期に差し押さえることができるようになります。

法定養育制度も先取特権もある意味では子どもの権利性を強化する法制度ですから、それ自体は私も賛成ではあります。しかし、私は障害者福祉にも携わっていますが、障害を持っているお子さんは法定養育費では足りない場合が生じるおそれがあります。

これから省令で法定するに際しては柔軟に幅を持たせることが必要で、特段の事情が認められれば容易に増額できるようなシステムにすべきです。逆に法定養育費制度が「最低額を法定しているのだから、とりあえずは我慢しなさい」という態度になってしまうと、制度の反作用のほうが強くなってしまいます。今後どうなっていくかは現時点では未知数ですが、民法だけではなく社会福祉も拡充させて広くカバーすることが期待されます。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。