知られざる農業研究の最前線、“明治大学黒川農場”潜入レポート

稀少植物の栽培研究により、都市農業の進むべき道を探る

それぞれに環境設定ができる温室は、学生の研究だけではなく各教員の研究にも使われています。フィールド先端農学研究室を担当する伊藤善一専任講師は、環境省のレッドリストにおいて、絶滅危惧種に指定されている植物2種の栽培研究を行っています。

1つは北海道と岡山の一部にわずかな自生地があるアッケシソウ。欧州など海外ではシーアスパラガスという呼び名で野菜として食用利用されていて、日本でも野菜として普及させられないかと、研究室の越田薫子さん(博士前期課程2年)の提案から研究を始めたそうです。

もう1つは、もはや野生ではほとんど見ることができなくなってしまったムラサキ。環境省のレッドリストにおいて絶滅危惧ⅠB類に指定されています。根にシコニンという赤紫色の色素が含まれ、乾燥したムラサキの根は「紫根(シコン)」と呼ばれます。日本では古来、紫根染と呼ばれる紫色を染める染色に使われるとともに、生薬として利用されてきました。ちなみに明治大学のスクールカラーは「紫紺」ですが、この紫根染によって染められる「深紫(こきむらさき)」にゆかりがあります。現在では、紫根の国内需要の100%近くを中国からの輸入に頼っています。病気に弱く、気温や水分条件など環境にも敏感な植物であるため、ハウスだけではなく、温度や光量等の環境条件を高精度に制御できる人工光型植物工場の両方を用いて、さまざまな条件を変えて栽培実験をしているところです。

アッケシソウ(左)と乾燥したムラサキの根「紫根(シコン)」(右)

「価値ある稀少植物の安定的な生産が可能になれば、都市部での農場経営に新たな活路が見いだせるかもしれない」と伊藤講師。アッケシソウ、ムラサキともに、いずれは黒川農場の特産品にもできるようにと、研究を進めています。

研究紹介 vol.03

食用になるアッケシソウと需要の高いムラサキの安定供給を

多くの植物にとって塩は害になりますが、アッケシソウは干潟や塩田の跡地に育ち、塩を蓄積するという、非常にユニークな特性を持っています。種子が入手できなかったため、越田さんがコストコで見つけた、野菜として輸入された「シーアスパラガス」(アッケシソウの野菜としての呼称)から挿し木によって増やしました。挿し木による増殖の報告は世界でも例がなかったため、この研究論文はイギリスの園芸学術誌に掲載されて大きな反響を呼びました。また海外では畑で育てているのに対し、黒川農場では養液栽培を行っており、生育がいい。栄養価が高く、塩味があってそのまま生で食べてもおいしい植物なので、収量を落とさず味が良くなる栽培法を探り、ゆくゆくは販売したいですね。

一方のムラサキは、今から70年ほど前に東京都檜原村の山中で偶然発見され、地元の方たちが大切に栽培してきたものの種子の一部を譲り受けて栽培しています。より根の色が濃く乾燥重の大きい、高品質な紫根を育てる方法を模索。紫根染の際、布に色を定着させるアルミニウムを多く含み、媒染剤となるツバキやサワフタギという植物の栽培研究にも力を入れています。

▶MeijiNOW「塩害対策やアンチエイジングに期待「アッケシソウ」の新増殖法を発見」

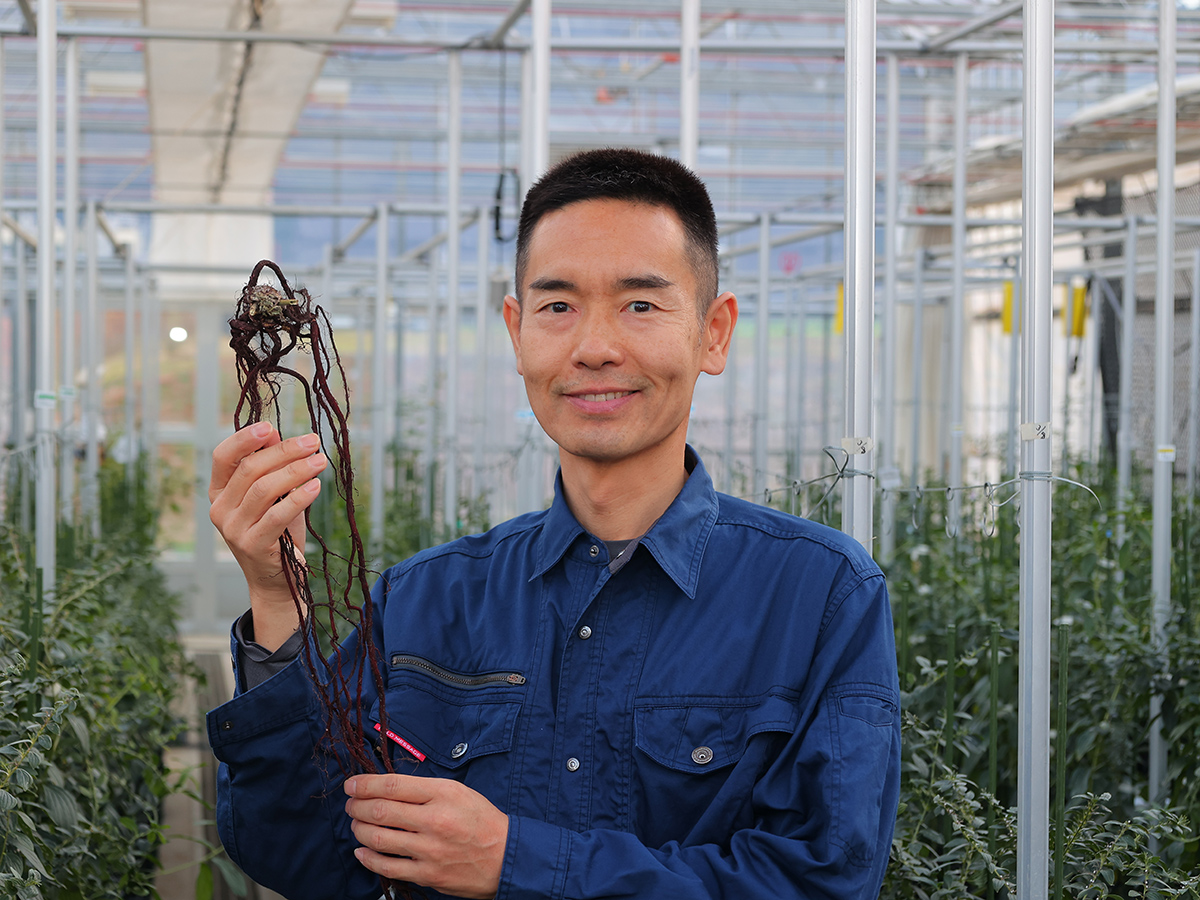

伊藤善一 専任講師

生育具合を比較研究しているムラサキの苗

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。