Wii、Switch、そしてSwitch 2へ──。任天堂は、ハード性能の向上という王道を選ばず、別の価値次元でゲーム機を再定義してきました。なぜ競合企業が選ばなかった道を、任天堂は進んだのか。競争戦略論の視点から、任天堂の価値創造とその根底にある哲学を読み解きます。

なぜ任天堂は「ハードの性能競争」から降りたのか?

任天堂の新型ゲーム機Nintendo Switch 2が話題を集めています。本稿執筆時点ではまだ発売前ですが、抽選販売への応募状況からも、その期待の高さがうかがえます。

任天堂の新型ゲーム機Nintendo Switch 2が話題を集めています。本稿執筆時点ではまだ発売前ですが、抽選販売への応募状況からも、その期待の高さがうかがえます。

任天堂の戦略は、経営学の中でも「競争戦略論」の観点から非常に興味深いものです。競争戦略とは、企業がどのようなやり方で市場において優位性を築くかを考える枠組みで、「低価格路線(コストリーダーシップ戦略)」と「高付加価値路線(差別化戦略)」という2つの基本的な方向性があります。

任天堂は、これまでソニー(PlayStation)やマイクロソフト(Xbox)といった競合と、家庭用ゲーム機市場で長年にわたり競争を繰り広げてきました。ソニーやマイクロソフトのゲーム機が、主に一人でじっくりプレイする「没入型」のゲーム体験を重視してきたのに対し、任天堂のゲーム機は、比較的低価格で「みんなで楽しめる」体験を提供することを特徴としています。

このような違いは、ゲーム機本体やコントローラのデザイン、操作性といった細部にも現れています。任天堂の戦略は「価格」と「体験価値」の両面で差別化を図る、いわば“いいとこ取り”のアプローチとも言えますが、特に注目すべきはその差別化の「次元」がこれまでとは異なっている点にあります。

家庭用ゲーム機の歴史は、企業同士の競争戦略の変遷そのものでもあります。1983年に任天堂がファミリーコンピュータ(ファミコン)を発売し、1990年には後継機スーパーファミコンをリリースして大ヒットを記録しました。1994年にソニーが初代PlayStationで市場に参入すると、任天堂は1996年にNINTENDO64で応戦します。

以降もソニーはPlayStation2(2000年)、3(2006年)、4(2013年)、5(2020年)と進化を続け、マイクロソフトもXbox(2001年)を皮切りに定期的に新機種を展開しています。任天堂もこれに応じてゲームキューブ(2001年)、Wii(2006年)、Wii U(2012年)、Nintendo Switch(2017年)と新製品を投入してきました。

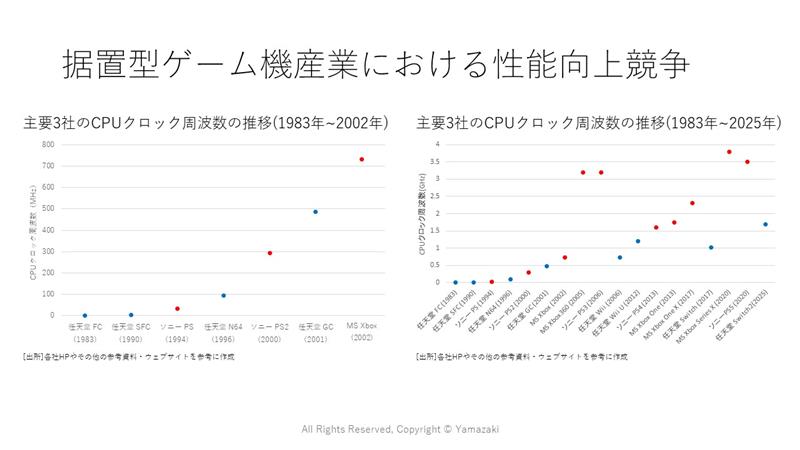

初期のゲーム機は、画像処理能力が限られていたため、CPUやGPUなど演算処理性能の向上が主な競争要因でした。次世代機を出すたびに、よりリアルな映像や滑らかな動きを実現することが、ゲーム機の価値を測る基準だったのです。実際、PS2やゲームキューブ、Xboxなど2000年代前半の製品は、CPUクロック周波数などの数値で性能向上を競い合っていました。

ところが、その次の世代になると、ソニーのPS3とマイクロソフトのXbox360が高性能なCPUを搭載した一方で、任天堂のWiiは前世代機とほぼ同程度の性能にとどまりました。つまり、任天堂は「次世代機=高性能」という業界の常識から、あえて距離を置いたのです。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。