【徹底討論】大人をしあわせにする、“学び続ける力”と“学び続けられる社会”

経済が成長し続けるために必要なことは何でしょうか?政府は先頃、労働移動の円滑化が不可欠だとして、個人のリスキリング=学び直しの支援を強化することなどを盛り込んだ、労働市場改革の指針を発表しました。ここでは、リスキリングに取り組みやすくするため、財政支援の比重を企業から個人にシフトさせていくとされています。『大人の学びの魅力とは?』の記事では”生涯学習”、”リカレント”、”リスキリング”の違いや捉え方について議論してきました。では、一体何をどう学ぶのか、働きながら学び続けるために何が必要なのか、学び続けた先には何があるのか。「働くことと学ぶこと」をテーマに、明治大学の社会人向け講座に長年関わる井田正道教授と、教育学を専門とする齋藤孝教授、労働経済学の研究者である原ひろみ教授が語り合いました。

井田 正道(左)

明治大学 政治経済学部 教授、明治大学リバティアカデミー長、社会連携副機構長。政治学、政治意識論、政治行動論が専門。

原 ひろみ(中央)

明治大学 政治経済学部 教授。労働経済学、実証ミクロ経済学が専門。

齋藤 孝(右)

明治大学 文学部 教授。教育学、身体論、コミュニケーション論が専門。

「サバイバル技術」としてリスキリングを捉えてみる

井田:近年、リスキリングという言葉が非常によく使われていますね。

原:そうですね。デジタル化が進んで、職場で対応できる人材が少ないところからリスキリングという概念が出てきたと理解しています。近頃、機械やAIの脅威が騒がれていますが、そういったものに取って代わられないためにスキルを身につけることが、リスキリングの大きなポイントになるのかなと。スキルと人は補完的なところがあります。とくにハイスキルの人は、新しいスキルにも柔軟に次々と対応していくので、労働市場でサバイブしやすいですからね。

井田:機械やAIを使える側になれば、需要はありますよね。今、政府がリスキリングを強調する背景には、日本が人口減少の局面にあることも挙げられます。このままでは今の生産性も維持できないと。しかし生産性を上げるためのリスキリングはいつから、何を、どのように始めればいいのかよくわからない人も多いように見受けられます…。

齋藤:人口減少のなかで生産性を上げていくために、おそらく個人がいろんなことをできるようになってほしいというのが、政府の考えだと思います。まずは、自身の仕事に関係することで、できていないことから取りかかること。必要性に迫られてスキルを増やしていくという意味では、私たち教員がオンライン授業のノウハウを身につけたように、コロナ禍でリスキリングした人は多いのではないでしょうか。リスキリングを「サバイバル技術」と捉えることもできますね。どこかで体系だった知識を身につけるわけではなく、必要だと思った時にゲリラ的に技術を獲得していく主体性も、リスキリングには大事でしょう。

井田:やはり、ある程度必要性に迫られて行うことになると。

原:それは絶対です。スキルの変化が激しく、将来が見えづらくなっているなかで、自分を守るには、常にアンテナを広げて情報収集していく、つまり、攻めの姿勢が重要になってきます。以前は終身雇用で、1つの企業でキャリアを形成する、言い換えると会社がキャリアを保障してくれました。おおよそ何歳になればこういうポストに就き、こういう訓練をするなど。しかし、現在は終身雇用が崩れてきています。自らのキャリアをもっとシリアスに考えていかなければ、サバイブするのが難しくなってくる。今、どういうスキルが必要とされているのかを自分で探索しなければなりません。

齋藤:英語の能力に対してコンプレックスを持っている日本人は多いと思うのですが、仕事上どうしても必要な人の割合はそこまで高くありません。今では翻訳機の精度が極端に上がっていて、何語であっても瞬時に相互変換できる。となると求められるのは、母語で意味のあることを言える能力です。意味が世界共通の通貨だと考えると、「意味をやりとりできる能力」が全ての土台になる気がします。

原:土台があって運用できれば強みにもなりますよね。データを見ると、企業が訓練をする対象は明らかに若い人で、年齢が上がるほど減っていきます。経済理論的にはこうした企業の行動は合理的に説明できるのですが、実際に学びの効果には年齢もかなり影響するのでしょうか。

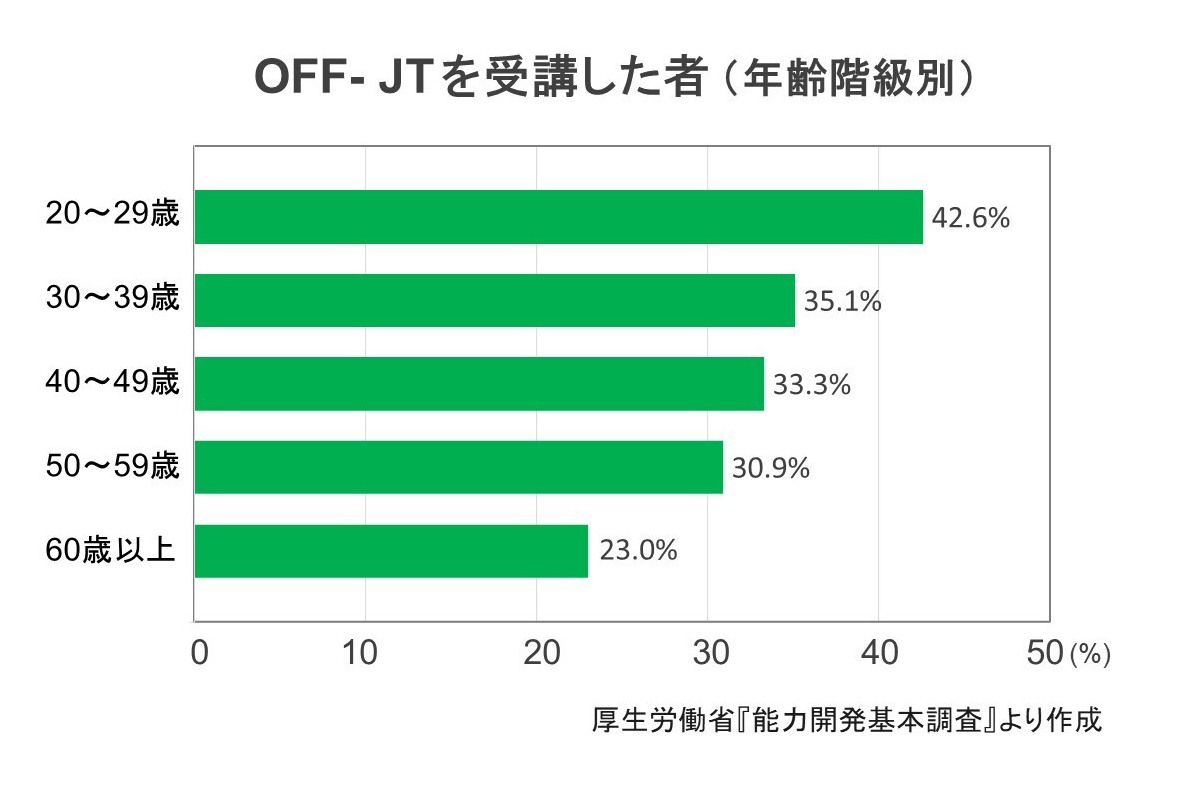

年代が上がるごとに、OFF-JT(Off-the-Job Training)を受講する人の割合は減少している

齋藤:スポーツなどでは10歳前後が技術の身につきやすいゴールデンエイジだと言われていますし、音楽などの感覚系も幼い頃の方がいいと思います。しかしそれらに比べ、言語系の場合は何歳であっても、ある程度の勉強が可能です。記憶についても諸説あり、年齢とは絶対的な関係がないとも言われています。実際、60~70代の方だから学びができないとは言い切れません。むしろアンチエイジングにもなりますしね。

「個人の能力開発に企業が注力すれば生産性は上がる」という事実が浸透すべき

井田:学ぼうと決心して、いざ学び始めたときに、日々の生活、仕事で忙しくて時間が取れないなど、続かないという悩みがあると思います。

齋藤:“続けられるかどうかの要因は、外圧と内圧に大別されると思います。外圧=必要性です。身につけざるを得ない間だけは少なくとも続くと思います。一方、内圧は内側から湧き上がる欲求です。「好きだからやる」という一種の「推し活」のようなものは、続けられない理由がありません。美術を学ぶ人は、何かに使おうと思っているのではなく、見て解釈できること自体が楽しいとおっしゃいます。学んでいると自分の心が整う、むしろ生きていくうえでなくてはならないと感じれば、自然と学び続けられるようになるのではないでしょうか。

原:経済的インセンティブも、学び続けることにつながると思います。仕事に役立つスキルや知識を身につけたら、より良い仕事に就けたり高い賃金をもらえたりと。ただこのこと自体が、いまひとつ伝わっていない気がします。訓練をした人の方が生産性が高まるものの、いくらスキルを身につけても会社に評価してもらえない部分があるからなのかもしれません。「スキルの見える化」のためにジョブ・カードなどの政策的な取り組みが行われてきましたが、自分自身でも持っているスキルを示していかなければなりません。

井田:政府もリスキリングをうたう以上は、企業に対しても学びやスキルを評価基準にするよう、もっと具体的に示すべきなのでしょうか。

原:「能力開発投資に力を入れたほうが生産性は上がる」という研究成果も出ていて、政府もそう説明しているのですが、当たり前すぎてかえって認知されづらいのかもしれません。研究者側も、もっと伝えていく努力が必要だろうと考えています。

齋藤:自分の部署で誰かが抜けてしまったときに、その人の仕事までやっても給料は同じというのは本来おかしいですしね。定時までで終えてしまえる人と、仕事が遅くて終わらない人は違いますし…。そのあたりに手当があると、やる気につながるのではと思います。

原:おっしゃる通りです。一律の評価ではなく、各自の仕事をしっかり評価していくとまた違ってくるでしょう。

齋藤:誰かが抜けた穴をカバーし職の幅を広げていくことによって、自分の地位は安定してくる。それがスキルを増やしていくということだと思います。

大学には、社会的に活用されるべきポテンシャルがまだまだある

井田:今のリスキリングの流れでいいますと、どのように評価していくかという制度も問題になるのでしょうか。

原:海外は業績に対する評価がかなり強い。日本は業績給と年功賃金のコンビネーションになっているところが多いのですが、年功だけでなく、「今、手がけた仕事」がもっと評価されないと、リスキリングは進まないと感じます。

齋藤:バスケットボールでいえば、かつてなかった3ポイントの評価ラインが置かれたことで、3ポイントシューターが生まれました。「評価は創造である」というのがニーチェの『ツゥラトゥストラかく語りき』の中に出てくるんですが、評価すること自体が何かを生み出すことなんです。例えばタクシーで、早く安く目的地に到着できるドライバーさんより、道をウロウロするドライバーさんのほうが高くなってしまうのは本来おかしいですよね。もし評価ボタンがあれば「いいね」がものすごくつく人がいるはず。お客さんの評価で対価を出すべきなんです。

原:評価システムのあり方が人の行動を変えることがありますよね。たとえばフィギュアスケートでは、昔は芸術点重視だったので、選手は芸術性を高める努力をしましたが、今は技術点が重視され、ジャンプやスピンの難易度を追求するようになっています。リスキリングも同じで、することによって評価され処遇が改善されるのであれば、人は意欲をもって取り組むはずです。リスキリングも、評価制度の整備とセットで行うことで進みやすくなると思います。

井田:どう伝えていくかの難しさもポイントですね。学びは強制的であってはいけないと思うんです。みんなが学び直さなきゃいけないという圧力をかけるのではなくて、むしろ学びたい人が、自分に適したプログラムをいつでも受講できる環境をつくることに、大学が貢献したいと考えています。大学で学び直す価値については、どうお考えでしょうか。

原:俯瞰的な視点を提供するのは、研究者が得意とするところです。普段、自分の仕事ばかり見ていると、その意義が見えなくなりがちです。そこで大学の役割が出てきます。大学教員は考えるきっかけを示すことが上手。なので、企業全体、あるいは社会全体の中で自分の仕事がどのような意味をもつのか、どういう位置づけなのか、を考える機会を得ることができます。自分が果たしている役割や仕事の意義が捉えられると、仕事をするうえでのインセンティブにつながっていくと思います。それが研究者が講座を持っている大学で学ぶことの価値だと感じています。

齋藤:大学の場合、総合的であるというのも魅力です。一つの場所にいろんな学部があり、生涯をその研究に捧げているいろんな教員と出会えるのは贅沢なこと。大学教員は、一人一人が個人商店の店主のようなものです。個性的で信用があるお店を総合的に集めて、学びの環境を整えるというのは大変なことです。YouTubeでちょっと調べてみた、まとめてみたなどとはレベルがまるで違います。この「整える労力」といいますか、成果やバリューをもっとみんなが使ってもいいのではないかと。大学のポテンシャルが社会的にまだ十分には活用されておらず、もったいないという感じがします。

井田:明治大学の生涯教育拠点であるリバティアカデミーの講座を開講している「アカデミーコモン」という教育棟には、歴史的にも重要な教育・研究資源が展示されている博物館があります。そういったところも生涯教育だけに留まらずリンケージさせていかなければと最近考えているところです。学び直しの分野は伝えきれていないものが多いという課題をあらためて感じたので、我々も発信に努めたいと思います。

井田 正道

明治大学 政治経済学部 教授、明治大学リバティアカデミー長、社会連携副機構長。専門は、政治学、政治意識論、政治行動論。研究テーマは、政治意識研究、投票行動研究、選挙分析など。主な著書に、『政治・社会意識の現在~自民党一党優位の終焉と格差社会~』、『変革期における政権と世論』(ともに北樹出版)、『世論調査を読む~Q&Aからみる日本人の<意識>~』、『アメリカ分裂―数字から読みとく大統領選挙―』(ともに明治大学出版会年)などがある。

原 ひろみ

明治大学 政治経済学部 教授。専門は、労働経済学、実証ミクロ経済学。研究テーマは、日本の労働市場の機能、労働政策の政策評価など。主に人的資本に着目し、日本の労働市場の機能や労働政策の評価を、計量経済学を用いたエビデンスベースで研究。また、その周辺分野であるジェンダーや教育等に関するデータ分析にも取り組んでいる。主な著書に、『職業能力開発の経済分析』(勁草書房)など。

齋藤 孝

明治大学 文学部 教授。専門は、教育学、身体論、コミュニケーション論。『身体感覚を取り戻す』(NHK出版)で新潮学芸賞、日本語ブームをつくった『声に出して読みたい日本語』(草思社)で毎日出版文化賞特別賞。そのほか『読書力』『コミュニケーション力』『新しい学力』(いずれも岩波新書)、『大人の語彙力ノート』(SBクリエイティブ)など、著書多数。NHK Eテレ「にほんごであそぼ」の総合指導も務める。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。