「格差が拡大した」といっても理由は様々

私は長年、マクロ経済学の立場から、社会に存在する「経済格差」について研究してきました。一般的に「経済格差」と聞くと、給与や所得の違いをイメージしがちですが、経済学の視点ではそれだけでは不十分です。一時点の収入だけでなく、将来的に見込まれる所得、資産、貯蓄、支出の傾向などを総合的に見なければ、真の格差は測れません。

私たちは、所得だけでなく、親から受け継ぐ資産や、教育機会、健康状態など、人生設計に関わるさまざまな要素を元に生活しています。ですから、「格差」を考える際には、長期的な視点でデータを見る必要があるのです。

さて、日本では、バブル経済が崩壊して以降、一億総中流とよばれた時代は終わり、経済格差問題が注目をあつめるようになりました。私は2000年3月に大学を卒業した世代なのですが、この前後の世代は「ロストジェネレーション」と呼ばれています。

この頃に就職活動を行った世代はよい働き先を見つけられず、やむを得ず非正規雇用やフリーターになった人たちが多くいます。その後、「失われた10年」は「失われた20年」「失われた30年」と延長されて、現在に至っています。かつては若かった同世代も現在では中年となり、彼らの経済的苦境は現在の少子化にも影響を与えています。

この間の経済格差をさまざまなデータから分析すると、実はバブル期の最中にあった1980年代から格差は拡大していました。ただし、この時の形態は「お金持ちがよりお金持ちになっていった」という状況であり、それ以降の経済格差とは属性が異なります。

1990年代から2000年代にかけては、トップの層の伸びが鈍化していき、逆に、ボトム層がより貧困になっていくという傾向が強まりました。こちらの方が当然、社会不安は大きくなります。

そして、2000年代後半から2010年代に入ると、少なくともデータ上は、経済格差の拡大は一旦落ち着いたように見えます。しかし、これはもちろん格差が是正されたわけではなく、「貧困層がより貧困になっていく」という傾向は続いています。

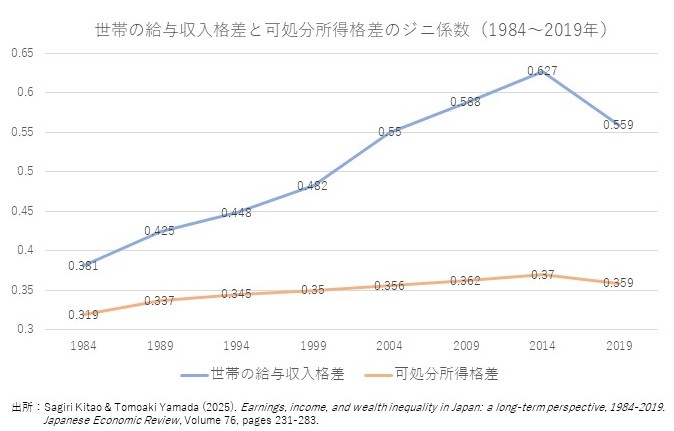

実際にデータを見てみましょう。私が共同研究者と共に「全国家計構造調査」と「全国消費実態調査」を用いて分析した研究成果によると、世帯の給与収入格差を示すジニ係数は1984年の0.38から2019年には0.56まで上昇し、自由に使える手取り収入である可処分所得の格差も0.32から0.36へと拡大しました。

とはいえ、こうした経済格差が単調に拡大したわけではないということは、前述の通りです。とくに、2000年代の格差拡大は中位層以下の世帯所得が低下したことが原因であり、ただでさえ生活が厳しい人たちの経済環境がさらに悪化することは容認できません。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。