『虎に翼』主人公のモデルは、明治大学の卒業生!日本初の女性弁護士「三淵嘉子」と女性教育の歴史に迫る

2024年4月にスタートしたNHKの“朝ドラ”こと連続テレビ小説『虎に翼』。日本初の女性弁護士、三淵嘉子さんの実話に基づくオリジナルストーリーが描かれ、大きな話題を呼んでいます。モデルとなった三淵嘉子さんが明治大学の卒業生であることは、ドラマに出てくる「明律大学」というネーミングからも、よく知られるところです。

そんな朝ドラに合わせ、生涯学習拠点「明治大学リバティアカデミー」では、25周年記念特別企画として無料の公開講座「日本初の女性弁護士『三淵嘉子』と女性教育の歴史に迫る」を4月13日に開催。『虎に翼』の法律考証を担当している村上一博先生(法学部教授・大学史資料センター所長)による基調講演と、明治大学の教員・卒業生を迎えたパネルディスカッションにより、女性教育の今昔を紹介しました。

「強い者に、さらに強さが加わる」という意味をもつ、ことわざ『虎に翼』

「明治大学こと明律大学にお越しくださいまして、ありがとうございます」という上野正雄学長の挨拶から始まった本講座。『虎に翼』のスタートと同じタイミングである4月に就任した上野学長も、明治大学法学部の出身です。学長が司法修習生だった時、司法研修所から実務実習へ行く際に、当時の山口繁所長からの訓示でも「虎に翼」という言葉が用いられたというエピソードも。『虎に翼』は、「強い者に、さらに強さが加わる」意味で使われることわざで、中国の法家・韓非子の言葉に由来しています。上野学長にとっては、今回のドラマのタイトルになるとはちょっとした驚きのできごとでした。

さらには上野学長自身の裁判官時代を振り返り、「明治大学出身の女性法曹は、非常に柔軟性があり、型にはまらず、それでいて優しく物事を見られる人が多い。そういう伝統が培われてきているのかなと思うと、三淵先輩ありがとうと申し上げたい」と語りました。

日本初の女性弁護士であり、朝ドラ『虎に翼』のモデルにもなった三淵嘉子さん

全国から93名もの入学者が集まった「女子部法科」は画期的だった!

第一部は、村上先生による講演。まずは日本の女子教育の歴史からひもとかれます。

明治大学が専門部女子部を創設したのは、1929(昭和4)年のこと。法科には93名が入学します。帝国大学の法律学科に初めて1人の女性が入学したのが、その7年後のことですから、明治大学の女子部がいかに画期的であったかがわかります。当時の学長は横田秀雄という大審院の元院長、つまり最高裁の元長官です。女性に対しても非常に好意的な判決をしていたことでも有名な法律家で、男子貞操義務に関する判決を出したことでも知られます。

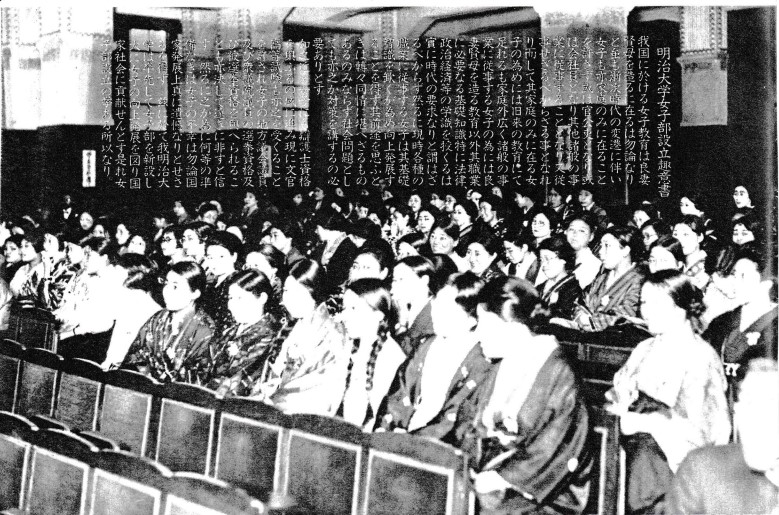

開校式場の生徒(1929年4月28日)

文部省(現・文部科学省)に届け出た女子法科の認可申請書では、「良妻賢母主義の女性教育はもはや時代遅れである。我が明治大学は陳腐なる思想を廃し、女子部を新設して大いに女子の向上発展を図らんとする」と高らかに宣言。これには村上先生も「よくぞ言ったなと思います」と称賛です。

どんなテーマを扱うのか、台本づくりから関わり、法廷のシーンなど現場での撮影にも立ち合った村上先生。撮影開始前にはNHKや明治大学にて、主演の伊藤沙莉さんらに「弁護士とは」という部分から法律の授業をされたのだとか

村上先生の元には、女性の先生方から『虎に翼に共感して泣いちゃった』といった感想を寄せられることも多いとのこと。「道を切り拓いてきた先生方が、ここまで自分に重ね合わせてくださるとは思わなかったので、心の傷も含め、女性差別が想像以上にまだ残っていることを痛感しています。払拭に向けたエールに少しでもなれば嬉しいですね」

婦人の高等教育を阻んでおいて、婦人の能力を非難することはできない

「女子部ができた経緯は、弁護士法の改正と密接に関わります」と村上先生。『虎に翼』の主人公・寅子が入学前に知った、「妻は無能力だから弁護士になれない」という言葉に、ショックを覚えた方も少なくないでしょう。

弁護士の規定については大正期から議論が重ねられ、最終的には「帝国臣民にして成年者たること」、つまり男女関係ないという形で1933年に帝国議会を通り、1936年に施行されます。三淵さんが女子部に入学したのは1932年。つまり1年後にようやく弁護士法が改正され、3年後に試験が受けられるようになったわけです。ドラマでは寅子の入学早々、「弁護士法の改正が延びた」と先輩の泣くシーンがありましたが、これも史実通りなんです。

弁護士会の大物たちの中には、女性弁護士不適論を唱える人もいました。それに対し、女子部の教授だった法学者・穂積重遠は猛反論。そもそも職業は男女に関わりなく、各個人の天性、才能いかんによって適否が分かれるもの。婦人なるが故に、職業上の機会均等を奪うのはいけない。今まで婦人に高等教育を阻んでいて、今さら婦人の能力を非難することはできないと訴えます。ドラマでは、小林薫さん演じる穂高重親先生のモデルとなった先生です。あまりのかっこよさに、村上先生も「私もあの役をやりたかったんですけど、出してもらえませんでした」と笑いを誘いました。

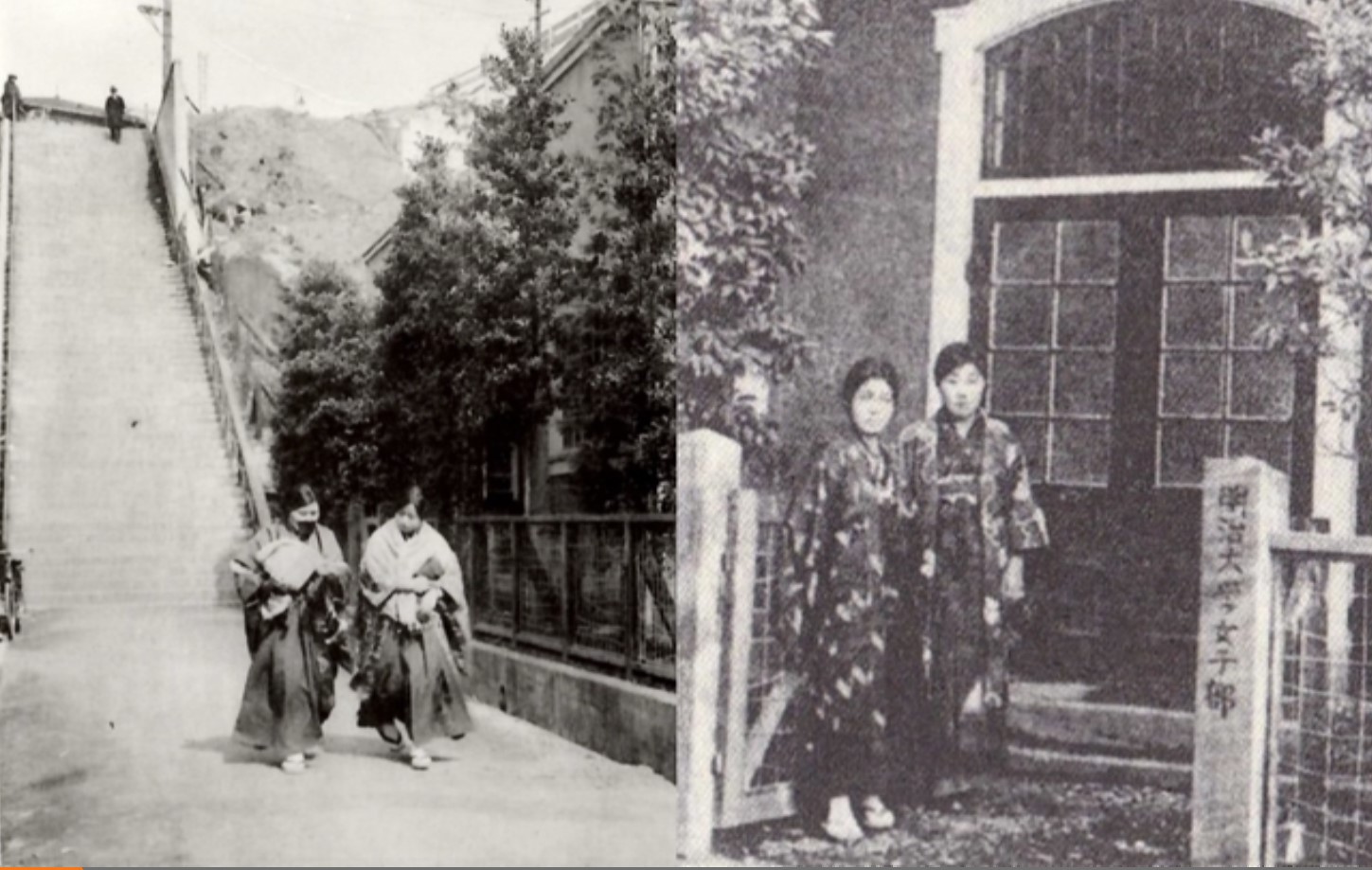

(右)女子部の校舎。炭鉱で財を成した校友、佐藤慶太郎氏の全額寄付により建設されたとのこと。ドラマでは宇都宮大学の学舎が使われています

(左)猿楽町の男坂。ここを下りてきた左手に、女子部の校舎があったそうです

「私は、皆様方にエリート意識など持って欲しくないのです」

村上先生によれば、3年後に卒業された法科の1期生は54名。結婚など、さまざまな事情により退学者が続出したのは、ドラマでも出てきた通りです。卒業後、法学部に進学したのは15名でした。

4期生である三淵さんには入学時に52名の同級生がいましたが、卒業時には26名と半減。1935年入学の7期生は21名にまで減り、女子部は廃止の危機を迎えます。しかし弁護士法が施行され、1938年に三淵さんら3名の合格者が出たことで入学者が増え、なんとか存続できました。ちなみに女子部に留学生がいたのも史実通り。ドラマに留学生が登場するのは、村上先生らのアイデアでした。

戦後に司法試験が始まるまで、つまり最後の高等試験が行われる1948年まで、18名の女性弁護士が誕生しますが、そのうち16名が明治大学の女子部出身です。そして日本国憲法が公布され、女性も裁判官や検察官になれる時代が来たため、三淵さんはやがて女性初の判事、さらには女性初の家庭裁判所長にもなっていきます。

当時の明治大学駿河台キャンパスの校舎。

ちなみに『虎に翼』の撮影では、つくばみらい市にあるNHKの施設「ワープステーション江戸」のセットが使われていて、象徴的なドームの部分はCGで追加されているそう

1979年、女子部ができて50周年の記念講演で三淵さんは後輩たちへ、以下のエールを送ります。

「私は、皆様方にエリート意識など持って欲しくないのです」

「どこに出ても一人前の人間として自立していくという、この明大の伝統を、これからも受け継いでいっていただければ本当にうれしいと思います」

「一人一人の女の人が実力をつけて、自立できるような人間になるということが、私は本当の意味での夫人の地位の向上につながると思うのです」

村上先生は講演の最後、「多方面で活躍した女性たちが明治大学から出たことは、三淵さんのお考えにも沿っていたと思う」と語りました。

「女性の教育」を特化して言わざるを得ないこと自体に問題がある

第2部には、村上先生に加え、明治大学短期大学で教鞭をとられた、情報コミュニケーション学部長の阿部力也先生、法学部教授の江島晶子先生、情報コミュニケーション学部教授の牛尾奈緒美先生の3名が登壇。さらに卒業生を代表し、新霞が関綜合法律事務所弁護士の白川純子氏も参加され、「明治大学の女性教育の歴史に迫る」と題したパネルディスカッションが行われました。

村上先生は、『虎に翼』に対する反響から、「法律も社会も変わったのに、まだまだ女性の皆さんがいろんなことを抱えられ、それぞれ打ち破ろうとされているのだと、ものすごく強く感じた」とコメント。

明治大学短期大学でキャリアをスタートした江島先生は、「エリートではない、一人前の人間として自立していくという三淵さんの言葉が、明治大学の理念、『個』を強くするに非常に強く呼応している。女性や男性関係なく、人間として今ある場所で、羽ばたきたい人の翼を支えるのが教育」だと述べます。

阿部先生は、「『女性の教育』を特化して言わざるを得ないこと自体に問題がある。女性も男性も関係ない社会が実現されることが望ましい」と課題を投じます。

白川氏も、企業への就職を経て司法試験に挑戦した自身の経験から、「勉強を始めるのに遅すぎることは決してない。ぜひ学びの場に一歩踏みだしていただき、人生をより豊かにするチャンスを自らつかんでいただきたい」と力説。それに対し牛尾先生も、「私も専業主婦からの学び直しで職を得た。教育は素晴らしい。学長も決意を新たに、ますます明治大学を発展させる心を強くもったと思う」と締めくくりました。

・会場となったアカデミーコモンの地下1階にある明治大学博物館の特別展示室では、連続テレビ小説『虎に翼』に関連した企画展も同時開催。2024年10月28日(月)まで、ドラマの現場で実際に使用された衣装などを観覧無料で多数展示しています。

https://www.meiji.ac.jp/museum/exhibition/exhibition2024.html

・明治大学の生涯学習機関・リバティアカデミーでも女性教育の取組みをしています。

「女性のためのスマートキャリアプログラム」

https://academy.meiji.jp/mj/career/for-women/

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。