マルチタスクとエンパワメントの相乗効果

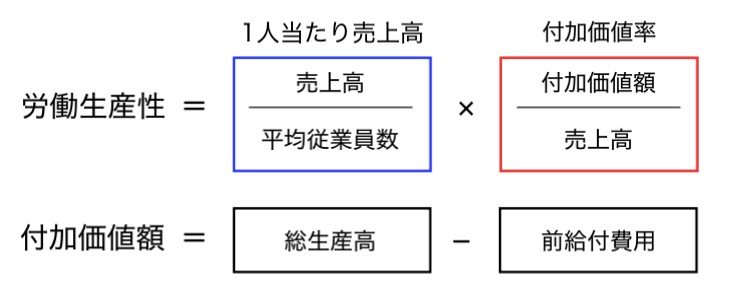

次に、労働生産性のもう一つの要素である「付加価値率」を高めるには、付加価値額の増大が必要です。そのためには、総生産高を増やすか、原材料費などの前給付費用を減らす必要があります。しかし、資源の多くを輸入に頼る日本企業にとって、円安基調の中で原材料費を削減するのは難しく、さらに取引先への圧力となりかねません。

したがって、前給付費用を大きく上回る総生産高になるよう取り組む必要があります。生産物の販売時点で認識した場合、総生産高は「売上高+製品在庫などの前期からの変化額」で求められます。ざっくりと「生産した製品・サービスの数量×製品・サービスの販売単価」と捉えてもよいでしょう。総生産高増大のために効率的に大量に生産しても、売れなければ意味がありません。そのため、生産した製品・サービスの数量を引き上げることよりも、製品・サービスの単価を引き上げていくことが今後いっそう求められると考えられます。

市場における価格は需要と供給で決まり、顧客は独自の価値のある製品やサービスには高い対価を支払います。その独自の価値創出には様々な方策が有り得ますが、ひとつの解決策として私は、「現場の従業員に対する自律性の付与(エンパワメント)」があると考えます。

世界的に有名なトヨタの「カイゼン」に代表されるように、現場での改善は実際に作業を行う従業員によって生まれるという発想が必要です。図面を描き上げる設計者や、管理職の人々が気づくことのできない点も、現場で働く人々だからこそ発見できるのです。

ただし、注意したいのは、何らかの独自の価値の創出を期待してエンパワメントしても、従業員がアイデアを発見するきっかけや機会が与えられなければ、その効果は期待できないということです。よって、1人の従業員がさまざまな業務に関わり得るマルチタスクは、ここでも重要なキーワードになると考えられます。

もっとも、マルチタスク化を実現させるのは容易いことではありません。マルチタスクを導入するには、多くの課題を整理し、段階的に取り組む必要があります。まず、作業を細かく可視化することが重要です。作業を可視化することで、顧客に価値を提供する活動(付加価値活動)とそうでない活動(非付加価値活動)を区別し、効率化の余地を明確にします。

また、自由裁量権を与える場合でも、現場作業の標準化は欠かせません。暗黙知や熟練の技術を見える化・標準化することで、全員が同じ基準で作業を進められるようにする必要があります。さらには、全ての従業員が同じスピードで新しいスキルを習得できるわけではないため、教育やトレーニングという人材への投資が必要です。

付言すれば、人間が同時に処理できるタスクには限界があるため、作業負荷を過度に増やさない配慮も重要です。心のゆとりが失われると仕事が単調化し、新しいアイデアの発想や自由裁量を活かす余地がなくなって、価値創造が停滞してしまう恐れがあります。

最後に、マルチタスクを成功させるためには、経営者と従業員のコミュニケーションを密にするとともに、組織に所属する全員が互いに助け合うような組織風土の改革が求められます。互助の文化を醸成し、従業員が安心して提案や改善を行える環境を整えることで、マルチタスクの導入効果、すなわち労働生産性の向上が最大化されると私は考えます。

※記事の内容は、執筆者個人の考え、意見に基づくものであり、明治大学の公式見解を示すものではありません。